FEATURE |

Backgrounds 飽くなき探究心が生む圧倒的なプロダクト、レミ レリーフの現場を追う。

場所を岡山県児島市に移して、いよいよ本番です。何が本番かというと、後藤氏はここ児島に自社工場での完璧な設備を整えているのです。そしてこの児島の工場こそがブランドのアイデンティティともいえる、核となる場所なのです。まずはなぜこうした環境を持つに至ったのかを聞いてみました。

「ものづくりの環境として日本を選んで、ブランドを作ったのはいいのですが、初めの頃はデニムウエスタンシャツの発注数が2~30枚という世界だったので、なかなか厳しかったですね。生産量がある程度ないと、工場も全然言うことを聞いてくれないんですよ(笑)。なので、とにかく自分の会社でOEM(受託製造)をやり、発注数を整えて、工場を回すという戦略をとりました。色々なブランドさんのお仕事をしましたね」

2008S/Sよりスタートした〈レミレリーフ〉ですが、この児島での環境が整い始めたのは、ここ5年くらいだとか。

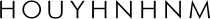

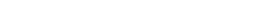

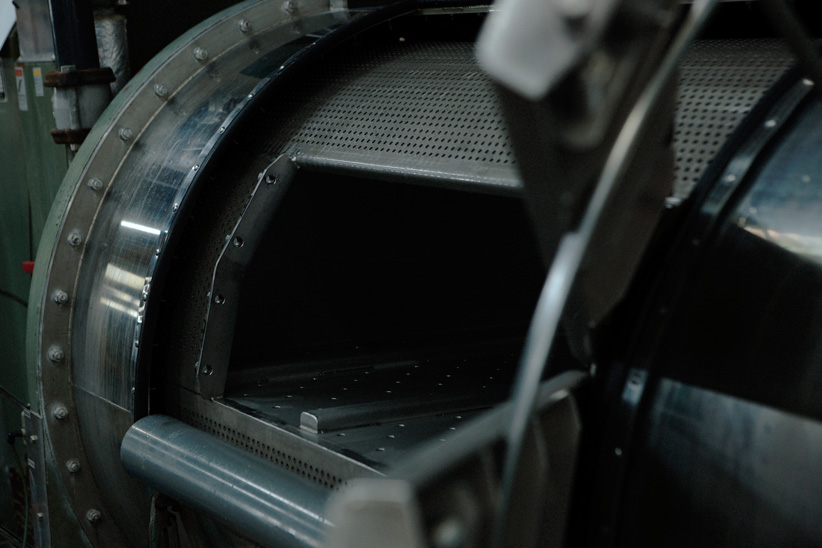

「やっぱり他人さまの工場を借りて、気を使いながらやることに限界を感じてきたんです。加工にこだわりたいからといって、釜をずっと占領することもできないですし。やれるという理論があってもやれない、というジレンマに陥ったので、それを解消するには、自分で環境を作り上げるしかないなと。ちょうどタイミングが良くて、ある会社から設備がほぼ一式揃っていたものをそのまま買うことができたんです」

ようやくストレスなくものづくりができるようになった後藤氏、児島には多いときで週2回の割合で来ているとか。ちなみに展示会前はずっといるそうで、一度は新幹線の定期代と、アパートの値段を調べたりもしたそう(笑)。「思いついたことはすぐにできるようになりましたね」と笑う後藤氏には、まったく屈託がないのでした。

さて、縫製が終わった生のスウェットがこちら。これだけでも雰囲気のある仕上がりなのですが、ブランド的にはここからがむしろ本番。いよいよ“染め”です。このあたりの話題になると、とにかく話が長いで馴染みの後藤氏。今回はたっぷりと語っていただきました。

「染めの話をするには、まず染料のことから説明しないといけません。まず、今は一般的に“反応染料”というものが使われています。反応染料は単色染料ではなく、3原色で黄、赤、青の3色を混ぜて色を作ります。化学反応で強固に結合されているのと、黄、赤、青でそれぞれ固着の強度が異なるため、昔の染料と落ち方が違います」

早くも若干ややこしくなってきていますが、まだまだここからです。

「繊維に色をつけるには青、赤、黄色などを混ぜてアミノ酸と結合させる必要があります。この色が付着する足を“染足”と呼びます。染足は、服のセルロース(繊維の主成分)に、アミノ酸のセルラーゼ(酵素の一種)が化学反応を起こすことで、結合しています。それを加工で剥がすには、水素を入れます。水素に染料のセルローゼ(酵素の一種)を付着させることで加水分解が起きて、炭素化して色が落ちるわけです。ただ、染足というのは色によって強さが違うんです。つまり、青とか黄色は先に抜けていくのに対して、赤とか黒は残りやすい」

「反応染料は、染足の力が強いので、色がなかなか落ちにくいんです。だからといって、手っ取り早い方法として、塩素や酸を使って無理矢理色を抜いたりすると、黒をグレーにしたいはずのに、なぜか赤みを帯びた茶色になってしまう。そういうアイテムを見たことがあるかと思います。また、色だけではなく、生地に与えるダメージも大きいので肉が痩せたような感じになっていしまいます。それに対して、僕が使っている“直接染料”もしくは“硫化染料”というのは、60~70年代に使われていたもので、こちらは白く色落ちしていき、僕らが好きな自然な古着の風合いが出せるんです。クリーンな感じというか、清潔感がある感じというか。また、生地にダメージも少ないので、ふわふわした質感が持続します」

「色落ちが激しいですし、堅牢度という部分から見たら低いんですが、そういうものを使わないと自分たちがかっこいいと思っていた、アメリカの服には近づけないんです。リバースウィーブなんかもそうですが、直接染料などを使っていた当時の服を見て、みんな「ヴィンテージって雰囲気がいいよね」と言っているわけで、90年代前後に作られたものを、誰も「味があるよね」とは、言わないですよね。あまり退化、退色しないですし。これはつまるところ、染料の問題なんです」

科学者さながらの専門的な知識を持つ後藤氏。一体どのようにして、ここまでの知見を手に入れたのだろうか。

「やりながら、としか言えません。誰よりも現場に入って、日常的にこうした環境にいることから始めました。当然、最初は何もわからないので、質問を繰り返して、少しずつ覚えるという感じです。ただ、工場側も会社対会社の付き合いなので、最初は自分たちにとって都合の悪いことは一切話してくれないんですよ。なので、なぜこのようなよくない結果になってしまったのかという、本当の理由がわからなかったんです。でも、知識が増えていくと物理的に難しいということがわかってくるので、そうして身につけた知識を元にやりとりをすると、次第に「この人に嘘を言っても難しいな」となるわけです。そういう積み重ねがあって、今があります。だいたい18年くらいこういうことやってますが、本当に少しずつです。より細かな技術は、一緒に工場をやっている専門の技術者の方が上なんですが、それをどのように商品に活かしていくのかがデザイナーである自分の仕事ですね。ある程度の知識がないと、企画を練ること自体難しいんです」

前職のサラリーマン時代から、中国の工場に1年間の半分ぐらいは通い詰め、とにかく“加工”にのめり込んでいたという後藤氏。ここまで突き詰めて、あの加工ができあがるという事実に、ひどく納得させられました。

「自分としては、デザイナーというよりは、職人というほうがしっくりきますね。ただ、まだまだ勉強することはたくさんあります。わからないことは先輩の職人さんたちに聞きながら、地道にいくしかないですね」