フイナムテレビ ドラマのものさし『若者たち 2014』

2014.07.30

2014 April-June vol.02

『続・最後から二番目の恋』フジテレビ 木曜22時~ 4~6話

「鎌倉を舞台にしたアラフィフの恋愛ドラマ」という設定を借りつつも、さまざまな世代の恋愛や仕事、すなわち人生を複層的に描く本作。2012年のファーストシーズンからスペシャル版、そして今シーズンと見続けてきた者としては、時間経過とともに歳を重ねる登場人物たちに対してもはや奇妙な愛着が生まれているわけだが、思えばそれは同局の長寿ドラマ『北の国から』をも彷彿とさせる。朝ドラや大河ドラマは別にして、基本3ヶ月で切り替わってしまう連ドラではなかなかここまで辿りつけるものではないが、海外ドラマを見れば分かる通り、長く続けることで生まれる愛着というものは確かにあるのだ(もちろんその一方でマンネリの危険も)。

さて、テレビプロデューサー千明(小泉今日子)の元に舞い戻ってきた年下の元カレで「食えない脚本家」の涼太(加瀬亮)。千明の大抜擢で新作ドラマのホンを任されたまでは良かったものの、出来上がったのは「死ぬほどつまらないホン(by千明)」だったという笑えない展開に。クリエイティヴな仕事をしている恋人同士、あるいは夫婦にも当てはまる、「もしパートナーがヒドいものをつくってしまった時に何と言えばいいのか問題」がここで浮上する。はっきりと言うのが愛情なのか、否定せず励まして奮い立たせるのがやさしさなのか。迷う千明の気配を察し、涼太はみずから口を開く。

「つまんないよね。ひとりよがりでどうにもならない、チラシの裏にでも書いてろって感じ。恋愛ドラマとか言ってるのにドキドキもなければキュンともこない。セリフに魅力もないし、意味ありげなかっこつけたセリフが続いてるだけで、陳腐だしイライラするよね。それに登場人物全員トラウマだらけでトラウマ頼りかよ、みたいな。自分で読み直して、こいつ辞めたほうがいいなって」

そんなにヒドいのか? 長年温めてた話とか言ってたのに!? と思わずズッコケてしまったが、まあ「俺まだ本気出してないだけ」と思うのは自由でも、実際に本気出した結果がヒドかった場合、果たしてどうなるのか。涼太の場合、若くしてシナリオ大賞を受賞してデビューという華々しい過去があるだけに、自分の書いたものがつまらないと認めるのはかなりしんどいことだったに違いない。

しかし、早朝の海を眺めながら千明の元を去る涼太の姿は、どこか吹っ切れたようにも見える。海岸でたまたま出くわした鎌倉市役所勤務の長倉和平(中井貴一)は、海に向かって手を広げながら「鎌倉は、いつまでもこのままで待ってますから」と涼太を見送る。鎌倉に来ておのれの才能のなさと向き合うことになった涼太は、それでも鎌倉という街と人に少しだけ癒されて去って行ったのだろう。「本当に疲れたら、また来ます」と言い残して。

このドラマは、鎌倉という街と、和平を主(あるじ)とした長倉家とその隣にたまたま住む千明を含めた疑似家族の小さなコミュニティの話でもある。そういえば、カマクラとナガクラは似ている。長倉家と千明の家は、もはや別棟のシェアハウスのようだ。

和平は妻に先立たれた独身の52歳、千明は「未婚のプロ(byジェーン・スー)」の48歳。職場や男女間のすったもんだがあっても、家に帰るとすぐ隣に同世代の異性の飲み友だちがいるというのは案外悪くないものかもしれない。ふだんは言い合いが絶えない和平と千明がしっぽりサシ飲みするシーンには、毎度しみじみとした雰囲気が漂う。

今後、このふたりが結婚するのかしないのかは分からない。が、仮に千明が急に家で倒れても絶対に孤独死にはならないだろうな、と考えると、こうした血縁なきコミュニティはこれからあちこちで増えていくのかもしれないし、そうしたとき、長倉家と千明の関係性は一種のロールモデルになり得るのかもしれない。まあ、現実には恋愛が絡むともっとドロドロするのだろうが。

第6話では、長倉家の二男・真平(坂口憲二)と和平の部下・知美(佐津川愛美)の結婚式が描かれていたが、さながら友だちや知り合いの結婚式を見ているような幸福な気分に包まれるドラマ前半のクライマックスといえる回だった。新婦が長倉家の女性陣たちと女子版バチェラーパーティーで盛り上がるなか、真平が兄の和平に「今までありがとうごさいました」と涙ながらに感謝のことばを告げるという男女逆転の構図もおかしかった。

○歳で結婚して○歳で子どもが生まれて〇歳で子どもが独立して...などというイメージ通りにいかないのもまた人生だったりするわけだが、本作は「人生はこうでなければいけない」という既存の価値観とは別の「もうひとつの価値観」の尺度を提示しながら、家族とも会社とも異なる「もうひとつの場所」のありようを示しているようにも思える。

大人のファンタジーかもしれないが、どこかリアルでもある。

『リバースエッジ 大川端探偵社』 テレビ東京 金曜 0時12分~ 4~6話

「人生はクローズアップで見れば悲劇だが、ロングショットで見れば喜劇だ」とはチャップリンのことばだったろうか。このドラマの真骨頂は、悲劇と喜劇が表裏一体となった世界観にある。

たとえば、4話「アイドル・桃ノ木マリン」、5話「怖い顔グランプリ」、6話「がんばれ弁当」に漂うおかしみと哀しみはどうだろう。

昔、ナマで見て以来ファンになったアイドルにどうしてももう一度会って人生をやり直したいと願うリストラされた中年男、顔が怖すぎてテロリスト呼ばわりされる手作りパン屋さん、留守中に弁当を届けるファンとあわよくばヤリたい売れない芸人。事件でも何でもない珍奇な依頼を持ちかける者ばかりが大川端探偵社を訪れるのだが、いずれも笑えるのに、どこか哀しくて切ない。まるで上質の落語を聴いたあとのようなじんわりとした余韻が残るのだ。無理に笑わせるでも無理に感動させるでもない、「そこはかとなく」の塩梅がいい。

基本ワンアイデアといえる1話完結の原作マンガ(作・ひじかた憂峰、画・たなか亜希夫)のどこを膨らませ、どう改変したのかを原作と照らし合わせながら見ていくのもひとつの楽しみ方といえるだろう。脚本・演出の大根仁はディープなマンガ読みとしても知られ、『モテキ』等のマンガ原作の映像化が多いこともあり、原作のテイストを最大限に活かしたうえで映像として立体化させる手さばきには唸るしかない。

たとえば、「アイドル・桃ノ木マリン」は、原作では離婚したばかりの中年男が現在のマリンと再会してただ茫然とするところで終わるのだが、ドラマでは設定をリストラされた中年男(マキタスポーツ)に変え、マリンとの再会だけでなく、その後の第2の人生をも見届けようとするやさしさが光る。

「怖い顔グランプリ」は、原作では秘書・メグミ(小泉麻耶)の付けているウサ耳に特に意味はないのだが、ドラマではメグミのいたずらでウサ耳を付けられた所長(石橋蓮司)と村木(オダギリジョー)が「かわいいー」とからかわれていると、とてつもなく怖い顔の依頼者が訪ねてくるというツカミになっている。「かわいい」から「怖い」への対比が一瞬にして鮮やかに描かれ、メグミがバニーガールの店で働いているエピソードへと連なり、そのバニーの衣装がクライマックスの怖い顔グランプリのステージで活かされることになる。しかも、メグミから怖い顔のパン屋への贈り物もカブリもの(自分をキャラ化するアイテム)つながりになっているという巧妙さ。

上手い! おーい山田くん、座布団やってくれ。である。

『BORDER ボーダー』 テレビ朝日 木曜21時~ 5~7話

刑事もの・事件もののドラマが乱立するなか、俄然本作が面白い。仕事が生きがいの刑事・石川安吾(小栗旬)は、事件発生の連絡を心待ちにするようなワーカホリックゆえ、友人や恋人と疎遠になってもさして気にしない人間味の薄い男だった。ところが、ある事件をきっかけに死者と話すことができる能力を身に付けてしまったことで、次第に人間としての感情を取り戻していくのだが、それが正義という名の暴走と化していく辺りがこのドラマの面白さであり恐ろしさだ。行き過ぎた正義は悪とイコールという危うさもきっちり描いている。

脚本家の宮藤官九郎が死者の役でゲスト出演した5話は、これまでの流れからすればやや異色のコメディタッチの回だったが、ここでは石川と死者の岡部はさながらバディのように事件の真相を追うことになる。石川は死者の姿が見え、話すことが出来るが、岡部は死んだ瞬間に頭を打って記憶喪失になってしまったため、なぜ自分が死んだのかが分からない。そもそも自分がどこの誰だかすら分からないのだから、死者と対話が出来てもただちに真相には辿り着けない、というなんとも皮肉な展開に。

「コンビニをあたってくれ」との班長(遠藤憲一)の指令に、石川らと交じって神妙な面持ちで「はい」と返事をして走り出す岡部。完全に捜査班の一員のつもりなのがおかしいが、究明しようとしているのは他でもない自分の死なのだ。結局、岡部が死んだのは思わずズッコケるような理由によってなのだが、しかし、案外人間はこんなことで死ぬこともあるのではないかとも思える不思議な説得力がある。そして、実は岡部が死んだ理由の伏線となるシーンが前半の石川のあるアクションに隠されいるのは決して偶然ではないだろう。このドラマでは、伏線や裏の意図があちこちに仕込まれているからあなどれないのだ。

なにより、「死者と会話が出来る」という設定を毎回手を変え品を変え多面的に転がしていく金城一紀の脚本がすばらしい。1話完結のなかに2時間ドラマか1本の映画でも使えそうなプロットを惜し気もなく投入し、「そうか、こういう展開の仕方もあるのか!」と驚かせる辺り、まだまだアイデアは尽きそうにない。

抑制のなかに感情の起伏を覗かせる小栗旬のたたずまい、検視官を演じるクールビューティー波瑠の意志を感じさせるまなざし。気が早いかもしれないが、ぜひともシリーズ化を期待したい。

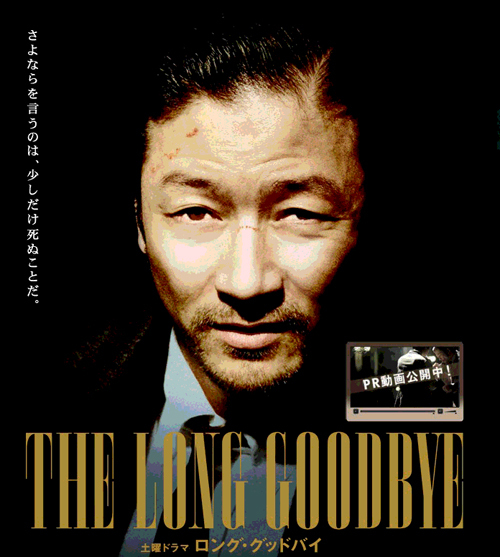

『ロング・グッドバイ』NHK 1~5話

土曜ドラマ枠の『ロング・グッドバイ』は5月17日に全5話の放送が終了してしまったが、今期の注目作のひとつだったこともあり、少し触れておきたい。

「ハードボイルドの金字塔」といわれるレイモンド・チャンドラーの小説『長いお別れ』(1953年発表)を、舞台を戦後の日本に置き換えてドラマ化すると知ったときには驚いた。しかし、脚本を映画『ジョゼと虎と魚たち』や『メゾン・ド・ヒミコ』、朝ドラ『カーネーション』などで知られる渡辺あやが手掛けるというのでかなりの期待をもって見始めたのだが、1話を見た時点で少々面食らってしまったのも事実だった。

私立探偵フィリップ・マーロウは増沢磐二、富豪の娘のヒモ亭主テリー・レノックスは原田保など、登場人物はすべて日本人に置き換えられてはいるものの、ストーリーはほぼ原作に忠実。面食らったのは、まず、増沢がある事件と深く関わるきっかけになる、保との出会いのシーンだ。保が上半身裸の上にシャツを羽織る背中をカメラがスローモーションで捉え、その姿をねっとりとしたまなざしで増沢が見つめるのである。原作では、探偵と「憎みきれないろくでなし」のテリーとの奇妙な友情が描かれ、マーロウはテリーとの友情のために事件に深く関わることになるのだが、ドラマでの描写では、友情というよりもむしろ性的なニュアンスが濃厚だったのだ(少なくともそう見える演出になっていた)。

いや、そもそも原作にもそうしたニュアンス(今でいうBL的な)があるという意見もあるかもしれないし、なぜマーロウがほんの数回会っただけのテリーにそこまで肩入れするのかという理由も、「惚れたから」といわれれば済む話なのかもしれないが、「え? そういう話だったっけ?」というのが1話を見た正直な感想だった。女性脚本家がハードボイルドを描くとBLになるのか。自身のフェティッシュな欲望を解放するためにチャンドラーが引用されているのではないか、とすら思えた。

思い出したのは、ジュリーこと沢田研二が3億円事件の犯人を演じたドラマ『悪魔のようなあいつ』(1975年)だ。超絶美青年だった頃のジュリーが演じる可門は3億円強奪犯の男娼で、その仕事をあっせんするバーの経営者・野々村(藤竜也)は可門に惚れているというとてつもない設定のドラマだった。スタッフ、キャスト全員が何らかの物質をキメて撮影に臨んでいるのではないかと思うほどドラッギーかつダウナーなドラマなのだが、どうもそれと同じようなスメルを嗅ぎ取ったりもした(あくまでもイメージです)。という目で見ると、綾野剛がジュリーに、浅野忠信が藤竜也に見えてくるから不思議だ。

もっとも、話が進むうちに、事件のカギを握る流行作家の美人妻・上井戸亜以子(小雪)に増沢が魅了されるようになるので、どうやらゲイではないらしいことは分かるのだが、1話の耽美的ともいえるトーンはそのまま踏襲されているので、なかなか当初のイメージから抜け出せずにいた。物語のテイストは、実業家・原田平蔵(柄本明)が増沢と対峙する辺りで変わり始める。新聞社と出版社を持ち、テレビ局をつくり、政界にも進出しようと目論む原田のキャラクター設定は、どこから見ても読売新聞とジャイアンツと日テレをつくり原発を推進した正力松太郎を連想させる。街頭テレビをスタートさせた原田は、増沢を前にこう持論を展開する。

「戦争でこの国にはどでかい穴が開いた。それをこれからこのテレビジョンが埋めるのだ。かつて信じられていた仁義、礼節、忠誠は戦争によって灰になった。大衆はそれで不安になっている。それは一種の癖だ。みんな血眼になるものを探しているが、その癖そのものを直せばいい。せんないことに思いわずらうことをやめ、ただテレビジョンを見る。プロレスに興奮し、音楽とともに踊り、落語に笑い、頭をただからっぽにするのだ。そこにテレビジョンという風が流れていく。悩みを忘れ、笑いと興奮に満たされる。ゴミが詰まるよりは、からっぽのほうがずっとマシなんだよ」

メディアによる大衆洗脳論を得意げに披露する原田に、増沢は噛みつく。「それが自分の使命だなんて正気ですか? 飢えた子どもに酒を与えるようなものですよ。それは人間にとってもこの国にとっても最も大事なものを奪い取るのと同じだ」と。

この辺りでようやくこのドラマがハードボイルドという入れ物を使って何を言おうとしているのかが見えてくる。戦争という国家による「右向け右」の時代が終結したと思ったら、今度はテレビジョンというあたらしいメディアを携えた巨大な権力が台頭して大衆を洗脳し始める。長く大きなものに巻かれ、「豊かさ」「明るい未来」という名の夢に希望を託し、頭をからっぽにして突き進もうとする国民たち。過去の教訓は活かされず、宗教的な熱狂は何度でも繰り返される。

最終話、街角に貼られた原田平蔵の選挙ポスターには「原子力」の文字が躍り、東京オリンピック開催決定に大衆が浮かれる。映像はそのまま一気に50年もの時を超え、カメラは2020年の東京オリンピック開催告知を映し出す。問題は解決されず、大衆は何も変わらない。戦後と今はそのまま地続きなのだ。

時代の波に翻弄され、押しつぶされる者もいれば、その波をかいくぐり、したたかにサヴァイヴする者もいる。翻弄され、押しつぶされる者の象徴が上井戸亜以子だろうか。ちなみに彼女が握りしめていた蘭の花言葉は「変わらぬ愛」だ。つまり、この物語は「誰かが誰かに対する思いを貫き通す」という意味で純愛の物語だともいえる。

増沢磐二という男は、そのいずれにも属さず、あくまでも「個」として得体の知れぬ薄気味悪い巨大な何かに抗おうとしている。その結果、時代からスポイルされたとしても、損得ではなく、個としての生き方を貫く。つまり、ハードボイルドとはそうした生き方のことであり、言ってみれば「やせ我慢の美学」なのだ。

というメッセージは、全5話を通して見るとヒシヒシと感じることはできるし、

これをテレビで言うのは勇気のいることだろう。日テレだったらこの脚本は通らなかったかもしれない。だが、どうしてもメッセージだけが浮いているというか、すんなり物語のなかに溶け込んでいないようにも思えるのだ。チャンドラー風の比喩を使えば、まるで鍋のなかでカレーのルーが溶けずに欠片が残っているかのようだ。←違う気がする。

これをテレビで言うのは勇気のいることだろう。日テレだったらこの脚本は通らなかったかもしれない。だが、どうしてもメッセージだけが浮いているというか、すんなり物語のなかに溶け込んでいないようにも思えるのだ。チャンドラー風の比喩を使えば、まるで鍋のなかでカレーのルーが溶けずに欠片が残っているかのようだ。←違う気がする。

『ハゲタカ』『外事警察』を演出した堀切園健太郎による凝りまくった映像は見応え十分だし、ただそのフェティッシュな画面に浸っていればいいのかもしれないが、見ていて増沢磐二という男の人物像にあまりかっこよさが見出せなかったのは、包容力やユーモアが希薄だったせいだろうか。どんな客にも(招かれざる客にも)必ずコーヒー豆を挽いて出す増沢の流儀は、とても良かったが。

そして、『あまちゃん』の音楽で大人気となった大友良英も、プッチーニのオペラから映画『タクシードライバー』まで、さまざまなオマージュを散りばめた劇伴で今回もいい仕事をしていた。それにしても、戦後の闇市を舞台にした黒澤明の映画『酔いどれ天使』の挿入歌『ジャングル・ブギー』(作詞・黒澤明、作曲・服部良一、歌・笠置シヅ子)を使うのは誰のアイデアだったのだろう。