PROFILE

1974年生まれ、東京都出身。1993年に友人らと共に〈FORTY PERCENT AGAINST RIGHTS®〉の名でシルクスクリーンを用いた制作活動を開始し、開店当初の「NOWHERE」や〈NEIGHBORHOOD〉を中心に展開。1996年にはより本格的なアパレルラインとして、これまで体得してきたカルチャーの影響を投影した〈WTAPS〉をスタート。2015年には自身のいまと次世代への繋がりをテーマに、普遍的なアイテムを揃える〈DESCENDANT〉を立ち上げ、現在はこれら3ブランドのディレクターを務める。

Instagram:@tetsu_nishiyama

誰が撮っても同じ写真にならない。それが〈ライカ〉の魅力。

―エッセンシャルというテーマに対して、西山さんが〈ライカ〉のカメラを選ばれたことに少し驚きました。

西山: そうですよね。きっと自分はあまりカメラと縁がないように見えていると思うので。

―以前からカメラがお好きだったんですか?

西山: 最初はちょっとやってみようかなっていう程度で。モノとしてのカメラはもともと好きだったんですけど、カメラで写真を撮るという行為は感覚とか知識が必要じゃないですか。なので、自分のものにするまで時間がかかりながら、不慣れなりにも好きで撮ってました。

2009年に登場した〈ライカ〉初のフルサイズデジタル「M9」(写真右)と、M型〈ライカ〉の最新モデル「M11」(写真左)。

―今回は2台の〈ライカ〉を持ってきていただきましたが、いつ頃どういう経緯で手にされたものなんですか?

西山: はじめて〈ライカ〉を手に入れたのは2009年で、それが「M9」でした。このモデルを選んだのは、〈ライカ〉として初めてフルサイズセンサーを採用したデジタルカメラだったことと、そのときにちょうど子供が生まれたっていうのが大きかったですね。

―ということは手にしてから15年以上経っているわけですが、最近も「M9」で撮影されていますか?

西山: 今年の夏、自分がディレクションしている『STUMP MAGAZINE』の撮影に持って行きました。ただ、撮った写真をホテルに帰って見返してみたら全部に斑点みたいなものが写っていて。ちょうどセンサーの交換時期だったみたいで、結局その写真は使えなかったんです。それが悔しくて、2台目の「M11」を購入したんですよ(笑)。

―ほかにも選択肢がある中で〈ライカ〉にこだわる理由を教えてください。

西山: 〈ライカ〉しか使わないわけではなくて、『STUMP MAGAZINE』の撮影などで〈ソニー〉の「α7」を使うこともあるんです。海に出て船の上での撮影も多くて、そういったハードな環境でも自動でピントを合わせてくれたりするし、感覚的に撮れる。その便利さに頼ることもありますけど、〈ライカ〉には便利ではないからこそのよさがありますね。

―というと?

西山: マニュアルフォーカスということもあって誰が撮っても同じ写真にならないから、自分だけのものにできている感覚があるんです。それが楽しくて。逆に言うと不便だからこそ、そういう実感を得られるのかもしれないですね。

―いまはスマホでも簡単に写真を撮れる時代ですが、わざわざカメラで写真を撮られているのも同じような理由でしょうか?

西山: そうですね。みんながスマホのカメラを出している光景を目の当たりにすると、ちょっと白けちゃうんですよ。同じような画角で同じように撮れるから、じゃあ自分はいいやと。その点、カメラだと自分の目線と感覚で撮影できるじゃないですか。あとはいまカメラで写真を撮るのが主流じゃない中で、あえてそれを選んでいる部分も割とありますね。

カメラには、西山さんがラベルライターのDYMOで自作したラベルが貼られている。AGRISは西山さんのコードネーム。また、カメラストラップは2009年に〈ダブルタップス〉が〈アルティザン&アーティスト〉に別注したもの。こんな一手間からも、自分だけのカメラにしようとする姿勢が伺える。

―では、〈ライカ〉を持っているときは撮ることと向き合う時間ということでしょうか?

西山: 最初はそうだったんですよね。何かを撮ろうと思ってずっと持ち歩いたりしてたんですけど、いまはそういう強迫観念みたいなものはなくなりました。

―いまはどういう場面でカメラを持ち歩くんですか?

西山: 車に置いているのでいつもそばにはあって。ただ、常に写真を撮っているわけではないです。やっぱり写真はひとの間(ま)に入っていくものだから、図々しく入れないところもあるじゃないですか。そのひととの距離感を見ながらシャッターを切ったりしてるんで、無理に撮ろうとはしていなくて。いまは自分が撮りたいと思ったときに自然とレンズを向けられるようになれたらいいなと思ってますね。

Photo_Tetsu Nishiyama

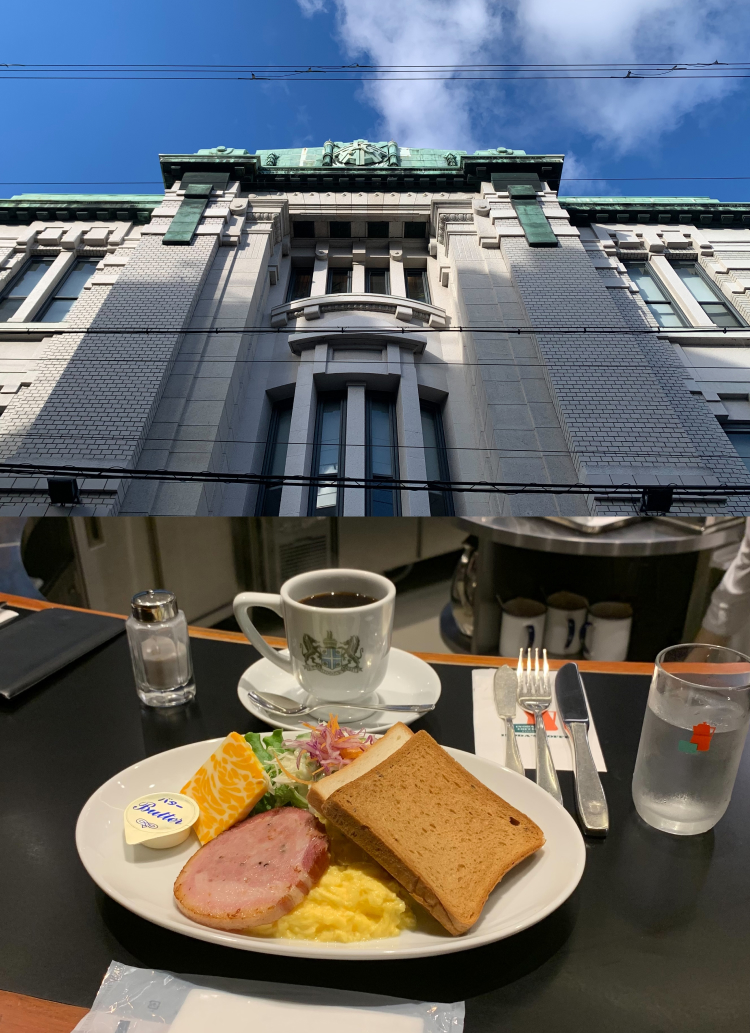

西山さんが友人と息子の3人で三浦に釣りに出かけたときに「M11」で撮影した写真。

―西山さんから見た〈ライカ〉のデザイン面の魅力についても教えてください。

西山: 〈ライカ〉で仕事をこなしていたらワークツールですよね。ただ、自分が日常的に使っている分にはホビーだし、見え方ももっとユルくカジュアル。服も同じで、そのひとの着方次第でフォーマルがカジュアルに見えたり、ワークウェアがフォーマルに見えたりすることもあるじゃないですか。そんな風に使うひとが変われば印象も変わったり、余白が残されているのは、〈ライカ〉のカメラがモノとしてスタンダードだからだと思います。長い歴史があるし、すごく知られている。そういう意味では、ぼくにとってのエッセンシャルという話の前に、このカメラの存在自体がエッセンシャルと言えますよね。

―たしかに〈リーバイス〉の501や〈ポルシェ〉の911などに通じる普遍性が〈ライカ〉のMシリーズにはある気がします。

西山: あとはワーク的な堅牢さも魅力だと思っていて。以前「M3」というスタンダードなフィルムの機種を友人から譲り受けたとき、ケースがボコボコになってたんです。でも、使い込まれたその様子が美しくて。これは他のプラスチックのカメラでは感じられないんですよね。

―〈ライカ〉に刻まれた傷はカッコよく見えますね。

西山: 軍艦部分は長く使っていると表面の塗装がはがれて下地の真鍮が出てくるんですけど、そんな経年変化を味わえるのも〈ライカ〉ならでは。ぼくにとって、〈ライカ〉は綺麗なまま保っているより、使い続けることでどんどん魅力的になっていくものですね。

- 1

- 2