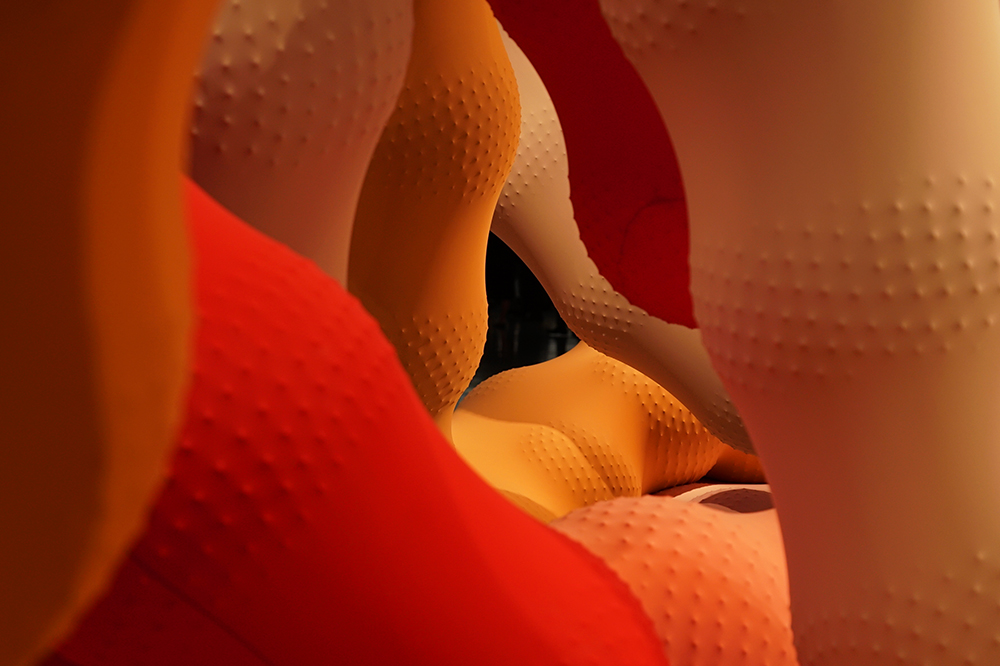

エヴァ・ファブレガス《からみあい》, 2020

自衛、自粛、自制。コロナウイルスのせいで世界は真っ暗。ひとりひとりが、自らの力で生きていく術を身につけなければならなくなりました。事態が深刻になってから、もうすぐ半年が経とうとしています。

そんななか。7月17日(金)に「ヨコハマトリエンナーレ2020」が開幕しました。3年に一度、横浜を舞台に行われる現代アートの国際展で、第7回目となる今年は、先述の事態を受け一時開催が危ぶまれましたが、アートの力で世界を勇気づけたいという想いから開催されることになったそうなんです。

———————————————————-

未曾有の事態が導いた偶然。

経緯や内容について、ヨコハマトリエンナーレ組織委員会にメールインタビューをしました。

ー立ち上げ以来初となる海外よりアーティスティック・ディレクターを迎えました。ラクス・メディアコレクティヴを選んだ経緯を教えてください。

地球環境危機への対応、多様性を受け入れ新たな社会を作り出すこと、そのためになされるコミュニケーションや教育。この3つがアートにおける最新流行でした。それをもとに名だたるアーティストが候補として挙げられたのですが、なかでも彼らは独自性と、経験に基づく柔軟性に優れており、横浜ならではのトリエンナーレを確実に実現できると思いました。

男性2人と女性1人で構成されるインドのアーティスト集団「ラクス・メディア・コレクティヴ」。

撮影:加藤甫/写真提供:横浜トリエンナーレ組織委員会

ー会場に搬入されてきた作品を見て、まず最初に感じたことは何でしたか?

現在の世界の状況に呼応するものが多く、驚きました。というのも、作品を決める企画段階の2018年で彼らは「毒」と「共存」をキーワードのひとつとしており、実際に集まってきたのはそれについて考えさせられるものや、生態系の問題に触れる作品でした。ウィズコロナ時代の今にはまってしまった、この偶然は思いがけないものでした。

ー横浜美術館とプロット48、ふたつの会場にわかれて作品が展示されていますが、どんな基準やルールのもと分けたのですか?

ふたつの会場は、24時間温湿度が管理された横浜美術館と、よりオープンなスペースであるプロット48という性質の異なる空間です。前者は、後世に残すうえで脆弱な素材でできた作品の展示に適しています。一方、後者は屋外と屋内をつなぐような、スケール感のある作品や外光を採り入れた展示が可能になります。

ー観客にはどんな体験をしてもらいたいですか?

これは何だろう?という疑問を持つことや、その疑問について考えることが、アートに親しむきっかけになります。世界には答えが用意されていることばかりではありません。アートを通じて、疑問や謎に満ちた世界の一端を知り、そうした疑問や謎そのものを楽しんでいただきたいと思います。

ーコロナを経て、これから世界の日本の現代アートはどうなっていくと思いますか?

歴史を振り返ると、人災や天災が起こるたびに、アーティストたちは「災害に際して人間がどう振舞ってきたか」あるいは「何ができるのか」と問いかけるような作品を生み出してきました。世の中の多くの人たちが、自分たちの生活について考えを巡らせるようになっていくことで、アートの意味はますます大きくなっていくと思います。

———————————————————-

世界中から集められた至極の作品たち。

ニック・ケイヴ《回転する森》, 2016(2020年再制作)

人種や社会階級の差別に対して問いを投げかけるニック・ケイヴ。天井から吊るされているのは、庭に飾るガーデン・ウィンド・スピナーで、ピースマークや星を模したものもあれば、銃の形をしたものも。照明の光を受けてきらめきながらも、その裏には悪が潜んでいるのかもしれません。

竹村京《修復されたY.K.のフォロ》2020

竹村京 《修復されたG.美術館のマジックペン》 2019

ひときわ暗い空間に佇むのは竹村京による作品たち。壊れてしまったカップや時計に、蛍光シルクをまるで修復するかのように纏わせています。過去と現在というふたつの次元を重ねて発される光は、静かに、でも力強くそこに在ります。

マックス・デ・エステバン《赤い印》(「20の赤信号」より), 2017

人間の未来を左右する社会システムに着目し、その裏に隠された性質を明らかにするプロジェクト「インフラストラクチャー」。作者の「マックスは金融インフラに対する分析として一連の写真作品を発表しました。写真内で浮遊する赤い丸は、人々に社会に何を投げかけているのでしょう。

金氏徹平 《White Discharge(フィギュア / 203)》 2003-2020年

金氏徹平は、大量生産されたフィギュアや雑貨の無名性を、アッサンブラージュやコラージュという手法で顕在化させてきました。今作は人型フィギュアの頭に、白い塗料のような生き物のようなものをべっとりと張り付け。まっさらな胴体が対比となり、圧迫感が感じられます。

エヴァ・ファブレガス《からみあい》, 2020

エヴァ・ファブレガスは、大型のソフト・スカルプチャーや鑑賞者の身体を包み込むようなインスタレーションを多く制作。今作は、本来、内にあるけれど役割が外に開かれているものとして、腸をモチーフにしています。ある部分を触るとある部分が呼応し派生していく。巨大な造形の、その繊細さに気付かされます。

ラヒマ・ガンボ《タツニヤ(物語) たっぷり遊ぶ》2017年(2020年プリント)

イスラム過激派組織ボコ・ハラムの脅威を生きのびた少女たちが、再び遊び心を取り戻していく様子をとらえたシリーズ「タツニヤ(物語)」。鮮やかな服に身を包み、無邪気にはしゃぐ少女たちは一見楽しげですが、背景にはそんな社会事情が潜んでいるのです。

エレナ・ノックス 《ヴォルカナ・ブレインストーム(ホットラーバ・バージョン)》2019, 2020

エレナ・ノックスは表現方法の領域を横断し、アイデンティティや信念について探っています。本展では、エビのためのポルノグラフィーを創ることにより、閉ざされた生態圏における官能性と生存を、多角的な視点から明らかにしようとしています。

さとうりさ《双つの樹(黄、青)》, 2020

さとうりさは、大型のソフト・スカルプチャーを公共のスペースに出現させ、作品を通じたコミュニケーションの可能性を考察しています。会場外から見える今作は「抑圧と開放」「個と集合」、そんなキーワードが想像されます。

きっと展示を見る前と後で、このタイトルの意味合いが変わっていることに気づくはず。

今回のヨコハマトリエンナーレにおいて、未曾有の危機のなかアートはどんな意味を持ち得るのか?という文脈は、無視することができません。それを考察する過程で、自らの行き先を照らしてくれる光がすこしでも見えたなら、開催されることや作品の存在意義はあるのかもしれません。

最後に、会場の展示風景をおさめた動画をご覧ください。

Photo/Movie_Hirotomo Maki

Movie Edit_Kaede Watanuki