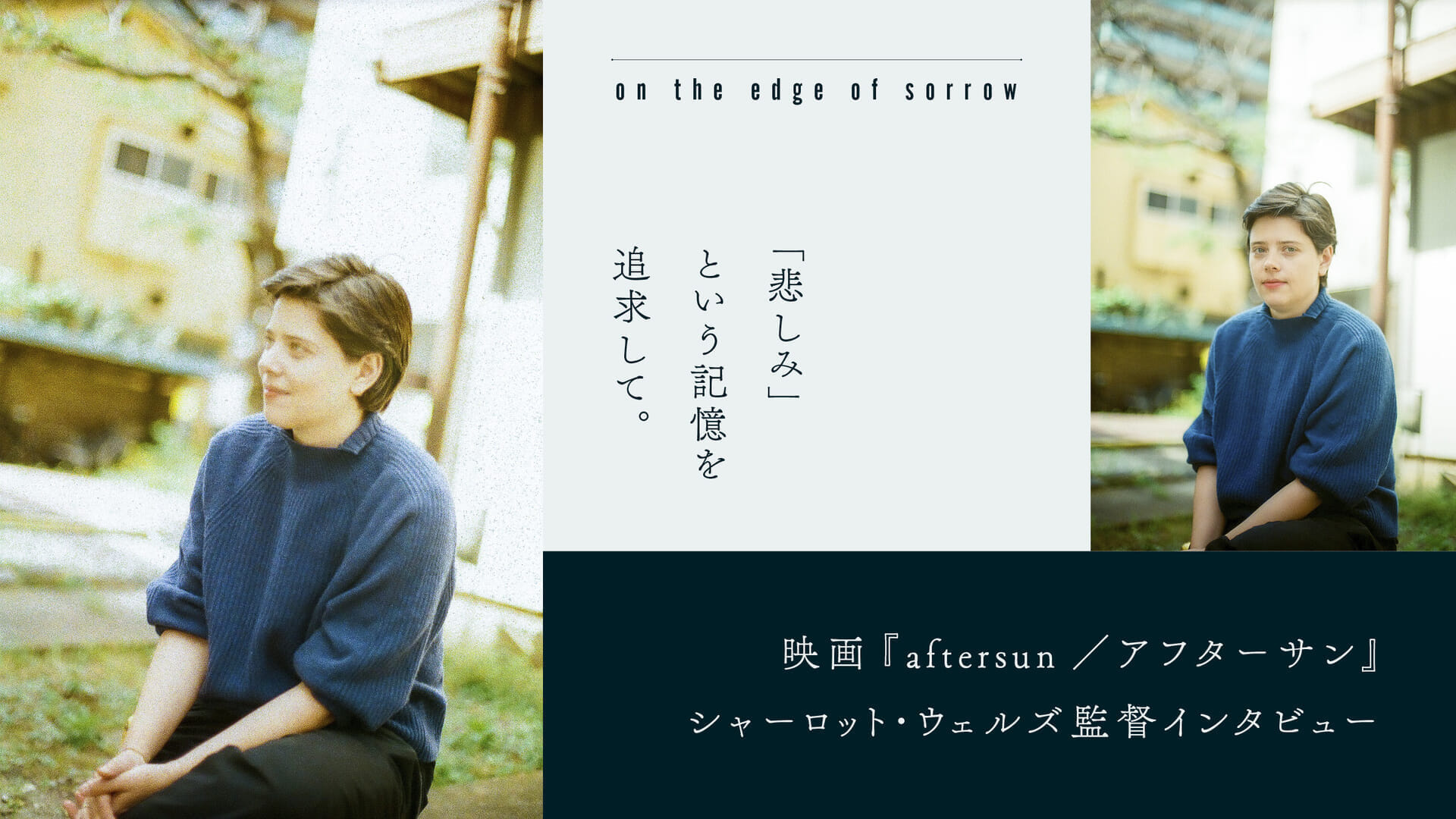

11歳のソフィと、離れて暮らす30歳の父親カラムは、夏休みにトルコのリゾート地にやってきた。まぶしい太陽に照らされるなか、ソフィとカラムはビデオカメラを互いに向けあい、親密な時間を過ごす。しかしそこには、まばゆい煌めきだけではない、見たことのない父親の一面が映されていた。20年後、カラムと同じ歳になったソフィはその映像を振り返りながら想う──「あの時、あなたの心を知ることができたなら」。

PROFILE

1987年、スコットランド生まれ。現在はニューヨークを拠点にフィルムメーカーとして活動。ロンドン大学キングスカレッジの古典学部で学んだ後、オックスフォード大学でMA(文学修士号)を取得。その後、金融関係の仕事をしながら、ロンドンで映画スタッフのエージェンシーを友人と共に経営する。その後、ニューヨーク大学ティッシュ芸術学部でMFA(美術修士号)、MBA(経営学修士)を共に取得する大学院プログラムに入学。在学中は、国のプログラムの支援を受け、『Tuesday』(16)、『Laps』(17)、『Blue Christmas』(17)という3本の短編映画の脚本・監督を手がける。2018年には「フィルムメーカー・マガジン」の “インディペンデント映画の新しい顔25人” に選ばれ、2020年のサンダンス・インスティテュートのスクリーンライターおよびディレクター・ラボのフェローとなった。本作『aftersun/アフターサン』(22)は長編初監督作品である。

「悲しみ」の周縁にあるものもより深く掘り下げていくうちに、そこには愛情や希望があると気がついた。

ー私は監督と同じ歳なので、映画に登場する音楽やカルチャー、たとえばクイーン&デヴィッド・ボウイの「アンダー・プレッシャー」や画素数の低い手持ちのビデオカメラなどから当時の小さな記憶が呼び起こされる感覚になりました。多くを語らない、その余白の時間がすごく心地よくて、素晴らしい映画でした。

ウェルズ: ありがとうございます。

─プレス資料で「アイデアを構想しながら古いアルバムをパラパラとめくり、自身の思春期や両親、特に父との思い出を振り返ったこと」が、映画のアイデアの礎になったと拝見しました。どのような思い出が、映画づくりに向かわせたのでしょうか?

ウェルズ: ある特定の思い出をつなぎ合わせたわけではなく、小さな思い出を土台に脚本を築き上げていきました。修了制作として映画化できそうなアイデアを考えていた時に、古いアルバムをめくっていたんです。そうやって思い出を振り返りながら、当時の会話や行った場所を思い出して、映画の7日間をつくっていきました。そうして、自然と私自身のパーソナルな部分、とくに少女時代の私と父親との関係をスクリーンで描きたいと思うようになりました。フィクションではありますが、あの頃の感情や感触──だんだんと日が昇っていき、空が明るくなっていく景色の記憶などを映像にしたい、というのがすべての動機のはじまりです。

─大学院時代の修了制作であった、短編映画『Tuesday』が原案なんですよね。

ウェルズ: 『アフターサン』を撮っていたころは、『Tuesday』との共通点に気づいていませんでした。ですが、この作品についてさまざまな場所で語るうちに、周りからの指摘もあって気がつきました。前作では不透明なままだった「悲しみ」について、もっと自分の中で追求したい、自分なりの答えを得たいという思いからこの作品を撮ったと感じます。

─「悲しみ」という視点に溺れるのではなく、微かな光や希望を見いだしながら創作されていたのではないかと想像するのですが、いかがですか?

ウェルズ: そんな風に解釈してくださってうれしいです。私も作品をつくりながら、次第に希望を感じ始めました。『Tuesday』は「死」に焦点を当てて描いているのですが、今作は「死」から派生した「悲しみ」の周縁にあるものもより深く掘り下げていくうちに、そこには愛情や希望があると気がつきました。その気づきもあって、実は、物語のラストも改稿したんです。