ルーティンを外してくれる

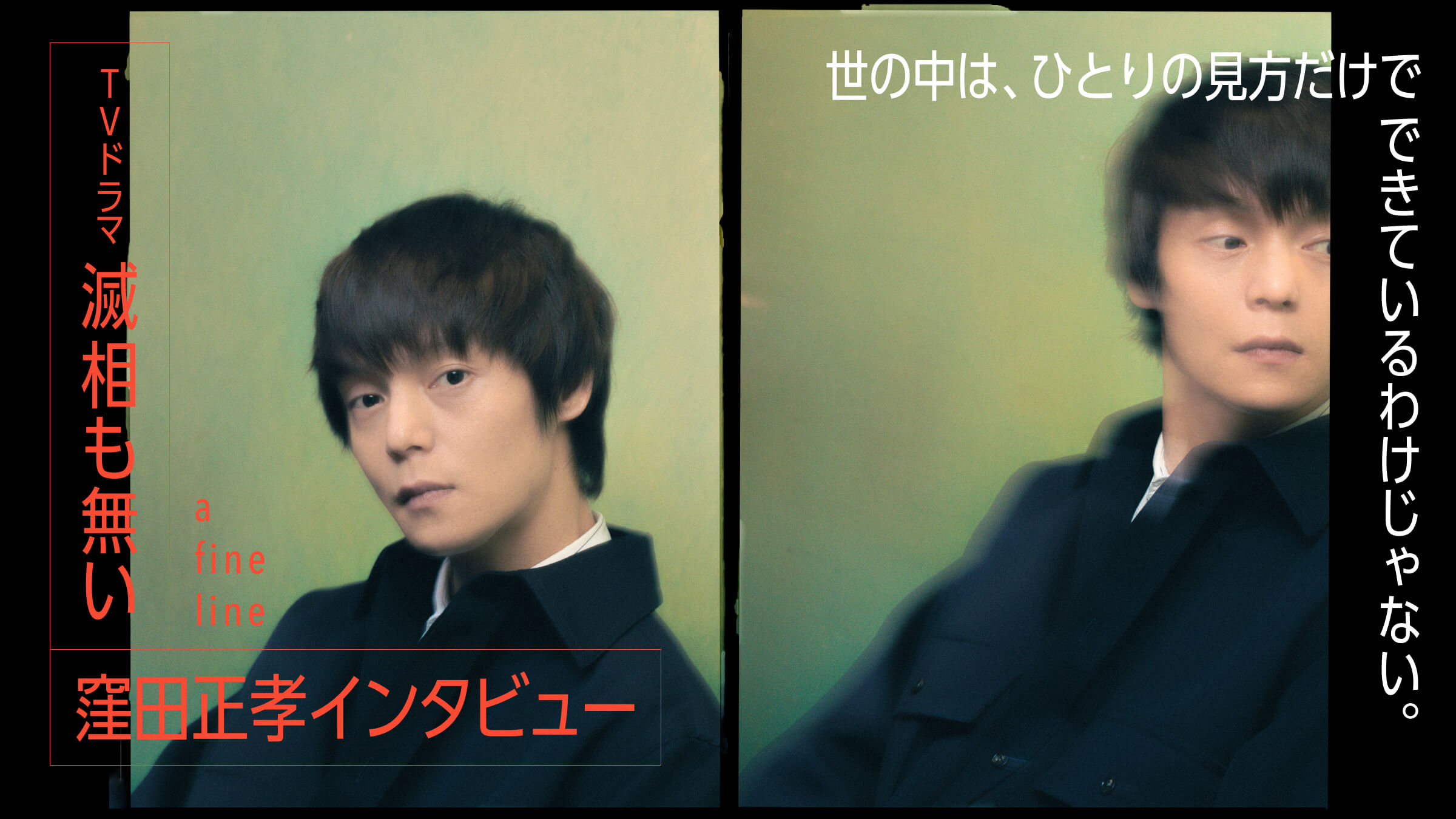

ー今作に出演することを決めたのはどうしてですか?

窪田: 去年、加藤くん(加藤監督)と一緒に舞台をやる予定だったんですけど、首の怪我で降板となり、悔しい思いをしたんですね。どこかでリベンジできたらいいなと思った矢先に、オファーをいただきました。今回の岡本という役は元々の設定では女性だったのですが、男性に変更するので演じてほしいということで、ぜひぜひと。それがきっかけでした。

ーちなみに普段は、何を見定めて出演作を決めますか?

窪田: 個人的には情報が少ない台本が好きですね。もちろん、いろいろな力が作用しているとは思うんですが、ドラマというものは、足し算しすぎな気がしていて。日本語という言語は、“母親” は “お母さん” や “母” とか、“好き” でも “大好き” や “愛している” とか、いろいろな言い方があるじゃないですか。言葉に頼りすぎて、役者にセリフで全部言わせてしまって、台本が完結してしまっていることもある。そこの部分はもっとあやふやでよくて、観る方に委ねてもいいのかなと個人的には思うんです。だから、情報が少ない台本……、説明ばかりよりも、シチュエーションがどんどん変わっていくような台本に興味を持つことが多いです。もちろん台本だけが判断材料じゃないですけどね。

ーでは、今回は加藤監督とご一緒したいというのが出演するモチベーションの一つだったんですね。

窪田: そうですね。加藤くんの舞台や映画をプライベートでも観に行ったりと、以前から興味がありました。すごく才能の塊だなって。僕が言うまでもなく世間は知っているとは思うんですけどね。そういう方と一緒にできたら、もっとちがうところの “穴” が開いていくんじゃないかなと。固定概念を壊してくれるクリエイターが、僕は好きなんです。生きていくと、どうしても付着していってしまうので。

ー“付着” というのは?

窪田: 作品に参加するにあたって、監督や現場は変われども、演じている側としては気持ちの流れやなぞっていくことのベースは同じなんです。たとえば、朝起きて、撮影現場に行って、メイクして衣装合わせて着替えてって。どこかしらルーティンになっている。この年齢になって、そういうのをどんどん外してくれるひとにもっと触れてみたいなと。そのひとりが加藤くんでした。

ー演出面に目を向けると、映像的でもあり、舞台的でもある。それがこの作品の一つの斬新さだと思いますが、演じる側にとっては、その新しさは、難しさにもなりますか?

窪田: 演じるときは常に難しさはあるんですが、それでもワクワクする、ゾクゾクするっていう方がこの現場では大きかったですね。監督という大きな船の舵を切るひとが、明確に自分の世界を持ってしっかりジャッジしてくれるから、安心してそこに乗ることができる。その船のなかで、自分にできることは何か、その役割みたいなものを、変に言葉にせずともお芝居を通じて伝えていけばいいという共通理解があった気がします。

あと、アンサンブル(ひとりで何役もこなす)の役者さんは、1から8話までで合計150役くらいあったのかな。アンサンブルの役者さんは6人くらいで固定されていましたが、たとえば女性役だと、回毎に変わるメインキャラクターとは、ときに友達役、ときにお母さん役、ときに恋人役と毎回ちがう関係で演じなくてはいけないから、そのほうが大変で難しいんですよ。でも、多分役者としてはすごくやりがいがあるはずなんです。

昔、三池(崇史)監督とご一緒した時におっしゃっていたんですけど、「エキストラの役者さんたちが家に帰ったときに『いや〜、この現場はおもしろかった』って、ビールを飲んでめっちゃ美味しいって思ってほしいんだよね」と。すごくそのニュアンスが分かるんです。映像では、どうしてもメインキャラクターばかり写すことになりがちですが、画のなかに携わっているひとみんなでその世界をつくっているから、メインキャラクターを写さないやり方もあるぞと。片方の言葉と心で全部説明するとその面だけしか見えないけど、ひとは常にキャッチボールしているから、キャッチボールをしている相手を写すことでもう片方の心を表現できるんですよね。

とにかく、加藤くんは固定化された表現に対しても、いい意味で皮肉を込めてつくっている感じがします。彼のように、固定概念やひとがつくってきた定規みたいなものをぶっ壊そうと、そういうものに対して抗っている製作者は必ずいて、そういうひとたちは芯がぶれない。彼らとご一緒すると、もらえるものがあるというか、アガるものがあるというか、この仕事はやっぱりおもしろいんだなと思えるんです。

ーテレビドラマ製作への問題定義でいえば、テレビドラマは最終話までストーリーが決まっていない状態で撮影がスタートすることも珍しくないと聞きます。今回はどうでしたか?

窪田: 全部書き上がっていました。というか、もらった企画書が分厚すぎて、ちょっと読めないかもというくらいの量でした(笑)。台本より厚いくらい。最初から最後まで全話の落とし込み方が、おそらく監督の中で決まっていたんだと思います。

でも、いまのご質問の通り、企画書と実際にできたドラマが全然話がちがうということもありますね。あれ、このキャラクター、死ぬんじゃなかったの? とか。こういう話は、以前は触れにくかったけど、いまや表面化してきて、気づかないふりは通用しないよなと。ガラパゴス化していた日本のドラマが、外の世界から影響を受けて変わりつつあるのは事実。その変化をどう受け入れて、どう応用させていくのかということですよね。テレビを通してそれをやってやろうとするひともいるわけで、そういうひとにはすごく惹かれますね。加藤くんもそのひとりだろうし。