アボリジニやネイティブアメリカンと同様に、日本にも先住民族がいます。北の大地に住む、アイヌです。その一大拠点のひとつとなっているのが北海道の東側、阿寒湖畔のアイヌコタン(コタンは「集落」の意)。そこは、観光地として知られるだけでなく、アイヌの生活には欠かせない伝統工芸が息づいている場所でもあります。アイヌ×伝統工芸というと、きっと多くの人が「鮭をくわえる熊」を連想するだろうけど、全然違う。もっともっと奥深い、本当のアイヌの伝統工芸を案内します。

Photo_Hiroyuki Takenouchi

Text_Keisuke Kimura

カムイが見守る聖なる大地。

約15万年前の火山活動によって形成された阿寒湖。

絶滅の危機にある阿寒湖のマリモ。国の特別天然記念物でもある。

空気はどこまでも澄んでいて、夜は満点の星空を観察できる。

約15万年前の火山活動によって形成された阿寒湖。諸説ありますが、「アカン」はアイヌ語で「動かない」を意味し、湖面の静寂さを表していると言われています。その美しい湖を取り囲む国立公園の原生林には、エゾマツやトドマツなどの植物が鬱蒼と茂り、ヒグマやエゾシカ、そして特別天然記念物のマリモが生息するなど、豊かな自然環境があります。

そんな阿寒湖畔にたたずむのが、アイヌコタンです。

小さな坂に形成されているコタンを歩けば、伝統的なチセ(家)を模した建物や、神聖な儀礼の場であるヌササン(祭壇)を目にすることができ、左右には土産物屋が並びます。

阿寒湖アイヌシアター「イコㇿ」では、伝統的な古式舞踊に加えて、デジタルアートを取り入れた演目も毎日上映。

たしかに観光地ではあるけど、ここにはいまもアイヌの人たちが生活し、伝統文化を継承し「生きたコミュニティ」として、アイヌの精神性や文化をいまに伝える役割を担っています。また、いまでもカムイ(神)への畏敬の念を込めて作られる工芸品の制作が、日常の中に息づいているんです。

現代のアイヌコタンにおける工芸は、鮭を加えた木彫りの熊だけではありません。フクロウでもない。伝統的な技法と現代的な感性が融合し、独特の進化を遂げていたんです。

アイヌに伝わる手仕事と、そこから生まれる工芸品。

とはいえ、ここは観光地。ザ・土産物もたくさんあって、初めて訪れたなら、どこのお店で、何を買えばいいか皆目検討がつかない。しかも、ウェブサイトやSNSのない店がほとんど。すべては紹介することができないけど、その一部を抜粋してご紹介。ここから紹介するお店へ行けば、きっと心に響くプロダクトと巡り会えるはず。アイヌの手仕事を真に感じられる場所を、紹介しましょう。

SHOP.1 エポエポ

店主の森田薫さん。70歳を超えたいまも、毎日木彫に勤しんでいる。

アイヌ語で「驚き」を意味する「エポエポ」。ここの特徴は、店内にある商品のほとんどを、店主である森田薫さんがひとつひとつ制作しているということ。1952年生まれの森田さんは、18歳の頃に木彫を本格的にはじめ、職人歴は50年以上。アイヌの血を引いていないと作れないという「イクパスイ(カムイに酒をささげるときに使う祭具)」や、アイヌの文様を彫った装飾品をおもに制作しています。森田さんは見た目も渋くて、話もおもしろい。作品の熱い思いを聞きながら、アイヌの工芸を探してみて。

「作るのが楽しい」と森田さんがいうイクパスイ。アイヌの神事には欠かせないもの。

アイヌ紋様が彫られたネックレス。時間があるときは、裏に刻印を入れてくれる。

エポエポ

住所:北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4-7-24(アイヌコタン内)電話:0154-67-2733

SHOP.2 森の人

アイヌコタンの入口に店を構える「森の人」には、丁寧に、時間をかけて造られた精巧なマキリが置いてある。マキリとは、簡単にいえば小刀で、昔からアイヌの人たちが重用していた利器。山に入り山菜を狩るときや、鹿などを捌くときにも使われていた。普通の小刀と違うのは、彫刻が施されていること。アイヌコタンでも屈指の人気を誇る「森の人」のマキリは、細い線でアイヌ紋様が彫られていて、海外の人気も高い。飾っているだけでも絵になる代物。

使うのがもったいないほど精巧な彫りが施されたマキリ。¥130,000〜。

森の人

住所:北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4-3-18電話:0154-67-2986

SHOP.3 イチンゲの店

阿寒を代表する木彫作家であった瀧口政満さんのお店。現在は息子である健吾さんが後を継いでいます。健吾さんの代表作といえば、熊。といっても、北海道土産の定番である四つん這い熊とは違って、お尻をペタンと地面につけた熊は、独創的で、なんとも愛くるしい。最近は世界で一番黒い塗料と言われる「ベンタブラック」を塗った熊を製作し、即完が続いています。お店に訪れて予約をすれば、購入できる可能性大。鹿のツノやクジラの歯で作るアクセサリー類もかっこいい。

世界で最も黒い塗料を使った熊の木彫り。瀧口さんの木彫り熊は、全国にファンが多い。

イチンゲの店

住所:釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目7-10電話:0154-67-2816

SHOP.4 ユーカラ堂

自身の作品のほか、父である床ヌブリさんの作品も展示されている「ユーカラ堂」。

木彫作家であり、上述したアイヌの舞台演出も担当する、床州生さんが営むお店。父である床ヌブリさんが店を開き、創業80年近くが経つ。「その昔は、店頭でヒグマを飼っていてお客さんを呼び込んでたんだよ」と当時のことを教えてくれました。床さんが作るのは、アイヌの伝統的なお盆である「イタ」。独特のアイヌ文様が彫られたそれは、飾るもよし、使うもよし。また、床さんは北海道内のアーティストとの交流も盛んで、店内ではアイヌのみならず、北海道の手仕事を多く見ることができる。

漆が塗られたイタは、アートピースのように美しい。

店主の床州生さん。作家や舞台演出以外にも、全国にアイヌ文化を広める活動にも従事する。

ユーカラ堂

住所:北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4-7-11電話:0154-67-2037

SHOP.5 日川民芸店

アイヌコタンの坂の上にある「日川民芸店」では、ぜひトゥムシ彫りを見てほしい。トゥムシ彫りとは、一本の木から、鎖状に彫るアイヌに伝わる技法で、お店を営む日川清さんはトゥムシ彫りの名手。少し間違えれば鎖状ではなくなるため、高いスキルが求められるといいます。アイヌコタンでその彫り方を習得しているのは、ごくごく一部。そのため、日川さんの作品は国内外から評価が高く、在庫がないことがほとんど。運良く見つけたら、ぜひ手に入れるべし。

トゥムシ彫りのモチーフとなっているのはフクロウやクマ。大きいサイズは特に人気で、店頭に並ぶことはほとんどない。

日川民芸店

住所:北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4-7-18電話:0154-67-2161

Other Spot_民芸喫茶ポロンノ

最後に紹介するのは、アイヌコタンで、アイヌの伝統料理を提供しているお店。アイヌ料理の中でもユㇰ(鹿)を使ったメニューがたくさんラインナップされていて、一番人気はユㇰオハウ(鹿汁)とアマㇺ(炊き込みご飯)、ニシンの切り込み(魚の麹漬け)がセットになった定食。どこに行ってもそうだけど、その土地の文化を知るためには、まずはその土地に根づく食事から。ぜひトライしてみて。また、店内にはアイヌの民藝品も多数飾ってあって、それを見るだけでも行く価値あり。

アイヌの伝統的な定食。味つけは必要最小限で、どれも優しい味わい。

民芸喫茶ポロンノ

住所:北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4-7-8電話:0154-67-2159

秋辺デボさんの生活に見る、アイヌの暮らし。

秋辺デボ

1960年、阿寒湖温泉にアイヌとして生まれる。現在は脚本演出家、民芸店店主、俳優、アイヌ舞踏家など、さまざまなジャンルで活躍する。

ここからは、アイヌコタンで生まれ育ち、木彫作家として活躍する秋辺デボさんの暮らしの一部を、少しだけ紹介します。

朝早く、ストーンズが車外まで漏れ聞こえるピックアップトラックでやってきた、ロックなデボさん。この日は、儀式に使うための材料を森にとりにいくということで、同行させてもらうことに。

クルマで10分ほど走ると、目的地に到着。デボさんは、少なくとも週一では来ているという場所です。クルマを降りるなり、慣れた手つきでノコギリと、大きな刃物を2本、腰に巻く。

「なんで2本持っていくのかって? ノコギリは木を切るようで、ランボーナイフは護身用。これがあるとないとじゃ、こっちの目つきと態度が変わるんだよ。ヒグマは弱みを見せると襲ってきちゃうからね」

阿寒湖のある道東は、北海道のなかでも特にヒグマが多いエリア。だから、いつだって用心は怠らない。

「今日はイナウに使うための柳の木を切りにいくから、ついておいで」

イナウとは、アイヌの祭具。柳の木が使用されることが多く、この一帯には、いい柳の木があるらしい。森の奥へと向かい、瞬時に木を見つけ、迷いなく切っていく。

すぐに柳の木を見つけられるのは、普段から森を探索しているから。どこになにがあるかは、すべて把握済み。必要となったら『あそこには、あの木がある』って感じで、山のことは知り尽くしてる。

アイヌコタンにあるデボさんの店。自身が手がけた作品のほか、布類も豊富に取り扱う。

材料を調達し、コタンに戻ったデボさんは、自身の店の前で制作を始める。使い込まれたマキリ(小刀)を手に、木を削る。

「イナウはアイヌの大事な祭具で、カムイに祈るときになくてはならないもの。火の神様に使ったりもするから、囲炉裏にたてることもあるね。イナウの歴史は室町時代から続いているんだよ」

完成したイナウ。神事に使ったあとは、森の奥深く、誰にも気付かれない場所に「返す」という。

制作風景を見ていると、現代の効率性や合理性とは対極にある時間の流れを感じてしまう。自分で材料を調達し、機械や電動工具は使わず、すべて手仕事で進めていく。きっとこの時間こそが、アイヌの民芸・工芸の本質なのかもしれない。

急がず、焦らず、自然のリズムに身を委ねながら、カムイとの対話を通じて形を与えていく。

「今日中にイナウを28本作らなきゃいけないから、また今度、ゆっくり話そうや」

祈りを形にする、アイヌの工芸品。

デボさんのみならず、アイヌコタンを歩き、作り手たちの手仕事を見つめていると、それが単なる手工芸品ではなく、その土地の精神性と自然観が形になったものだと理解できるはず。

カムイへの祈り、森羅万象への畏敬、そして何世代にもわたって受け継がれてきた技と心。これらすべてが込められた作品こそが、アイヌ工芸の本質なのだと思う。

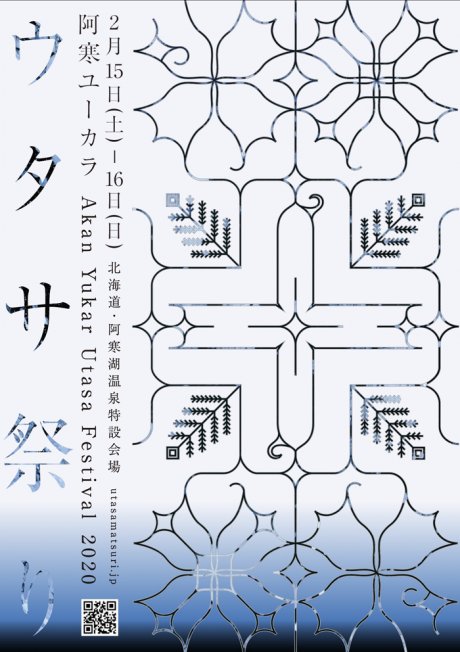

真夏だっていうのに、最高気温が25度を下回る日もあるアイヌコタン。工芸探し&避暑もかねて、ぜひ足を運んでみてください。ちょうど、こんなイベントもあることだし。