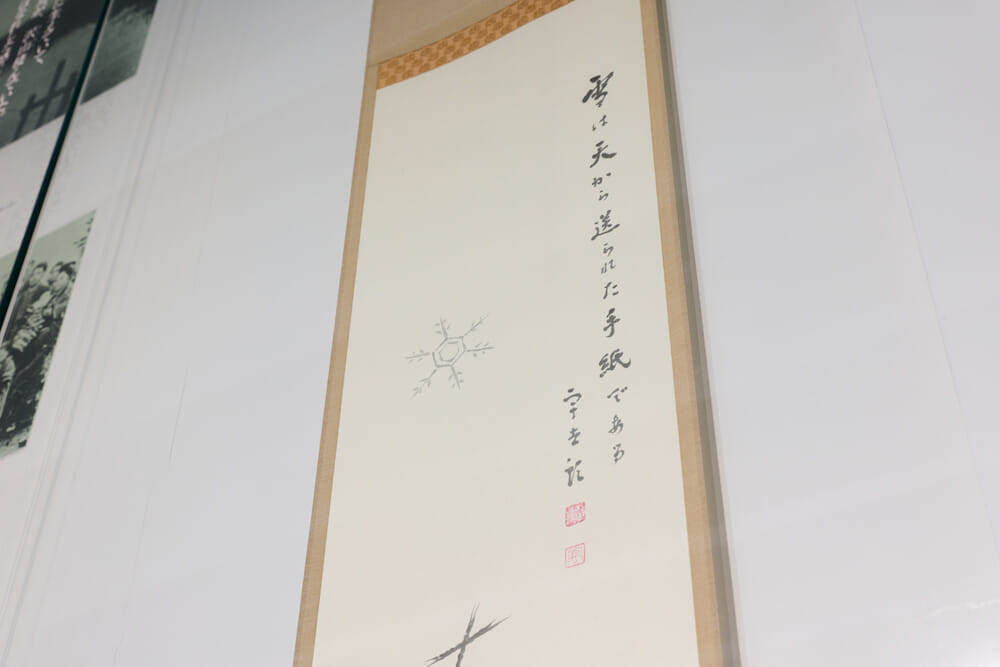

”天から送られた手紙”

冬の空から落ちてくる雪を、そう表現したのは中谷宇吉郎。雪の科学者です。

たった一文からでも、彼のこまやかな感性が読み取れるわけですが、そう言い表すに至るまでの道のりは、聞けば非常に興味深い。そして没後60年を迎えたいま、その伝承者が続々と集っていることに驚きます。

おそらくその所以は、中谷宇吉郎の絶え間ない好奇心と柔らかな感性、つまるところ ”人間力” にありそう。形容詞を当てはめるなら、フイナムが兼ねてから掲げている ”ヒップ” という言葉が近いかもしれません。

ダブルストライプのスーツに、オーバーチェック柄のネクタイを合わせるという、小粋なスタイル。

※写真提供:中谷宇吉郎記念財団

生まれは1900年、⽯川県は加賀市、⽚⼭津温泉。アメリカの農夫ウィルソン・ベントレーが撮った雪の結晶の写真集をきっかけに、その後生涯、雪と氷の研究に勤しみます。

結晶の形をこまかく分類し、どのような気象状態でどのような結晶が生まれるのかを調査。その仮説を確かめるべく、人工雪の生成にはげみ、1963年、ついに世界で初めて人工の雪結晶を完成させました。

と、ここまでは名刺程度の情報。たいそうなことを成し遂げた科学者なのだとふむふむ感心されては、天上にいる宇吉郎も悲しみます。彼のおもしろさはそれだけではない。

彼は結晶を研究するだけではなく、その成果を一般のひとにも広く知られるよう、さまざま表現を尽くしました。

宇吉郎の著書の数々。内容は雪の研究に関することだけではなく、彼の家族のことや周辺の人物、当時の日本の空気など。どれも物事の芯をゆるりとつく、いい文章。

墨絵を描く際に使った道具たち。趣味とはいえ、そのひとつひとつに吟味と選定の跡が感じられる。

ときには実験の模様を撮影し記録映画に、ときには結晶を墨絵で描く。さらに夏目漱石の孫弟子でもあったことから、ウィットに富んだ文章で雪のあらましを残しました。

冒頭の”天から送られた手紙”は、「雪の結晶が天空の状態を地上のひとに教えてくれる」という意味を含ませた一文であり、文才のある宇吉郎らしい言葉選びですよね。

文化・芸術のフィールドに科学を持ち込むことで、数字には現れない奥ゆかしさ、つまり ”科学の心” を表そうとしたのではないかと思います。

それはひとえに、限られたひとのための教養だという「科学」のイメージを払拭し、生活のすぐそばにあるものとわかってほしかったから。事実、宇吉郎は雪の研究によって、鉄道線路が隆起する凍上という問題を解決し、飛行機に氷が着く着氷という難問にも立ち向かっていたそう。

一般に抱く科学者のイメージをひょいと超える自由な振る舞いは、ひとびとを惹きつけてやみません。

伝承者1. 雪の科学館

研究の記録や宇吉郎の生きた証を残そうと、1994年につくられたのが「中谷宇吉郎 雪の科学館」です。

研究の軌跡をなぞれるような展示構成で、さらには愛用した服や文房具まで、宇吉郎を丸ごと知ることができる内容になっています。また、宇吉郎の没後に進められた研究も展示されていて、それゆえに記念館ではなく ”科学館” と呼んでいます。

結晶が3つ並んだような建物。建築界のノーベル賞とも言われる「プリツカー賞」を受賞し、つくばセンタービルを建てたことでも知られている磯崎新によるもの。

科学館の入り口までは美しいアーチがかかっている。まるで秘めやかな展示場へと手招きするよう。

※写真提供:中谷宇吉郎 雪の科学館

左から愛用の製図セット、そろばん、執筆の際に使ったペンなど。使い込んだ跡が見られるものの、どれもきれいに保管されていたよう。

ロンドンであつらえた名刺、ハイカラーをしまうための皮ケースが並ぶ。持ち物への並並ならぬこだわりが見て取れる。

伝承者2. FISCHER

オーストリア生まれのスキーブランド〈フィッシャー(FISCHER)〉も宇吉郎の取り組みに感銘を受けました。

アルペンスキーやノルディックスキーに特化したスキー板・ブーツを扱い、多くの世界的選手を道具で支えている同ブランド。”雪” が共通点である中谷宇吉郎の功績にいたく感動し、1月某日、科学館協力のもと、トークショーを開催しました。

「雪の教室 雪とスキー道具について」と題し、科学館の館長である古川義純氏、そして〈フィッシャー〉事業グループから小田島賢氏が登壇。環境問題に脅かされつつある雪のフィールドを守り、雪のアクティビティを未来につなげるという目的で、熱い談義が繰り広げられました。

気になる方はぜひとも動画をご覧ください。

科学館館長の古川義純氏。

〈フィッシャー〉事業グループの小田島賢氏

伝承者3. 『イグアノドン』

先のトークショーで司会をつとめていた明貫紘子氏(Eizo Workshop)は、宇吉郎の故郷である片山津温泉の知られていない魅力にフォーカスする、ファンジン『イグアノドン』をつくっています。

街の情報誌と言うにはもったいないほど濃密な冊子になっていて、宇吉郎の功績を再確認しつつ、片山津を語るうえでは欠かせない温泉街、芸妓さんやソープ嬢についてが綴られています。いちど衰退した温泉街の歴史も、ありのままに紐解いています。

各¥330

※片山津温泉のカフェや雪の科学館ほか、オンラインでも購入可能

明貫紘子氏(Eizo Workshop)。

伝承者4. 片山津温泉観光協会

『イグアノドン』が紹介しているように、まだまだ掘り出しピックのある中谷宇吉郎と片山津。さらに盛り上げようと、ここ数年、観光協会が数々のイベントを打ち出しています。

長らく空き物件となっていた場所に明かりを灯し、ひとびとが集うような催し物を多数打ち出し。地元民どうしの交流を増やし、店や施設でイベントを打つことで、おのずと観光客も増え、観光地としてふたたび機能するだろうというわけです。

縁日のように屋台が並び、若者からお年寄りまで詰め掛けたイベント「超温泉天国祭~ノスタルジーしよう2」。12月17日(金)~1月16日(日)開催。

街中にある足湯も、鮮やかなライトアップが施され、壁にはチョークボーイ率いる手描き結社「WHW!」のイラストが。

数十年前まで、片山津民の胃袋を満たしたお店。いまはイベントを盛り上げるメンバーの顔写真が並べられ、ライトアップされている。

かつて芸妓さんが芸を披露していた舞台は、いまフォトスポットに。

街を賑わせた、いまはなき名店の看板を復刻。ここも映えスポットとして人気だ。

伝承者5. 中谷芙二子

霧の彫刻家、ビデオ・アーティストの中谷芙二子。宇吉郎の次女で、いちばん身近で彼の仕事を見てきた彼女も忘れてはなりません。

2017年冬には〈エルメス〉が運営するギャラリー「銀座メゾンエルメス フォーラム」にて展示を行ったりと、現代アートにおける重要人物のひとり。作品の特徴はなにより、プロセスの開示。常に変化する自然や環境を観察し、記録、再生する過程そのものを作品にしているのです。

鑑賞者にそのプロセスを見せることで、その根底にある自然対技術/自然対人間の関係性をそれとなく感じさせる。父である宇吉郎の思想を受け継いでいるようにも思えます。

雪の科学館の中庭で常設されている中谷芙二子の作品『グリーランド氷河の原』霧の庭#47704

———–

宇吉郎の功績、飽くなき探究心は幾人もの伝承者によって、いまなお語り継がれています。宇吉郎が残してくれたものがひとつひとつの点なのであれば、もしかしたら彼らがやろうとしていることは、点と点を味わい、つなぎ、現代で再解釈しなおすことなのかもしれません。

ところで、フイナムが思う ”ヒップ” なひとは、ファッショニスタと呼ばれるひとではなく、着飾るよりも内面が充実しているひと。自分のスタイルがあり、やっていることや考えていることがリスペクトされるひとたちのことを指しています。

冒頭の話に戻るのなら、やはり宇吉郎は、その3文字が似合う人物です。

フィッシャー × 中谷宇吉郎博士「雪の教室」

主催:片山津温泉観光協会

協力:中谷宇吉郎記念財団、中谷宇吉郎 雪の科学館、映像ワークショップ合同会社

協賛:株式会社ゴールドウイン「FISCHER(フィッシャー)」

配信:2月14日(月)13時より配信開始

URL