普遍的で機能的。デイリーウェアの新しい形をいち早く示した〈ナナミカ(nanamica)〉は、いまでは海の向こうでも広く深く受け入れられ、着実にその存在感を高めています。そんな彼らの次なる一歩は、京都への進出。4月26日、商業・ビジネスの中心地として栄える四条・烏丸エリアに、新たな直営店「nanamica KYOTO」はオープンしました。それに際して、ブランドの世界観を体現した空間とそこに込めたこだわり、そして〈ナナミカ〉の現在地について、代表の本間永一郎さんに話を聞きました。

Photo_Hiroki Oe

Edit_Soma Takeda

PROFILE

1960年秋田県生まれ、東京育ち。1982年に「ゴールドウイン」入社。マーケティング部門を経て、同社が日本で展開する〈ヘリーハンセン(HELLY HANSEN)〉の商品企画やブランドマネージャーなどを歴任。2003年にパートナーの今木高司氏とともに〈ナナミカ〉を設立。趣味はヨット。

海と和が調和する、nanamica KYOTO。

ー京都にお店をオープンする構想は以前からあったのでしょうか?

本間:前々から考えていたことではあるんですけど、社内の事情もあって計画がどんどん遅れまして。ようやくオープンできたという感じですね。

ー代官山、神戸、福岡、ニューヨークに次ぐ5店舗目ですが、どうして京都だったんですか?

本間:基本的に自分が好きな街にお店を出すようにしているんですよ。関西だと、神戸と京都が好きということもあって、それで出店しようと。あ、もちろんお店のない場所が好きじゃないわけではないですよ(笑)。

ブランドを始めてから20年以上経って、本当だったら好きな街に全部出し終わってないといけないぐらいなんですけど、その理想にはなかなか追いついてはいないですね。

ーこの京都店は烏丸通りに面していて、すごく好立地ですね。ブランドのイメージからすると、大通り沿いというのは少し意外でした。

本間:基本的にうちは路地裏系なんで(笑)、こんな大通りにお店を出すのは初めてです。ただ、賑わっている六角通りの方とはまた違って、ここは駅から歩ける距離なのに空気がすっきりしているし、ひとでごった返すこともないんですよね。その感じが気に入っています。

ー都市の中心地ではあるものの、そのなかでもあえて少し外れた場所を選んでいると。

本間:2003年に会社、2004年にお店をつくったときもそうで。当時はファッションの中心は裏原だったんですけど、うちが選んだのは代官山。その頃は代官山と言っても「ハリウッドランチマーケット」と〈アー・ペー・セー〉くらいしかなくて、19時以降はひとが歩いていないような場所だったんです。ややディスティネーションな感じが好きなんですよ。

ー店舗の内装のこだわりについても教えていただけますか?

本間:まずは、海の家の骨組みのようなフレームですね。これは「nanamica NEW YORK」から始めた表現です。普通よりも少し細めの木材を使っていて、外国のひとからすると日本的な繊細さを感じてもらえるんじゃないかなと。

薄い色味のライトオークは、ヨットのトップに使われる新品の板をイメージしていて。実際のヨットではチークが使われることが多いんですけど、時間が経つにつれてグレーに変色してしまうので、新品の感じを表現するならライトオークがいいんです。

ーブランドの根底に海というキーワードがある〈ナナミカ〉らしい表現ですね。

本間:そういう意味では、レジ奥の壁もそうですね。海や川みたいな水が流れている場所だと、石は洗われて丸くなっていくじゃないですか。そんな丸い玉砂利を敷き詰めたようなデザインにしています。

ー京都には景観条例があることはよく知られていますが、そんな街だからこその設えはありますか?

本間:表のファサードは京風の町屋を意識してルーバーみたいにしているのと、ハンガーラックや窓枠などのスチール部分は全て黒にしています。他の店舗だと、ヘアライン加工のステンレスを使うのが普通なんですけど、こっちの方が京都の街並みに溶け込むかなと思いまして。

ナナミカの服は、自分の大切なひとに着てもらいたい。

ースタートから20年以上が経ち、着実にブランドの規模が大きくなっているように感じますが、本間さんの中での手応えはいかがでしょうか?

本間:〈ナナミカ〉の服は、パッと見はすごくシンプルなんですけど、パターンやポケット、裏地、縫製の仕様みたいな見えない部分にも我々なりのこだわりがあって。最近は、そういう部分を感じてもらえるようになってきた気がします。

とあるバイヤーさんが〈ナナミカ〉の取り扱い店に行ったとき、うちの商品がかかってるラックを見て「オーラを感じた」と言ってもらって、その言葉がすごく嬉しかったんです。ようやく“ナナミカらしさ”というものができてきたのかなと。

ー普遍的なのになんだかいい。〈ナナミカ〉の服には、そう思わせる力がありますよね。

本間:普遍的ではありつつ、やっぱりつくっているものはファッションなので、時代とのズレがおきないようには気をつけていて。その時々に合った形や素材、色といったように部分的には変えるようにしています。もちろん、それは〈ナナミカ〉らしさの範囲内での話ですけど。そうやって毎年、その時代の空気感に対してベストなもの、なおかつ、なるべく長く着られるものをつくるように心がけています。

ーそうした小さなこだわりが、先ほど仰っていたブランドのイメージを形づくっているんですね。

本間:例えば、普通のオープンカラーのシャツをつくろうとしたとき、言葉は悪いけれど、デザイン画の上ではほとんど差なんてないんです。でも、着たときの雰囲気っていうのは、パターンや素材、ディテールが全て合わさった結果で、10ブランドあれば10通りの表情が出てくる。その表情が、「なんかいい」「なんか野暮ったい」っていう違いを生むんですよね。

ー〈ナナミカ〉では、本間さんが着たいと思う服をつくっているのでしょうか?

本間:それもあるんですけど、「自分の大切なひとに着てもらいたい服」ですかね。たとえすごく売れる服だとしても、自分が好きじゃなく、息子にも着せたいと思わないなら、そういうものはつくらない。これは創業当時に決めた大事なルールのひとつです。

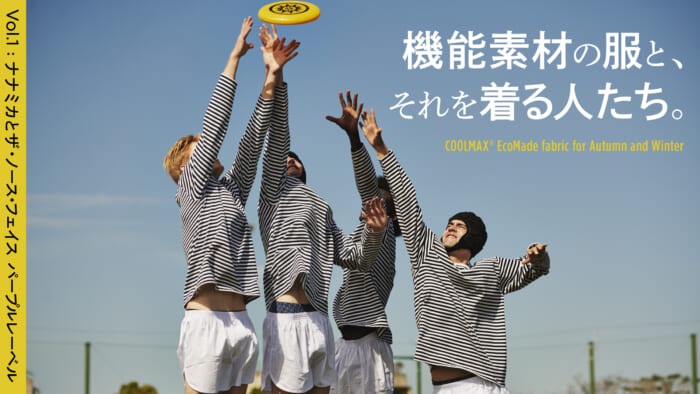

ー機能素材を街着として提案するブランドは増えてきましたが、その中で〈ナナミカ〉が支持されている理由はどこにあると思いますか?

本間:多くのブランドはアウトドアという言葉やイメージが全面に出ていると思うんですが、うちの場合はことさらアウトドアを表現したいわけじゃないんですよ。〈ナナミカ〉をスタートする前の18年間、ぼくはアウトドアの服ばかりつくっていて、そのノウハウを活かして普段の生活にちょうどいい服をつくっているだけ。そういう意味で、他のブランドとは見え方が少し違っていて、そこを好んでくださる方が多いんじゃないでしょうか。

あと、合繊のカジュアルウェアが増えてきたいまだからこそ、〈ナナミカ〉では天然素材を使って、いままでにないような機能の服をつくるようにしていて。改めて、天然素材の気持ちよさみたいなものをもう一回掘り起こしたいと思っています。

ー〈ナナミカ〉は日本人以外にも厚く支持されていますよね。代官山店はいつも外国人の方で賑わっていますし、聞くところによると、海外のセレブリティが来日したときにショッピングに立ち寄ることも多いとか。

本間:あっさりしたスポーツウェアなんだけど、着ると少しおしゃれに見えて、それでいて機能素材を使っているから着心地がいい。だから、ミュージシャンとか俳優とか、俗に言うセレブなひとたちには、オフのリラックスウェアとして気に入ってもらえているのかもしれないですね。

ー7つの海の家=国境や思想を超えてつながる。〈ナナミカ〉というブランド名にこめたその想いは着実に実現されているのではないでしょうか。

本間:おかげさまで、24カ国で販売されていて、海外のドア数は100弱ぐらいになりました。〈ナナミカ〉を始めたことで、世界中のひとと国境を越えたコミュニケーションができるようになりましたし、それによって自分の中に新しい価値観が生まれてくるのを強く感じます。

最近だと、海外の一般のお客さまから「今度日本に行くんですけど、お店にいらっしゃいますか?」っていうDMがぼくに直接来たりするんです。それだけブランドが多くのひとに認知されるようになって、世界が近くなったというのはありがたい限りですね。