世界的にも人気のマンガとアニメ。名作傑作は数あれど、大友克洋の『AKIRA』と並んで、多ジャンルのクリエイターに影響を与えている作品のひとつが『攻殻機動隊』シリーズ。その生みの親である士郎正宗が、初の大規模展覧会「士郎正宗の世界展〜『攻殻機動隊』と創造の軌跡〜」を絶賛開催中ということで、同展を訪れ、その様子をお届けします。まだ未訪の方も、もう行ってきたという方も、ぜひこの機会にご一読あれ。

Photo_Sara Hashimoto

Text_Tommy

Edit_Yosuke Ishii

士郎正宗と約四半世紀を共にした担当編集者が語る、「士郎正宗の世界展〜『攻殻機動隊』と創造の軌跡〜」の魅力。

いまや「日本が誇る〜」という枕詞の代表格となった“マンガとアニメ”。その両方で偉大なる功績を残しているのが、世界中で熱狂的人気を誇る稀代のマンガ家・士郎正宗。哲学的探求が織り込まれた独自の世界観を映し出す緻密なプロット、巧妙かつ大胆な構図、美麗な画力で描かれる作品は、多くのクリエイターに影響を与えながら、多様な広がりを見せています。

そんな彼の作品群と現在の活動までを、アナログ原稿、デジタル出力原稿で辿ると共に、蔵書やコメントもふんだんに紹介しつつ“士郎正宗”のパーソナルな部分にまで迫るのが、この「士郎正宗の世界展〜『攻殻機動隊』と創造の軌跡〜」。会場は今年30周年を迎え、これまたアニバーサリーな「世田谷文学館」です。

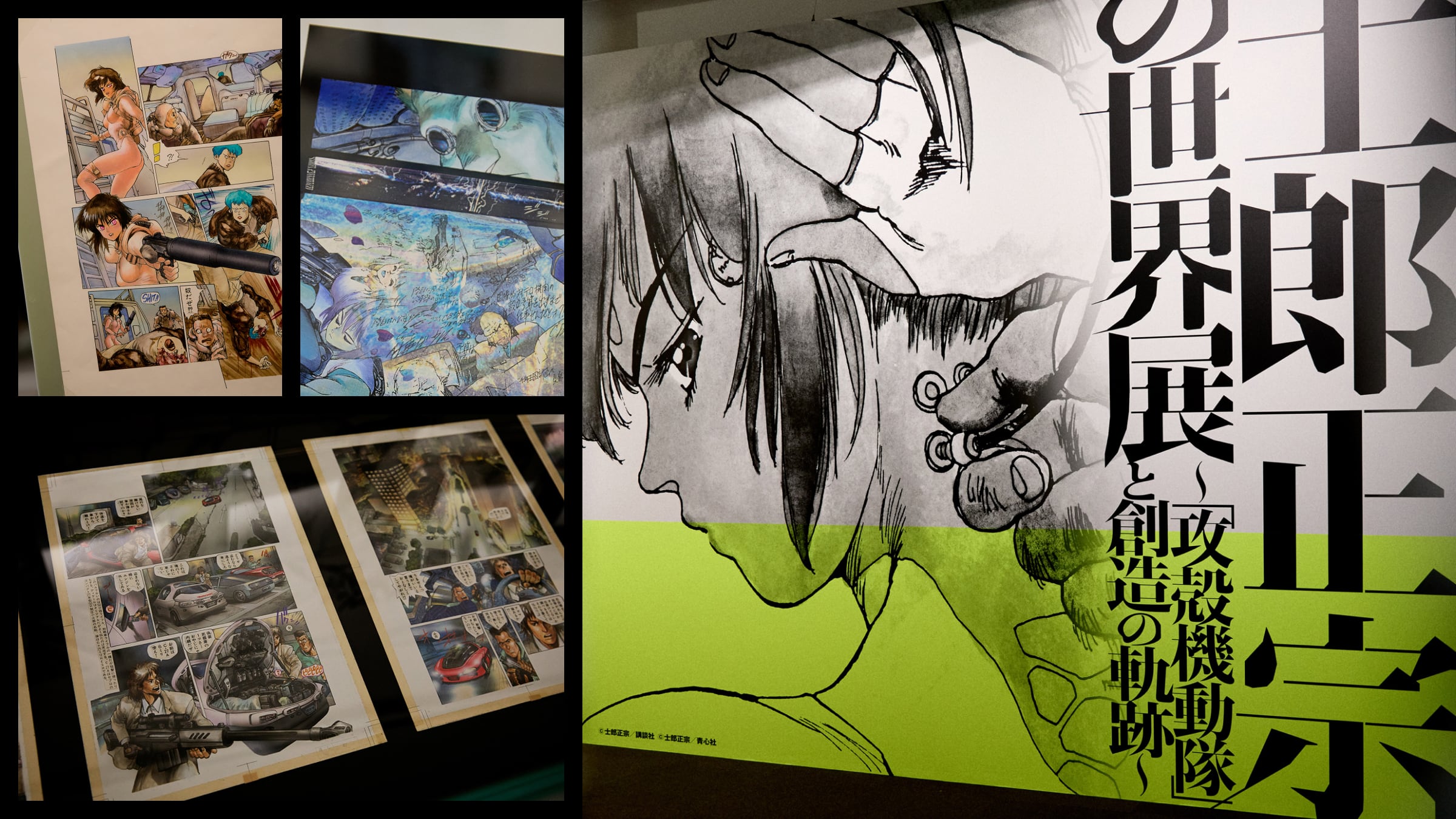

来訪者を最初に出迎えるのが、代表作のひとつである『攻殻機動隊(以降、攻殻)』シリーズの人気キャラ・草薙素子。思わずこちらも「やってやろうじゃないの!」と臨戦態勢に。自ずと期待も高まります。

さて、気合いも入ったところで、目指す会場は2階。エントランスを抜けて階段を登った先の入り口には、同じく素子を描いたキービジュアルが。彼女の鋭い視線の先にある会場内には、300点以上のマンガ原稿をはじめ、愛用の作業道具・画材、蔵書の他、マンガ・アニメ・現代アートの各分野で活躍する作家たちとのコラボレーション作品といった約440点の資料が展示されています。

会場をナビゲートする、といっても漠然と展示作品を観て回るのでは面白くありません。そこで、攻殻シリーズが連載されていた講談社『ヤングマガジン』の編集次長で、2001年から約24年間にわたって士郎正宗さんの担当を務める桂田剛司さんに、本展についてお話を伺いました。

桂田剛司 / 講談社・ヤングマガジン編集次長

ーこの展覧会がどういった経緯でスタートしたのか教えてください。

パルコさんと講談社の共同でやらせていただいているのですが、そのキッカケとなったのが2017年から開業直前まで3度にわたって渋谷パルコの工事仮囲いに掲示されていた「AKIRA ART OF WALL」でした。そのご縁で「パルコ ミュージアム トウキョウ(PARCO MUSEUM TOKYO)」の小林さんとずっとコミュニケーションを取り続けていた中で、「どこかのタイミングで士郎正宗も再定義したい」という話が出て、だったら『アップルシード』の商業誌連載開始から40周年、押井守監督作品の劇場版アニメ『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』から30周年の節目に当たる2025年がちょうどいいタイミングだろうということで動き出し、士郎さんに会いに行って説得して。そこが本展はスタート地点しました。

ー「AKIRA ART OF WALL」の集大成であるエキシビジョンの開催が2019年なので、かなり前から動き出していたプロジェクトなんですね。展示内容はどのように決めていったんでしょうか?

まず、我々から士郎さんに「いま出せる生原稿を全部教えてください」とお願いしました。ただ、阪神淡路大震災(1995年)の際に所蔵していたほとんどの原稿が傷んでしまったというのは、ぼくが担当として付いた2001年からずっと仰っていましたし、さらにそれらを倉庫から探し出すのも大変ということだったのですが、「そこをなんとか! 倉庫から探し出す手伝いに行きますので」とお願いしたところ、自分で原稿を発掘されてお送りいただきました。で、出てきたすべての生原稿の束の中から、展示のテーマに合わせてキュレーションしていったという感じです。

ー原稿は出版社側で保管されているワケではないんですね。

『攻殻機動隊1.5』は弊社で保管していたんですが、それ以前の作品の原稿は士郎さんに返却していたので、ご自身で全部お持ちだったんですよ。そこで問題となるのが、先ほどもお話しした原稿の状態でした。本展のためにわざわざ修正作業するのも難しいので心配していたのですが、『アップルシード』の5巻(※『アルテミスの遠矢』というタイトルが雑誌連載されるも中断。連載分は『士郎正宗ハイパーノーツ』に収録されている)だったり、攻殻の生原稿が出てきたので、結果的には非常に良い展示になったと思います。

ーそれを肉眼で、しかも近距離で観ることが叶うというのは、かなり貴重な体験です。

一般の人々の目に触れる機会自体が無いようなものですからね。ぼく自身も今回改めて生原稿に触れて、その凄さをいちばんに感じたのが、アナログ時代の生原稿が放つ魅力。当時の士郎さんの絵ってすごく色っぽいですし、とにかく綺麗なんです。普通はベタの塗りムラや書き損じてホワイトで修正した箇所があって当然なのですが、それがまったく無い。特に攻殻なんて原稿っぽくないって言い方も変ですが、綺麗すぎて逆に複製原画に見えちゃうくらいの、ちょっと尋常じゃないレベルです。

ーネーム(マンガを描く際の設計図的なもの)の段階から、そうなんですか?

神経質ですね。今回『アップルシード』の下書きが展示されていますが、無駄な線の数が圧倒的に少ないんです。それこそ、あとはペンを入れるだけのラフ原稿みたいな状態で、それでいて画面の情報量も多く密度も高いなと思いますし。

ーそういえば、大友克洋さん(マンガ家/代表作『AKIRA』など)はネームを描かずに直接ペンを入れていくとか。

ですね。『AKIRA』も最初の方は描いているんですが、その内に飽きてきたのかコマが連なっているだけで、ページとしてコマが割られてないんですよ。なので多分、ご本人の頭の中ではストーリーが完成された状態で存在していて、それを描き出しながらパズルのように組み合わせていったんだと思います。

ーそこが独特なドライブ感に繋がっているんでしょうね。

なので『AKIRA』も雑誌連載時と単行本で違いがありますしね。士郎さんの場合も単行本では加筆加筆の嵐で、それはもう「連載の意味がないんじゃない!?」って思っちゃうくらい(笑)。

ードライブ感が感じられるという意味では、欄外に書かれている注釈というかテキストにも注視すると面白いですよね。

あれはもう本人が設定廚ゆえ、ですね(苦笑)。マンガってどうしても描写や表現だったり、現実的には絶対にあり得ないけど嘘をつかざるを得ない部分が出てきます。あくまでフィクションでありエンタメなので、色々と削ぎ落とさなければならず、そこを士郎さん的には自分の中でツッコミたいわけですよ。これはこういう理由や意図があってこういう演出にしているんだ、と言いたい(笑)。だから欄外にあれだけの熱量をもって書き込んじゃうっていう。

ーだからなのか、その欄外のテキストが当時の同人誌のノリというか(笑)。

いまでこそ商業誌で作品を発表していますが、元々が同人誌からスタートされている方なのでオタクなんですよね。『ドミニオン』のカバーデザインも展示されていますが、それだってご自身で色の指定もされていますし、作品に関わる全てを自分自身の手でやらなきゃ気が済まないというのもすごく同人作家的で。それがまた好きな人には刺さるっていう。

ー拡大して大きく展示されていた『仙術超攻殻オリオン』のページなんて、その説明のための欄外の注釈自体が非常に難解で。

そうそう、読者の想像力を掻き立てる一方、我々普通の人にはよく分からないですよね(笑)。それこそ注釈を読み解くための説明書が必要なくらいで。

ーでも、その難解さがまたオタク心を刺激するという。フイナム読者の若い世代ですと、これまでアニメでしか士郎作品に触れてこなかった方も多いでしょうし、すごく衝撃的で新鮮な体験になるんじゃないかなと。

同じ作品でも印刷物で見るのと生原稿で見るのって、全然違うと思っていて。単純にそこから読み取れる情報量の多さもあるのかもしれませんが、こんなに緻密で美しい原稿ってあるんだっていうのは驚かれるんじゃないかなと。

ーアナログ、デジタル共にカラー原稿もすごく美しく、まさに引き込まれるような。

綺麗ですよね。中でも興味深いのが、キャラの背景の模様をカラーコピー機で作っている点です。現在のコピー機では逆に再現できないんじゃないですかね。例えば攻殻のプロローグの見開き絵とかもそう。アルミホイルをカラーコピー機にかけた際にバチバチってスキャン時の光が反射したのをベースに、レタッチをご自身で入れて描いたりしているんですよ。そのエラー感というか不完全な感じが、士郎さんが求める世界観にハマったんでしょうね。

ーこれぞ当時のサイバーパンク感ですよね。

それらの根幹にあるのが、絵のセンスの凄さ。例えば、士郎作品では下からアオリの絵が多いんですが、あれって難しいんですよ。画面の上まで描かないといけないし、キャラに鼻の穴も描かないとダメだからダサくなる。しかもパースがついて顔自体が小さくなるため作家的には避けたい構図なんです。士郎さんがそこをなぜ積極的に描くのかといえば、周囲の状況や世界観を伝えるための情報量を増やすためなんですよね。なので1コマあたりの密度が本当にエグくて、そこに関しては大友さん以上だと思います。

ーコマを拡大してなお、細かッ!って感じるくらいですもん。ちなみにペンは何を使っているんですか?

ご自身私物の参考資料などと一緒に仕事道具が展示もされていますが、カブラペンです。士郎さんは筆圧がちょっと高いんだと思います。あと会場入り口すぐの年表にも記載がありますが、士郎さんはアシスタントを使わず全てご自身1人で描かれています。なのに手も速い!

ーやはり担当編集の方の説明を聞きながらだと、より興味深く鑑賞出来ますね。

ここなんかも面白いんですよ。描き文字部分だけ透明のフィルムに描いて、上から貼っているんです。こうすることで海外出版する際に描き文字部分を海外向けに修正する必要が無く、すごく楽になるんです。

ー他にも見どころがあれば教えてください!

先ほど、アオリ絵について話しましたが、士郎さんはフレーミングも天才的ですね。最近の作家さんは裁ち切りが多いのですが、士郎さんはしっかり画角を決めて、奥行きを演出しながら立体的に描くんです。小さなコマの中に情報を織り込んだ構図でしっかり収めるって難しくって、それこそアニメーターさんの絵コンテと一緒。その技術があるから、鳥山さんも大友さんも士郎さんもアニメが作れるんですよね。

ーなるほど。

ぼくの中で引き絵が描ける=絵が上手い人だと思っていて。アップで描く寄り絵は派手だし面倒くさくないのに対し、引き絵は情報量が増える分、描くのが面倒。それでも引き絵のコマがあることで“世界観やキャラ同士の位置関係”も明確になります。『ドラゴンボール』の空中戦なんか良い例ですよね。縦長の雲が画面の中にあることで、子どもでも“どの位置に誰がいるのか”が頭の中でちゃんとイメージしながら読めるっていう。

ー勉強になります。そういえば展示レイアウトには何かコンセプトがあるんでしょうか?

回廊式ではなく、自分のリズムに合わせて好きな順番で観て回れるように、開放的な空間で展示をしてもらっています。作品点数でいうとこれまで世田谷文学館で展示をされていた方々に比べると少なめではありますが、ご覧いただいても分かるように1点1点の密度がとんでもなく高く情報量も多いので、観応え的にも負けないものになっていると思います。

ー作品を観て回って、最初の作品に戻ったらまた違う発見がある。回廊式ではないからこそ可能ですよね。

なので通路も幅を広めに取って、人同士の渋滞が起こりづらいよう配慮もされています。また2025年は世田谷文学館さんの30周年にも当たるので、あえて壁の表面を全部剥がしてそのまま使うことで同館が積み重ねてきた歴史を表現しています。

ー士郎さんの作品は、未来を描いたサイバーパンクな世界観であっても、そこにリアリティというか現代と地続きな部分があるじゃないですか。そこにも通じると言いますか。

そこの親和性もありますね。作中に登場するメカのデザインひとつとってもちゃんと理屈が存在していて、そこにリアリティがあって。

ー桂田さんは2001年から担当されていると先ほどお聞きしましたが、連載終了後の担当編集者のお仕事って、どういったものになるんですか?

作家の才能を最大化するのがぼくら編集者のミッションと思っているので、お預かりしている作品をどのようにして世の中に広めていくか。あとは「士郎さんの中には存在しているけれど、まだ形になってないものを何らかのタイミングで形にしたい」っていうのもあります。

ーこと攻殻でいえば、新作も生まれ続けていますし。

ですね。来年は新作アニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』もあったりとアクティブに動き続けている作品ですからね。

ー会場限定の特報第2弾特別バージョンも上映され、新作への期待感もさらに高まっています。

それこそ『AKIRA』のように“カルチャー”にしたいなって。世界的にも、押井(守)さんの“95年(※劇場アニメ『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』のこと)”はそれくらいの存在となっていますが、その原点である士郎正宗も同じようにすごい人だよっていうのを世の中に伝えなければという思いは強くあります。いま、若い世代がこの展示された生原稿を観た際にもとんでもないと思うでしょうし、それだけのポテンシャルは確実にありますので。

ーポテンシャルという点でいえば、キャラだけでなくメカデザインなんかも、シンプルに「格好いい!」って感じますよね。

パッと見で格好いいというのは重要なんです。

ーデザインワークが没後に再評価されている、鳥山明さん(マンガ家/代表作『ドラゴンボール』)の例もありますし、作品の根幹となるキャラやストーリー以外の部分にフォーカスするのもイイですね。

士郎さんの鳥山さんに対する評価っていうのもメチャメチャ高いですし、「あんな絵を描けるなんて素晴らしい」とよく話に上がります。事実、士郎さんは大友さんや鳥山さんからの影響も受けていますし。

ー士郎さんが影響を受けた作家でいえば、他にどういった方々がいるんでしょうか?

展示のテキストにも書かれていますが、お姉さんと妹さんに挟まれた女系家族で育っていらっしゃるので、一条ゆかりさん(マンガ家/代表作『砂の城』『有閑倶楽部』など)などの女性作家の影響も受けてらっしゃるかと。

ー話は変わりますが、本展では物販もすごく充実していますよね。

実は、これでも数を抑えているんです(笑)

ーえ!?

さらに膨大な数のデザイン案・アイテム案が上がってはいたんです。正直な話、全部作りたかったのですが、さすがにそれはヤバいということで、泣く泣く現在のラインアップに落ち着きました。

ーその中でも士郎さんのお気に入りは?

それでいいますと、本展に合わせて刊行された画集『士郎正宗公式原画集 Shirow Masamune Artworks in the Shell』が結構気に入ってもらえたみたいですね。あと個人的にはTシャツなどのアパレル系もすごく出来が良くて気に入っています。しかも、実はこれまで原作マンガの商品化って公式ではされていなかったんですよ。なので世の中に出回っているのはすべてブート品。そこであえてブート品と同じグラフィックを選んでいるっていう点でも価値のあるアイテムになったのではないでしょうか。

ーそれこそ、今回コラボレーションしている〈ギークスルール(GEEKS RULE)〉的なアプローチ。ファン待望のアイテムですね。

そうそう。これまでアニメがずっと動いていたので、その邪魔にならないよう原作を使わなかったというのもあったんですが、マンガ原作の新作TVアニメの放送も控えたこのタイミングでやらせていただいたって感じですかね。

ー展示作品全てのTシャツがあるというのもファンには嬉しいポイントで。

普通はキービジュアルくらいで、ここまで種類豊富にTシャツを作ったりはしませんからね(笑)

ー展覧会オリジナルグッズだけでも全11種類! さらにロンT(全4種類)、フーディー(全4種類)、キャップ(全2種類)、トートバッグ(全4種類)、バンダナ(全3種類)、手拭い(全4種類)とアパレルがここまで並ぶ光景は壮観。

しかも〈ギークスルール〉の他に〈ブレインデッド(Brain Dead)〉〈セイントマイケル(©️SAINT Mxxxxxx)〉〈メクリ(MEQRI)〉〈ベアブリック(BE@RBRICK)〉〈マックスファクトリー(MAXFACTORY)〉とのコラボアイテムもありますし、ステッカーやポスターなどそれ以外のグッズも沢山あります。

ー絶対に一度の来展で全部揃えるのは無理なやつ(笑)。改めて士郎さんの凄さを感じます。

これだけ大規模な展覧会を実現させることが出来たのも“士郎さんの描く絵の魅力”があってこそ。そのひと言に尽きます。会期も4月12日〜8月17日の約4ヶ月と長く、訪れるたび・観るたびに新たな発見があると思いますので、何度も足を運んでいただき“士郎正宗の世界”に思う存分触れていただければ嬉しいです。

以上、開催から約1ヶ月遅れのレポートでした。

グッズこそ既に売り切れているものもチラホラあるようですが、ゴールデン・ウィークも終わったいまこそ来館のチャンス! 攻殻機動隊1巻のカバーアートが再現可能なフォトスポットも比較的空いていると思われるし、期間中は、来場特典として士郎正宗イラストミニカード(全6種)が曜日変わりで手に入りますので(※入場券をご購入の方のみ、お一人様1枚まで。7/21(月・祝)と8/11(月・祝)は火曜日の絵柄になります)、何度でも行きたくなること必至。

ぜひ、広大にして深淵なる“士郎正宗の世界”に飛び込んでみては?

そして最後にひとつアドバイスを。物販会場で販売されている図録『士郎正宗の世界~「攻殻機動隊」と創造の軌跡~』は、絶対に買い逃し厳禁です!

なぜって? それが間違いないとささやくのです 私のゴーストが。

士郎正宗の世界展

〜「攻殻機動隊」と創造の軌跡〜

会期:2025年4月12日(土)〜8月17日(日)

開催場所:世田谷文学館(東京都世田谷区南烏山1丁目10-10)

開館時間:10時~18時 ※最終入場は30分前まで。※毎週月曜日は休館日(ただし月曜が祝日の場合は開館し、翌日休館)

公式サイト

主催:公益財団法人せたがや文化財団世田谷文学館、講談社、パルコ

企画協力:青心社

特別協力:士郎正宗

後援:世田谷区、世田谷区教育委員会

グラフィックデザイン:坂脇慶、飛鷹宏明

空間構成:トラフ建築設計事務所

ウェブデザイン:Rhino inc.