That Way About Things

ハラダユウコ

Archive&Style Shop Press

1971年2月東京生まれ。アメリカ、ヨーロッパを中心に幅広いジャンルと年代からバイイングされたUSEDやデッドストックを扱う古着屋「アーカイブ&スタイル」のショッププレスとして、古物をこよなく愛する日々を送っています。

www.archiveandstyle.com

-

-

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

-

-

1940s Clipper Work Pants

2010.01.11

フイナムブログをご覧の皆様こんにちは☆

今日はそろそろ、

いつもの物の話ブログです~♪

毎度のごとく、

お時間ある方は読んでいってくださいませ~☆

今日、取り上げるのは、

年始に出したスペシャルの中から、

「Clipper B Cavalier Garment Corporation」の

40sデッドストックのワークパンツの詳細です。

最初に見たときに、ハラダは織りのストライプ生地だと思ったのですが、

裏返して見たら、

こちらの↓

「Stifel社」(シュティフェル社)のマークが入っていたので、

「あ~~~これは、プリントのストライプだなぁ~。」と分かりました。

古着好きな人ならよくご存知かと思いますが、

この「Stifel社」は、「ウォバッシュ」という、

多くはインディゴ地に白いドットストライプがプリントされた生地を、

(1920年代~30年代のワークウェアによく使われていた生地です。)

作っていたことで有名な会社です。

今回は、

このワークパンツのメーカーである「Clipper」の話ではなく、

この生地のメーカーである「Stifel」社の話をまとめます。

創業者のJ.L.Stifel(ヨハン・ルードウィッヒ・シュティフェル)は、

今から約200年前の1807年生まれのドイツ人で、

ヨーロッパで染色とプリントの技術を学び1833年に、

26歳でアメリカに渡りました。

翌々年の1835年の春には、

ウェストヴァージニア州のウィーリングで、

クリーニングと染物の小さな工場を始めると同時に、

ヨーロッパで培った技術を生かしたプリントの商売も始め、

その会社名に自分の名前を冠して「J.L.Stifel Co.」としました。

また、この年の6月に28歳で結婚し、

その後、

1859年には成長した子どもの中から、

2人の息子がビジネスに参加したので、

社名を「J.L.Stifel&Sons」と改名し、

シュティフェル自身は、

1871年に64歳で現役を引退し、

10年後の1881年に74歳でその生涯を終えました。

彼の永眠後も、

会社は彼の息子、孫、ひ孫の代まで継続していきました。

1903年の孫の代には、

「Stifel社」のトレードマークである、

ブーツのマークが生地の裏側にプリントされる様になりました。

このデザインは創業者の母国語であるドイツ語で、

「Stifel」がブーツを意味することが由来となっているそうです。

1943年の大戦末期のころには、

ひ孫の代になっていましたが、

自社の工場を軍需工場として操業し、

多くの軍納品を生産しました。

この大戦中の軍への貢献を高く評価され、

テキスタイル業界初のArmy-Navy E Production Awardという、

賞を獲得しています。

大戦後は、本来のテキスタイルの生産に戻りましたが、

時代の流れによって、

綿製品の需要が低下し、代わりに化学繊維が台頭したり、

他国の安価な輸入品に押されたりなどの理由により、

1957年に工場の操業が停止され、

122年の歴史に終止符がうたれました。

以上が今回の「stifel社」の話です。

ここからは毎度のプライベートですが、

寒い冬は毎日湯船に入るので、

ごまとむぎはお風呂に入るのは苦手でも、

風呂場の温かい湯気は大好きで、

お風呂を沸かすと必ず、

こんな感じで風呂の蓋の上にいます。

折角なので、

お風呂にまつわるちょっと面白い歴史の話ですが、

今から170年前の1840年

アメリカのペンシルヴァニアでは、

健康上の理由から11月~3月の間は入浴する事は違法とされていたんですよ~!!

驚きですよね??!

当時のアメリカ人は一般にバスタブの事を、

「共和国の素朴さを墜落させようとする英国由来の快楽主義的な道具」

とまで、蔑んでいたというんです~ひぇ~~~です~~~!!

なので、

1851年に、

ホワイト・ハウスに浴室を設ける計画が報道されたときには、

アメリカの民衆は不要な出費に激怒したそうですよ!!

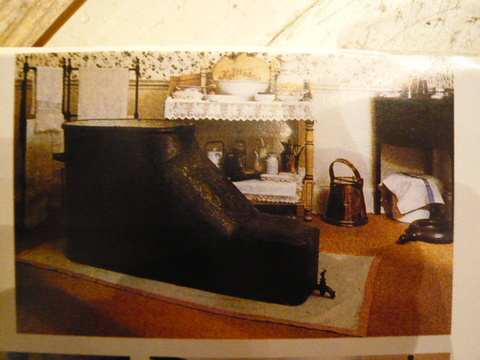

写真はその頃のブーツバスと呼ばれていた、バスタブの一つのモデルで、

つま先部分に排水用の蛇口がついていて、

前面上部にお湯を足すための漏斗がついています。

では同じ頃、アメリカにバスタブを伝えた本国、

イギリスのお風呂事情はどうだったか?というと、

実はアメリカとさほど変わらず、

ヴィクトリア女王が即位した1837年には、

バッキンガム宮殿には浴室がひとつもなかったそうで、

よほど裕福な家庭でもない限り、

19世紀末になっても浴室がある家は少なかったそうです。

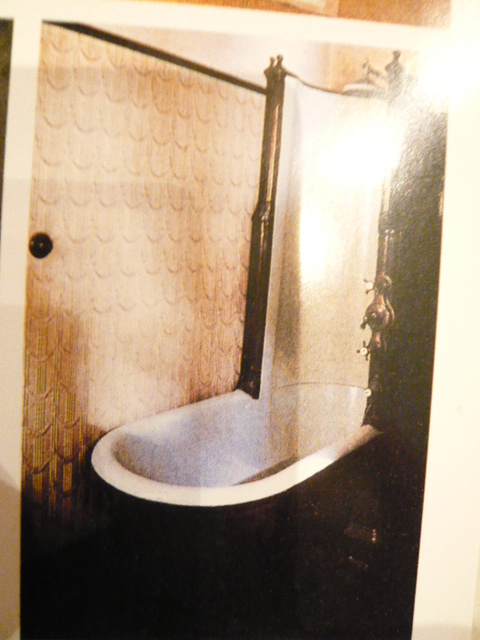

↑ これは1896年(19世紀末)頃の、

浴槽つきのシャワーバスの写真です~。

しかもなんと!この頃のシャワーもお風呂もまだ一般的には水風呂なんですよ~~!!

そりゃ~11月から3月に水風呂は健康上あまり良くないと違法になるのも、

ちょっと頷けます。寒中水泳みたいな一日の事じゃないですし。。。。

さらに、一般的には、

健康な若者が温かい風呂に浸かるなど、

軟弱の極みだと馬鹿にするような風潮が英国でも、アメリカでも、

19世紀いっぱいは、ず~~~っとあったそうです。

つまり、

20世紀初頭の一般の中流階級以下の人々は、冬場だけ、

せいぜい週に一回、土曜日の夜に沸かしたお湯を地下から運んで、

暖炉の前のバスタブにはり、

家族が順番に入浴を済ますというのが普通で、

日頃は、寝室に備えた洗面器とスポンジで身体を拭っただけで済ませていたそうで。。。

その点、

日本は火山列島のため、

様々な場所で温泉が湧き出ているので、

むか~~しから日本人は温泉や石風呂(洞窟などで蒸気をつかったいわゆるサウナ)

に入浴していたといいます。

その歴史は文献に残っているものだと、

古くは6世紀まで遡り、

西暦538年の中国からの仏教の伝来とともに、伝えられ、

仏教では温かい風呂に入る事は、

「七病を除き七福が得られる」と、説かれていたので、

風呂に入ることは健康に良いと理解されていたのです。

ただしこの頃のお風呂はいわゆる湯船に浸かるという形式ではなく、

今でいう所のサウナの様な蒸気にあたる風呂が主流だったようですが。

そんなわけで、

日本では宗教と関係なく、生活習慣として、

一般的に公衆浴場(いわゆる銭湯)が登場したのも、

英国やアメリカのそれと比べるとずっと早く、

慶長年間の終わり頃の1620年ごろには、

据え風呂(いわゆる浴槽に湯をはって入る風呂)が普及していたそうですよ。

今夜あたりは、風呂好きな日本人に生まれてよかったなぁ~と、

しみじみ感じる寒い冬の夜です~~~(笑)

では~皆様、また次回です~~~~☆

今日も長いブログに付き合ってくださり有難うございました~~~~~☆

※コメントは承認されるまで公開されません。