Interview with Timothy Curtis

ティモシー・カーティス。 ストリートで生まれた、描くことへの情熱。

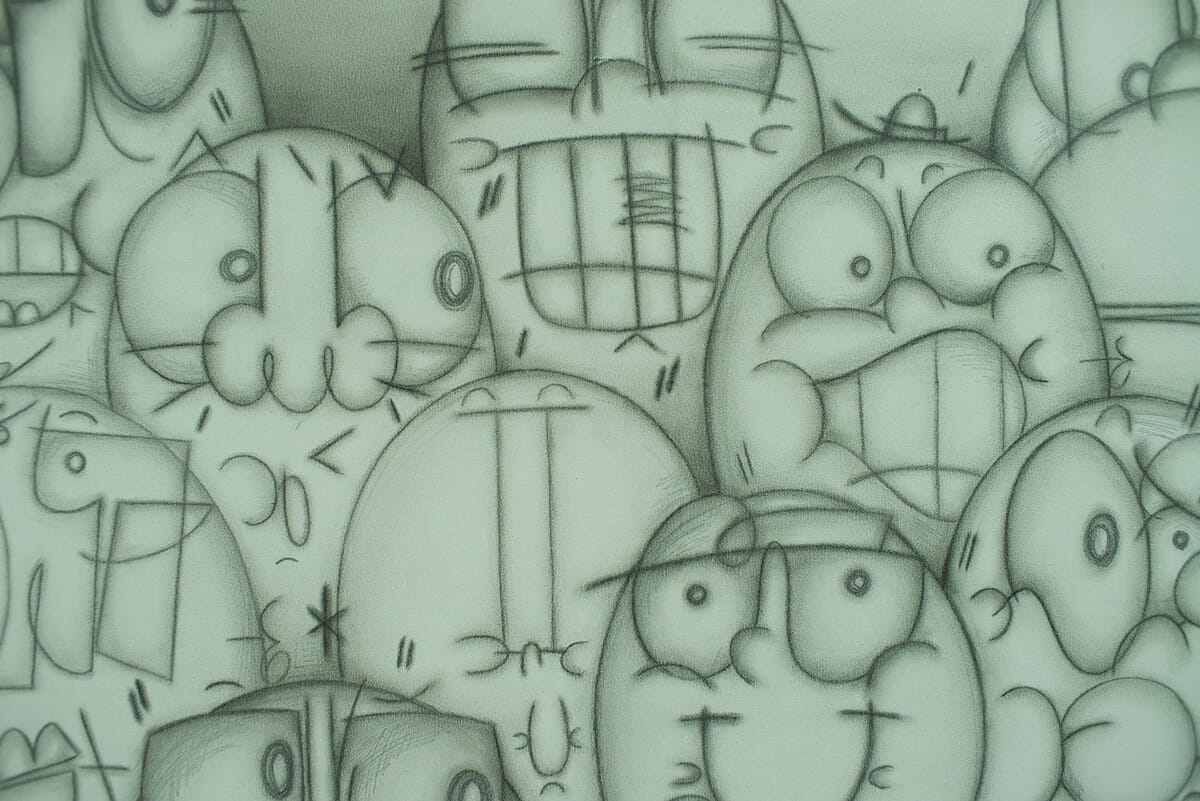

フィラデルフィアのグラフィティカルチャーにおいてアーティストとしてのキャリアを歩みはじめ、現在はNY、ブルックリンを拠点に活動するティモシー・カーティス(Timothy Curtis)。この度、彼にとって初となる個展「Laugh Now, Laugh Later: Painted Drawings」が、村上隆氏のKaikai Kikiが運営する、中野ブロードウェイ内のギャラリー「Hidari Zingaro」にて開催されました。現在の作風こそポップではあるものの、彼の描くラインには、スタジオアーティストのそれとは違った独特の力強さが内在しています。そんなティモシーに、独学でストリートアートを学んできたというアートとグラフィティの関係性について聞いてきました。

- Photo_ Kyle Dorosz(TOP), Haruki Matsui(in Japan)

- Text_Maruro Yamashita

- Edit_Jun Nakada