VIDEO

STORY

—自分とはこれが「はじめまして」になりますが、作品から受ける、映像と言葉におけるバキバキに才気走った印象と、山戸さんご本人の柔和で、か弱そうな印象のギャップに、少々戸惑ってます(笑)。

山戸: (笑)。普段友人にも「撮影の現場ではどうやってるの? 大丈夫なの?」とよく訊かれるんですが、実は現場に入ってもまったく変わらずで。「よーい、スタート」の声が小さいとよく言われます。

—山戸さんの作品を観て最初に思ったのは、これだけ映像と言葉の感覚が優れた人だったら、たとえばフォトグラファーであったり、作家であったり、いろんな可能性もあったんだろうなってことで。そもそも、どうして映画監督になろうと思ったんですか?

山戸: 大学(上智大学)では哲学科を先攻していて、哲学の研究者になろうと思っていたんですよ。

—世代はまったく違いますが、自分も同じ大学の同じ学部だったので、その環境の雰囲気は手に取るようによくわかりますが、あそこで哲学の研究者になろうというのは、なかなかの変わり者というか(笑)。

山戸: でも、居心地は良かったんです。都会の真ん中にあるのに、周囲から隔絶されているようなあの環境が。で、「自分はこのままここで哲学の研究をしていくんだろうな」って思っていたんですけど、たまたま英語の授業で隣に座った女の子に「映研一緒にやらない?」って誘われて。当時、学内ではCMとかミュージックビデオみたいな映像を作るサークルは流行っていたけど、昔からあった映画研究会が、部室だけ残ってるような感じで、ほとんど機能してなかったんですよ。それが2年生の終わりで。3年生になった新学期に募集をしてみたら、なぜか女の子ばっかり新入生が2、30人以上も集まってくれて。そこで、目がキラキラした1年生の女の子たちを前にして「これは、ちょっとなにか撮らないといけないな」って思って。

—外的な要因が大きかったんですね。

山戸: そうですね、本当にそうでした。そのまま脚本を書いて、夏休みに入ってから1本撮ってみたんです。それまで哲学を勉強してきて、一人の人間から生まれる言葉の持つ限界性みたいなものを感じるようになっていたのですが、映画だと、例えば、通行人として映っちゃったおじいさんがこちらを見てるみたいな、そういう自分ではコントロールできない偶然性、他者性、外部性が入ってくるじゃないですか。それがすごく新鮮で。その最初の作品の『あの娘が海辺で踊ってる』で、本当は最後、悲しみを堪えてカメラを見つめるようなシーンだったんですよ。でも、その役をやっていた同級生の女の子が、そういう悲しい芝居をしている状態に耐えられなくて笑っちゃったんです。結局、そのカットがすごくよかったからそれをラストにしちゃったんですけど、そういう予期しないことが起こる映画って、めちゃくちゃおもしろいなって。こんなにおもしろいなら、また撮りたいなって。それがすべての始まりだったんですよね。

—じゃあ、それまでは特別、映画好きってわけではなかったんですね。

山戸: 大学でせっかく東京に出てきたんだからって、そこからわりと単館系の映画も観てましたけど、音楽も好きだし、マンガも好きだし、演劇も好きだし。その中で映画が特別ってわけじゃなかったです。本当に熱心に観るようになったのは、自分が映画を撮るようになってからですね。ただ、今でもよく覚えているのは、小6の時に『めざましテレビ』をたまたま見てたら、岩井俊二監督の『リリイ・シュシュのすべて』を紹介してたんですよ。そこで、田んぼの中でヘッドフォンをした男の子か女の子かよく分からない…ただその一人が立ち尽くすあのショットを見た時に「なんかヤバい!」って心がざわざわして。中1になってからようやく作品を観た時に、「こんなにすごい表現がこの世にあるんだったら、自分が映画を撮ることは一生ないだろう」って思いました。逆に、そのことによって、遠ざかるくらいの衝撃でした、映画からは。

—『溺れるナイフ』のテーマは、予告編で使われている夏芽と航一朗のセリフでも表現されていますけど、「THE WORLD IS MINE」ってことだと思うんですね。そこに何も根拠はないけれど「世界は自分のものだ」と思える思春期の瞬間を切り取っている。で、山戸さんの作品から感じるのも、その「THE WORLD IS MINE」という感覚なんですよ。

山戸: あぁ、その通りかもしれません。大学の夏休みに『あの娘が海辺で踊ってる』を撮ってる時も、そこに何の根拠もなかったけど、「日本中の女の子に観てほしい」って思ってたんですよ。実際にそんな状況になるわけなかったんですけど。作品を撮ってる時は、実はいつもそう思っていて。で、今のところ、一作ごとに作品のセッティングが大きくなっているので、今回の『溺れるナイフ』で、ある一線を超えたという意識はなくて、ずっとそれが螺旋状に大きくなっていくような感覚です。撮影も「あぁ、こうして毎回、その前に撮った作品よりも大変になっていくんだろうな」、「こうしてずっと続いていくんだろうな」って感じで。なんとなくなんですけど、今過渡期にいるからそう思うんじゃなくて、これが一生続いていくのかもしれないなって。

—なるほど。さりげなくおっしゃってますが、すごい自信ですよね。この伸び率でいったら、数年後はとんでもないことになりますよ。

山戸: (笑)そうか、確かにそうなりますね。

—先日、小松菜奈さんにも別の取材で今作についての話を訊いたんですが、作品を観た時の感想が「悔しい」だったんですよ。それは、同じ20代の女性で、こんな映画を撮れる人がいるなんてっていう意味だったんですけど。主演女優にそんなふうに言わせる監督って、本当にすごいなって。

山戸: ええ? 小松さん、それは…嬉しい!

—それは、それだけ山戸さんが絶対的な自信を持って映画を撮っているからだと思うんですね。若い女性監督であるという条件を除いたとしても、今、そういう監督って日本にそんなにいないんじゃないかなって。でも、人に向かって何かを表現することって、本来はそのくらいの自信がないと、受け手に対して失礼だと思うんですよね。

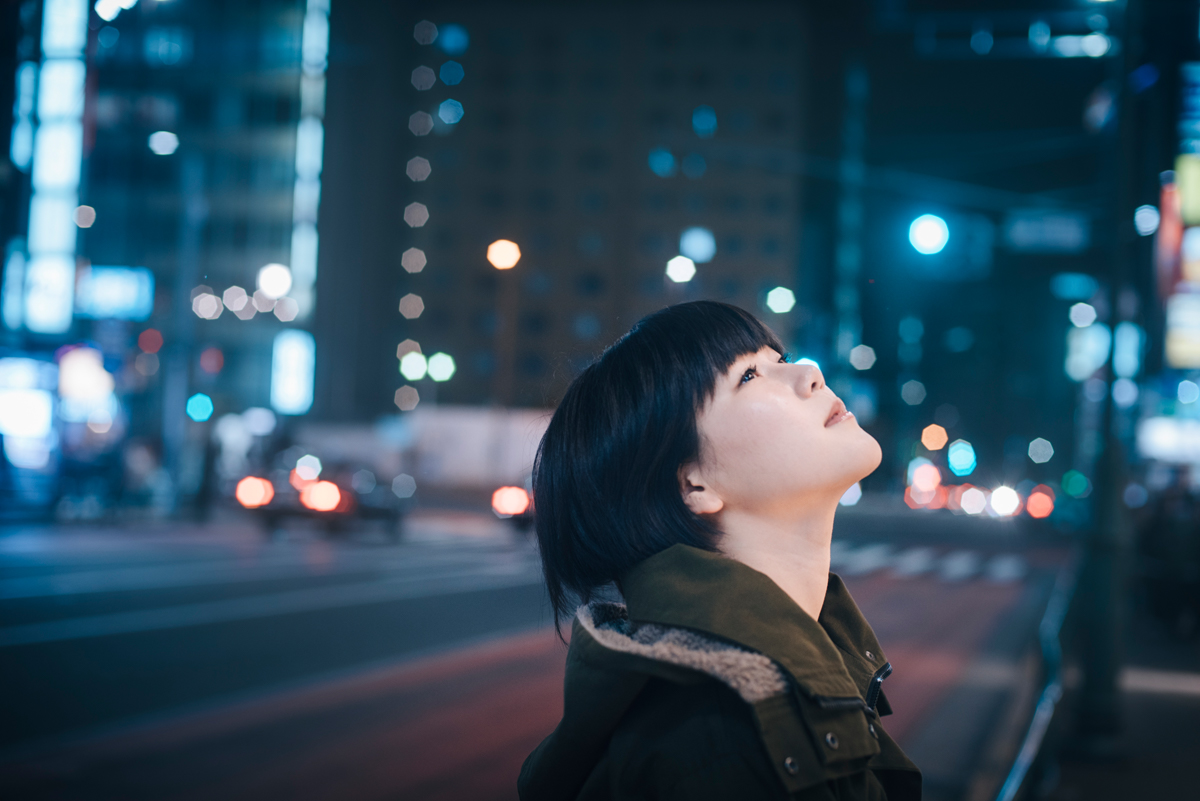

山戸: 自分のことをよく知ってる人が私の映画を観ると、「本当にそのまんまだよね」って言われることがすごく不思議で。小説やマンガと違って、映画って他者の肉体を介して表現するものだから、自分の映画っていうのは自分とは遠いところにあるものなんですよ。だって、それこそ目の前に小松菜奈ちゃんがいて、きっと今、日本で一番綺麗な女の子だと思うんですけど──。

—そうですね(笑)。

山戸: 彼女って、写真も非常に美的ですが、それがただフォトジェニックとかじゃなくて、生身の身体としてすごすぎるんですよ。そのすごさがフルに発揮されてないんじゃないかとすら思わせる力がある。動いている彼女は本当に美しくて。そんな彼女を目の前にすると、とてもじゃないけど、動物としての本能として、そこに自己投影なんてできるわけがなかったんですけど。ただ、実際に作品が出来上がると、それが自分自身の表現にもなっているっていうのが、映画のおもしろいところかもしれないですね。

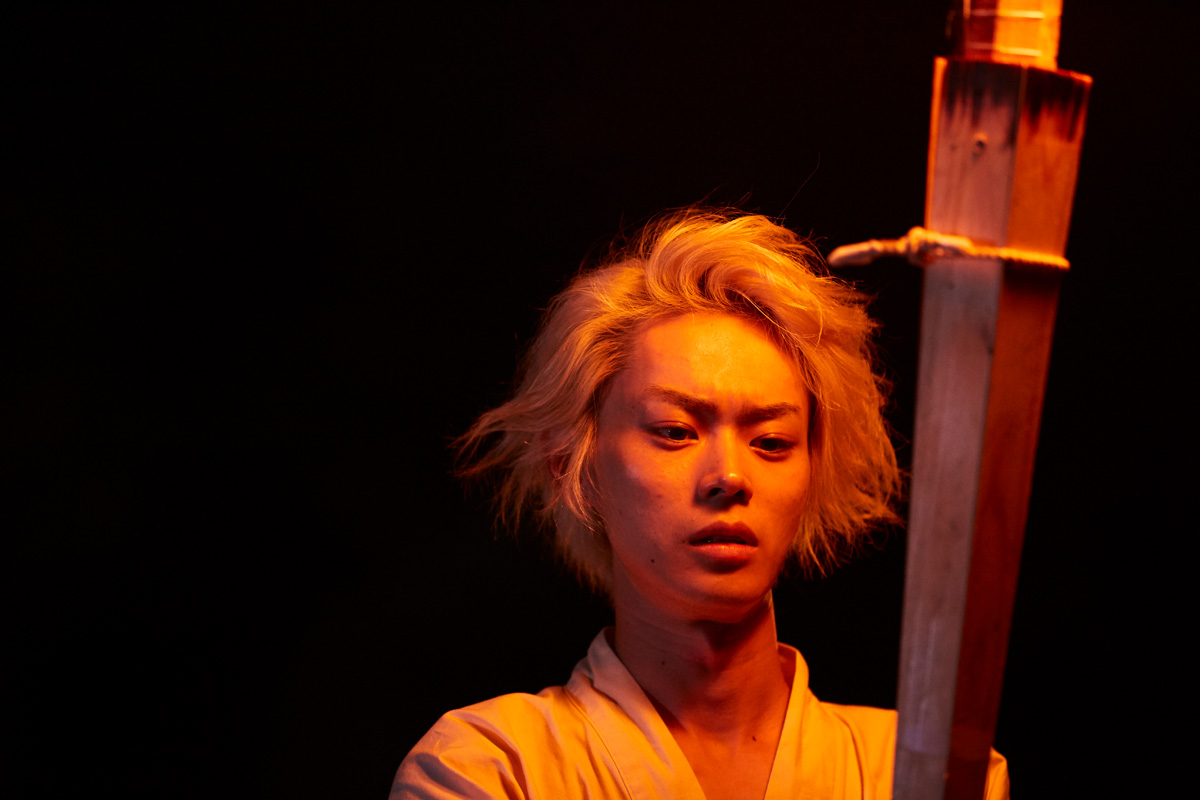

男の子を撮ること、抑圧の強い田舎での音楽を聴くこと。

—それと、これまで山戸監督の作品は「女の子」のイメージが強かったですが、今作では菅田将暉さんや重岡大毅さんとといった「男の子」もとんでもなく魅力的に撮っていて、それも嬉しい驚きでした。

山戸: もちろん「女の子」を撮ることは大好きで、過去の取材でもそういう話をよくしてきたのですが、本当に純粋には、これまで「女の子」ばかりを撮ってきたのは──女の子ばかりのサークルで撮った1作目もまさにそうですけど──そういう作品を撮る機会にまず恵まれたからという状況的な側面が大きかったと思います。

—恣意的に女の子を撮ってきたわけではないんですね。

山戸: そうですね。ただ、今回の作品でも、菅田さんに対する時も、重岡さんに対する時も、彼らの背中の向こうに日本中の女の子の熱い視線を感じながら撮っていたような気がします。女の子たちがちゃんと納得してくれるような、彼らの姿をちゃんと収めなきゃいけないと。それも、「そうなのそうなの」って頷く感じの納得ではなくて、「はっ!」とその輝きにビックリしながらも「そうそう、本当の彼はそうなの!」って感じで納得してもらえたらなって。だから、映画が公開されたら劇場に行くのが楽しみで。観客の女の子たちと一緒に観て、みんながどんな反応をしてくれるのかを早く見てみたいです。

—今回、主題歌を担当しているドレスコーズ(志磨遼平は映画にも出演)のほか、大森靖子さんやtofubeatsの曲もとても印象的な使われ方をしてます。山戸さんの作品では、これまでも音楽は非常に重要な役割を果たしてきましたよね。

山戸: 自分が高校生まで過ごしていた田舎では、みんな通学の時にイヤホンしてMDで音楽を聴いてたんですよね。田舎って抑圧が強いから、音楽を聴いている時くらいしか自由な気持ちになれないんですよ。自分にとっても、その当時の友達より、むしろその頃によく聴いていた音楽の方に自分の記憶が保存されているような気さえしていて。だから、この作品で大森靖子さんやtofubeatsさんの音楽を使ったのも、この作品の登場人物と私たちが生きている世界が溶け合う場所では、こういう音楽が鳴っているかもしれないなっていう思いからなんですよ。この作品を撮ったのは2015年の夏だったんですけど、2025年に10年前の夏を振り返ったときに、そこに登場人物の思い出がつまっているような音楽にしたかったんです。登場人物たちのリアルタイムな感情に寄り添う音楽ではなくて、未来から振り返って、そのノスタルジーの中で鳴っている音楽みたいな。

—今回の『溺れるナイフ』によって、山戸監督の才能に、間違いなくさらに多くの人から注目が集まることになると思いますが、今後の野心について最後に訊かせてください。

山戸: 基本的にこういうインタビューって、自分が強い意志を持った存在で、その意志でもって世界をコントロールしているような前提に立たないとなかなか成立しないから、そこで無理に言葉にしてみたりするわけですけど。

—そうですね(笑)。

山戸: 今後についてとても正直に言うと、映画監督の仕事って、外部から受ける作用というのにとても左右されるものだと思うんですね。一つの作品が成立するためには、その時の時流であったり、その時に適した題材であったり、そういういろんなものが必要なので。

—でも、現在の山戸監督の活躍は、そこで上手に世渡りをしているからではまったくないですよね(笑)。そういうタイプにはまったく見えないし、どんなにメジャーな題材でメジャーな役者さんたちと作品を作っても、そこでインディーズ作品の頃と同じかそれ以上の強力な作家性を発揮できる監督であることを、今回の『溺れるナイフ』で見事に証明してみせたと思います。

山戸: 見抜かれているんですね、ありがとうございます(笑)。そうですね……あ、野心、一個ありました! 今回の『溺れるナイフ』は本当に撮影期間的にも製作状況的にも現場が大変で、そこで傷だらけになって、それでもこうしてフレッシュな作品になったからこそ、いつかハリウッドに行ってそこで完璧なリメイクを自分でやってみたいんです。その夢を原作のジョージ朝倉先生にお話したら、先生も「なんか、それでえっ? ってならないね。本当にやっちゃいそうだね」って笑ってくださって。これからも日本で一作一作取り組んでいきますけど、いつか、それが実現できたらって本気で思ってます(笑)。