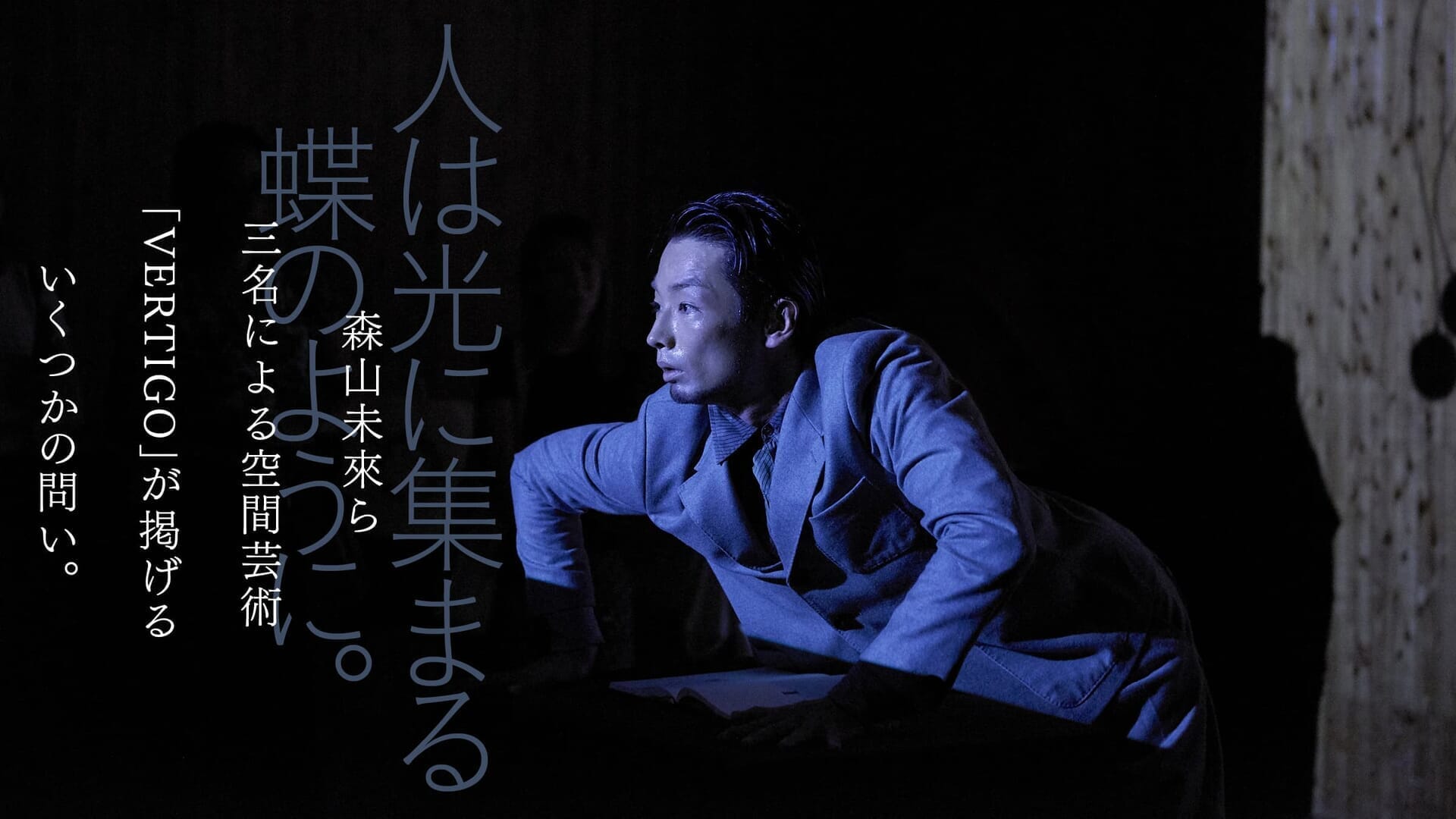

自分の言葉に耳を傾けていくことは、

表現者としてはある種の正解なのかもしれない。

ー ナルキッソスというモチーフも、そういった対話の中で出てきたのでしょうか?

森山:ナルキッソスは、VACANTの黒瀧さんが出したアイデアです。今回、ディレクターやプロデューサーを立てずに、技術としてできるものを机の上に並べて、そこからどんどん発想していったんです。そんな中でモチーフとして出てきたのかな。

佐久間:「自分とは何か」っていうテーマには新規性があるわけじゃないけど、それがナルキッソスというストーリーにジャンプして、具体性を帯びていきましたね。

森山:「自分の言葉に耳をすます」ということですよね。自分が発してる声と外から聞こえる声は違うって誰もが知っている。自分の言葉はどこにあるんだろう?SNSとかで誰もが自由に発信できる世界だけど、それは本当に自分の言葉なのか?って。

ー 骨伝導という技術。自分とは何か?というテーマ。そしてナルキッソスというモチーフ。それらが複雑に関わりあっている、と。芸術表現は、自分を知る上で大きな役割を果たすものなのだと感じているのですが、そういった点で意図するところはありましたか?

森山:そうなんですよね…。芸術や表現の中で、「自分の声を持て」って発信しても、国や文化や生活によって、受け取り方は全く異なるし、僕から一律の答えを提示することはできない。ただ、ナルキッソスのストーリーについて話していく中で、「ナルシズムをネガティブに捉える必要はない」っていうことをカイトが言っていたんだよね。自分の考える世界に埋没するほうがいい、って。それはカイトの自然な反応だったし、自分の世界に埋没して自分の言葉に耳を傾けていくことは、表現者としてはある種の正解なのかもしれない。でも、それをポリティカルに変換すると、変化や外部をシャットアウトして超保守になってしまう。それって、今世界中で起こっていることなのかもしれない、とも思ったんです。

岩本:僕は、自分という存在について、親父からもらったカメラで写真を撮るようになってから認識が深まったというか…。表現すること、触れることが自分を形成するというのは大いにあると実感しています。ナルキッソスというテーマについては、三者なりのナルシズム、個性、思考があって、僕は記録する役目でもあったので、ある種ちょっと俯瞰的に見ていました。

ー 展示されている写真も印象的でしたが、どのような意図を込めていましたか?

岩本:「重ねる」というアプローチを共通のものとしています。現代にナルキッソスがいたらどうだったか?という問いかけを何度もしました。もしもナルキッソスが、水面に映る像が自分だという事に気づけたら。もしもその事を理解した上で自分を愛し続けたら、ナルキッソスは同じ結末を迎えたんだろうか?もしも◯◯だったら、という、決して起こりえない、重なり得ないものを重ねていくという試みです。