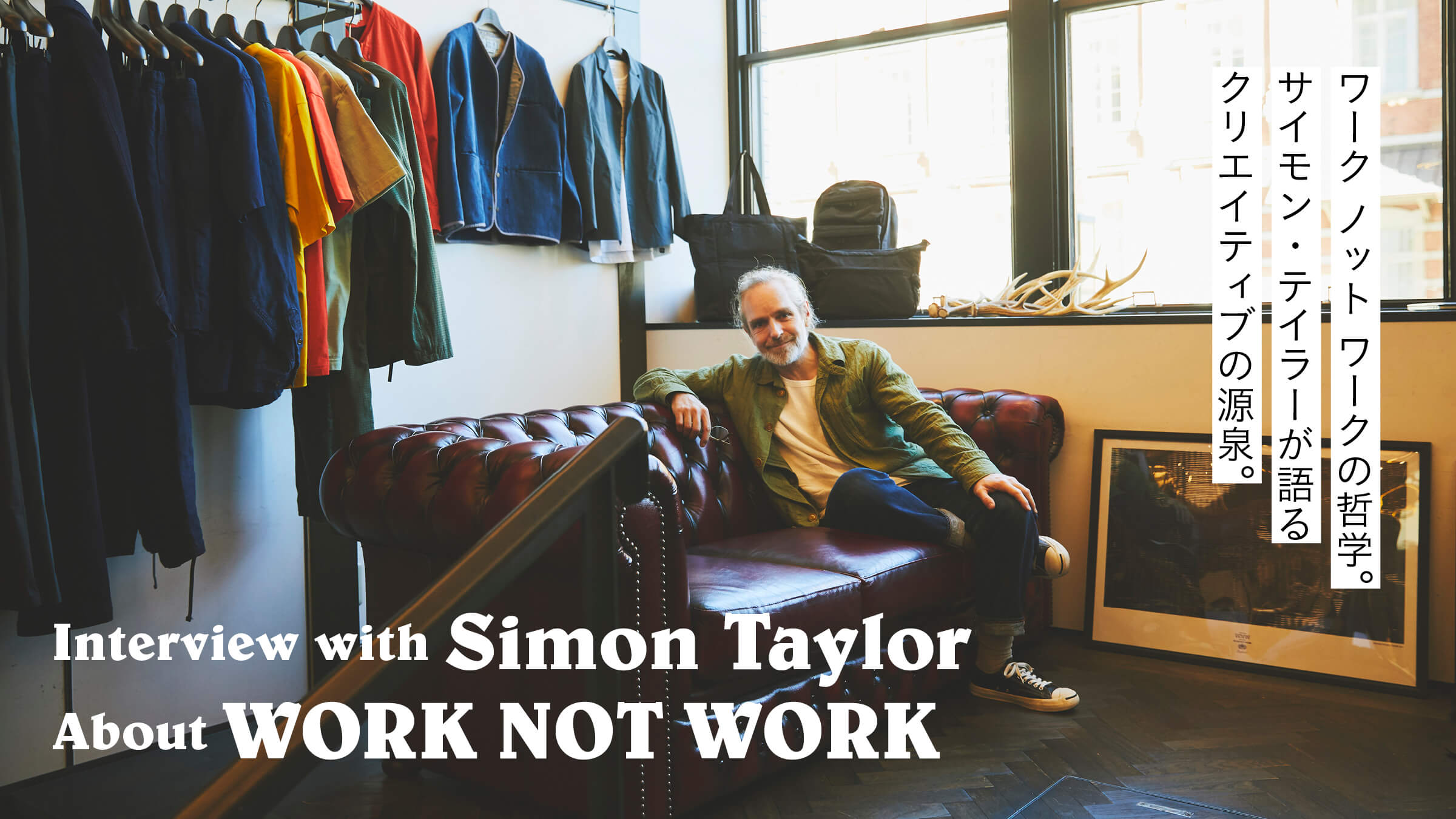

PROFILE

1965年生まれ、イギリス出身。映像作家兼アーティスト。バース芸術大学、ロンドンカレッジ・オブ・プリンティングBA グラフィックアート科卒業。1991年にクリエイティブチーム「TOMATO」を設立し、映像、音楽、ファッション、建築などさまざまな分野で活躍する。日本国内ではソニーのコーポレートアイデンティティ、テレビ朝日のロゴ制作、UAのMV制作などを手がけた。

変化によってさまざまなことを実験できるのはいいこと。

ー 〈ワーク ノット ワーク〉の設立は2012年のことです。サイモンさんがこのプロジェクトに関わることになった経緯を教えてください。

サイモン:いま一緒に仕事をしている日本のチームのメンバーが私のことをずっと調べてくれていたみたいで、声をかけてくれたんです。当時、私は自転車のデザインをしていて、おそらくそのプロジェクトがきっかけで私にオファーをくれたんだと思います。

サイモン:声をかけてもらって、これは非常に特別な機会だと私は感じました。というのも、ユニークな実験ができると思ったからです。だから私はオファーを受けることにしました。

ー サイモンさんは言わずと知れた「トマト」の創立メンバーのひとりですが、このプロジェクトは「トマト」の一員として受けられたのでしょうか? それとも、サイモンさん個人としての仕事なのでしょうか?

サイモン:おもしろい質問ですね。私は「トマト」の創立メンバーではありますが、プロジェクトはそれぞれ独立したものであり、私個人のクリエイティブを強く反映させたものです。それが「トマト」の基本的なアプローチです。「トマト」は集団ですが、メンバーはそれぞれ独立した存在なんです。

ー では、「トマト」では一体どんなことを念頭に置いてクリエイティブをおこなっているのでしょうか?

サイモン:「トマト」をひと言で表すとすれば“対話”です。クライアントと対話して、それぞれの思いを共有し 一緒にコラボレートしてお互いを発展させる。コラボレーションというのは誰かのためにやるのではなく、自分たちはもちろんのこと、相手のことも考えながらするものです。お互いを尊重しながら高め合うようなイメージですね。

ー 映像、グラフィック、音楽、ファッションなど、さまざまなことを手がけてこられましたが、どんなことを意識してクリエイションをしてきたのでしょうか?

サイモン:自由な精神が必要だと私は考えています。頑なになりすぎず、柔軟に考えることでさまざまな事象がコネクトし新しいものが生まれます。

ー 〈ワーク ノット ワーク〉のコンセプトにも「フリーダム・カルチャー=自由な精神」という言葉がありますよね。

サイモン:そうですね。それが創造することの基本にあると考えています。気づけばもうスタートから8年近い年月が経過して、変化したこともたくさんあります。でも、それによってさまざまなことを実験できるのはいいことだと思っています。

ー ファッションにおいてサイモンさんが影響を受けてきたのはどんなことですか?

サイモン:服を着るということは自分自身を表現すること、自分のストーリーを語るようなものだと思っています。私はロンンドンで育ち、街にはモッズ、スキンヘッズ、グラムロッカー、それにパンクスたちがあふれていました。そうした民族性を表すことがファッションなのだと、ロンドンに教えてもらいました。

ー ご自身はどんなファッションを楽しんでいましたか?

サイモン:私はスキンヘッズが好きでしたが、どちらかというとソフトなほうでした。そこにレゲエやスカ、モッズのエッセンスもミックスしてましたね。小さな頃はヒッピーに囲まれて育ったんです。ありがちなことですが、それに対する反抗心もあった。だからこそ、それとは違うことをしようと思ったわけです。

ー 先ほど〈ワーク ノット ワーク〉のオファーを受けた際に「ユニークな実験できると思った」と語られていましたが、実際にこのブランドで表現しようとしているのはどんなことなのでしょうか?

サイモン:イギリスと日本は当たり前ですが異なる文化を持っています。ひと言で言えば、そのふたつを重ねること。それを追求したいと思っていました。私は日本のチームと話し合いながら〈ワーク ノット ワーク〉の服をつくることを意識しています。彼らと密にコミュニケーションを取り、距離を縮める。話し合いの中で生まれてくるアイデアがテーマとなり、そこから服が生まれる。そうしたコンセプトが私たちのクリエイションをサポートしてくれます。

日本のチームと話していると、私のアイデアを必死になって受け入れようとしてくれるのがわかります。だから他のどの国で仕事するよりも話がスムーズです。みんなが同じ方向を向いてベストを探そうとしているんです。そこが日本の魅力だと私は思っています。

ー 壁などは感じないですか?

サイモン:もちろん感じますよ。でもそれを乗り越えようとする意思が大事だし、〈ワーク ノット ワーク〉のチームからはそれを強く感じるんです。