現代の廉価な家具との違い。

そもそも、モノとして〈ジョージ・ナカシマ〉の家具の良さはどこにあるのか。三者三様の魅力語りがあるのは承知で、実際に愛用されている水澗さんの言葉を借りよう。

「今、都内のコンクリートのマンションに住んでいます。自分は、もともと田舎育ちで自然が好きなんですが、その無機質な空間の中に〈ジョージ・ナカシマ〉の無垢材の家具が入ってくると、なにか自然や植物のような感覚で家具と触れ合えるんです。それはすごく気持ちいいですね」(水澗)

家具から滲み出る自然。と同時に、木をダイナミックに使っているからこそ、どことなく緊張感を讃えるのが〈ジョージ・ナカシマ〉の家具でもある。しかしひとたび椅子に座ると、そのあたりの良さや背筋が自然と伸びる気持ちよさを感じることができる。それは、デザイナーらしい服部さんの着眼点からもうかがえる。

「実際椅子に腰掛けてみると、やっぱり素晴らしいんですよね。ナカシマさんの書かれた文章のなかに、椅子は体を癒すためのものだという一文があるんですが、それは椅子の機能として絶対的に必要なもので、例えば手や首、足を出す穴を作るとか服を作るときの絶対的な制約と通ずる部分なのかなと思います。それに、単なるデザインとかかっこいいではなくて、ちゃんと体を癒すためのものとして考えていらっしゃったのもいいですよね」(服部)

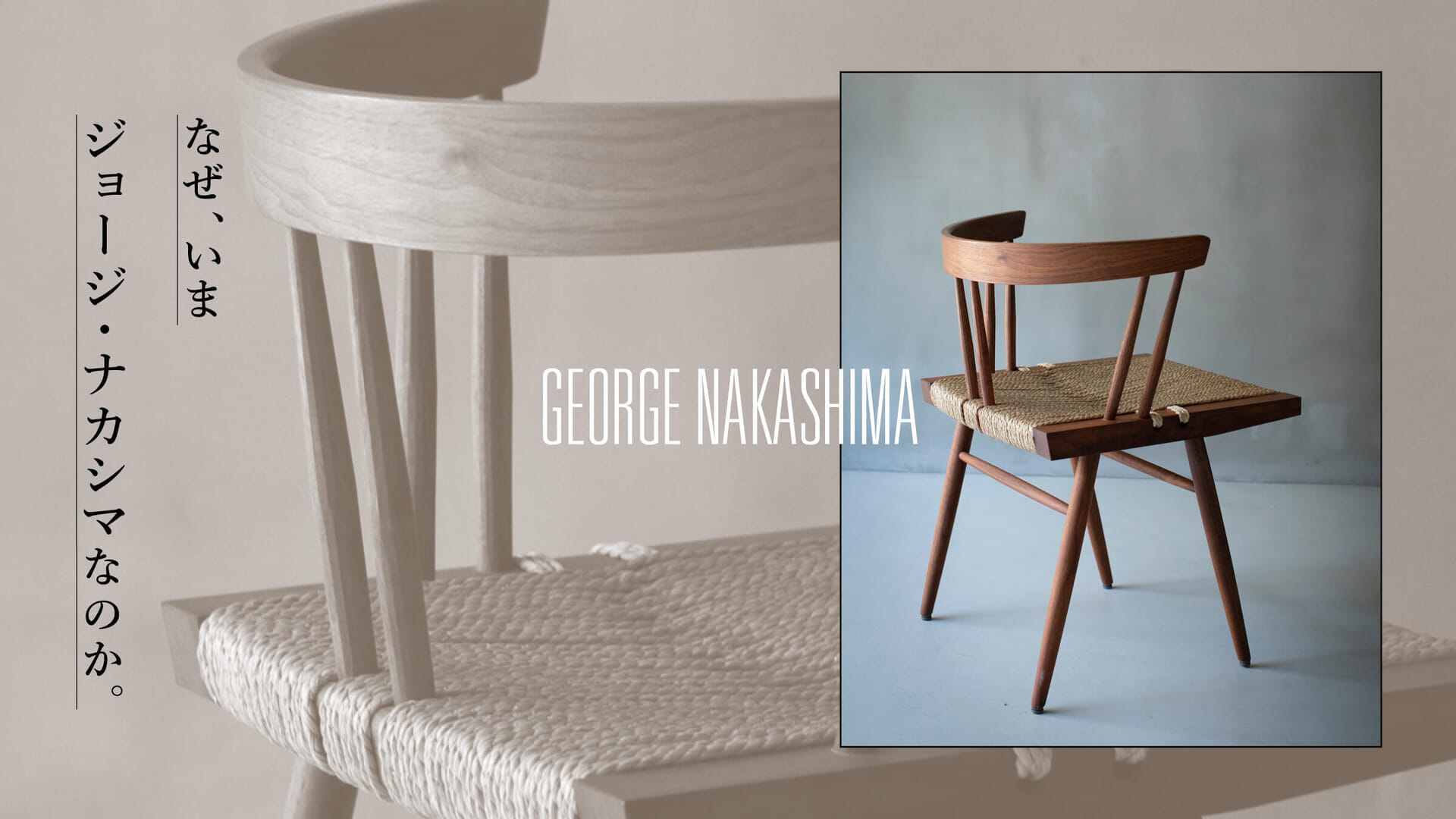

ミルクハウステーブル 〈ジョージ・ナカシマ〉初期、1944年頃のデザイン。ミルクハウスとは、レイモンドの農場に間借りしていた時の小屋の名前に由来している。今回の企画展のために、少し小ぶりな仕様で製作された。

コノイドラウンジ(ローズウッドモデル) 珍しい二本足のチェアは、1980年頃にデザインされたもので、貴重なローズウッド材で製作する。ナカシマが手がけた、ニューヨークのメトロポリタン美術館内の日本ギャラリーの休憩室にもこの型が収められている。

現代の廉価な家具の天板はベニアのような薄い一枚板を使うので、引っ掻き傷などができると修復ができない。かたやヴィンテージものは、2〜3センチの厚みをとっていて、メンテナンスをすれば元に戻せる、なんていう話もある。

「自然にできる傷やくぼみは、家具としての味わいを深めるとナカシマさんもおっしゃってますけど、なるほどその通りだなと。〈ジョージ・ナカシマ〉の家具は無垢材で、テーブルの場合は傷が目立って10年後くらいにどうしても気になるようだったら、天板を削ることで、また無垢の新品のときのような表情に戻せます。だから、必要以上に高価なものとして扱われるべきではなく、普段使いすることにこそ魅力があります。長く使っていると、木目に味が出てきたり、い草がうまく経年変化したりとか、家具と一緒に成長していく感じがします」(水澗)

ナカシマペーパーナイフ(黒檀) 硬くて光沢のある黒檀を初めて素材として採用。

コロコロと家具を買い換えるのではなく、素晴らしい家具を長く愛用する。そして、下の世代へ伝承する。〈ジョージ・ナカシマ〉の家具は、そんなロングライフな使い方にもぴったりだし、自然を愛したナカシマの心は、そんな使い方にも息づいている。