—山谷さんは、自分が写真をはじめたきっかけが名越さんだったとおっしゃっていましたよね。

山谷 :はい。名越さんとは、僕が写真を始める前、まだバンドをやっていた頃に出会ってるから、僕が人生で初めて出会った写真家ということになるんです。

名越 :そうそう、パンクをちょっとひねったようなバンドやったね。一緒に、なんかコンテストに参加したんやったっけ?

山谷 :ビームスが主催していたイベントで、原宿のへんちくりんな格好したやつら全員集まれ!みたいな内容でした。そこで名越さんが撮ってて。

名越 :そのイベントを取り仕切ってる人がたまたま知り合いで、その人に「暴走族とか変わった人連れてきてよ、名越くん」とか言われて。それで、どうしようかなと思ったときに「あ、ジョージくんいるわ」って、友達に声をかけたんですよ。

山谷 :それが、自分と一緒にバンドやってたヤツで。

名越 :そしたらコンテストで、そのジョージくんが1位を獲っちゃってね。「名越くん、俺たちのバンドのこと撮ってよ」って話になって、じゃあ、やりましょうって。

山谷 :その頃、名越さんは初めての写真集『Excuse Me』を出したばっかりでしたよね。「こんなん撮ってるんだわ〜」って、茶色い紙袋から写真集を出して見せてきて。それを竹下通りのロッテリアで見た記憶がありますよ。そのあとに自分も写真を始めて、いろいろと勉強していた頃に、自分の好みというか、やっぱり一番初めに出会った写真家のスタイルが自分にはしっくりきたというか。

名越 :ハハハ、そうなんですかねえ。

山谷 :でも、僕と名越さんの間には大きなジェネレーションの違いがあるなって、いつも思ってますよ。そもそも今回の写真集だって、名越さんがライターの人(共著者の藤野眞功)と組んでやりたいって思ったことがきっかけなんですよね? あるいは、編集の人がこういうのやったらどうだって、撮影する場所を見つけてきたりもするじゃないですか。

名越 :自分は『BURST』っていう雑誌のルポルタージュのページで、写真を載せてもらったのがキャリアの一番最初で。「写真」と「文章」がひとつのセットってことは当たり前だったし、そういうところでずっと撮影していたからね。もちろん現場には一人で行ったりしてましたけど。

山谷 :雑誌でルポルタージュみたいな感覚、僕より下の世代には本当にないですよ。僕は田舎のTSUTAYAで、その『BURST』に初めて載った名越さんの写真を見ていた人ですから。その頃は写真をやってなかったけど、写ってるものがまず強くて、面白かった。写真がどうとか関係なく、ずっと脳裏に残ってたんですよ。

名越 :ピスケン(『BURST』の元編集長、曽根賢)さんって当時の編集長に、ポジフィルムを40本くらいいきなり渡されてね。「これでなんかおもろいもの撮ってこいや」って、そういう時代でしたね。その頃、アメリカのスクワッターとか撮影していたから、それを見せに行ったんだと思うな。家もなかったから、1週間くらいピスケンさんの家に泊めてもらったりしてね。売り込みに来たカメラマンを家に泊めてくれるって、今時なかなかないスタイルやね。だから、自分は編集者に育てられたってところが一番大きいかもね。

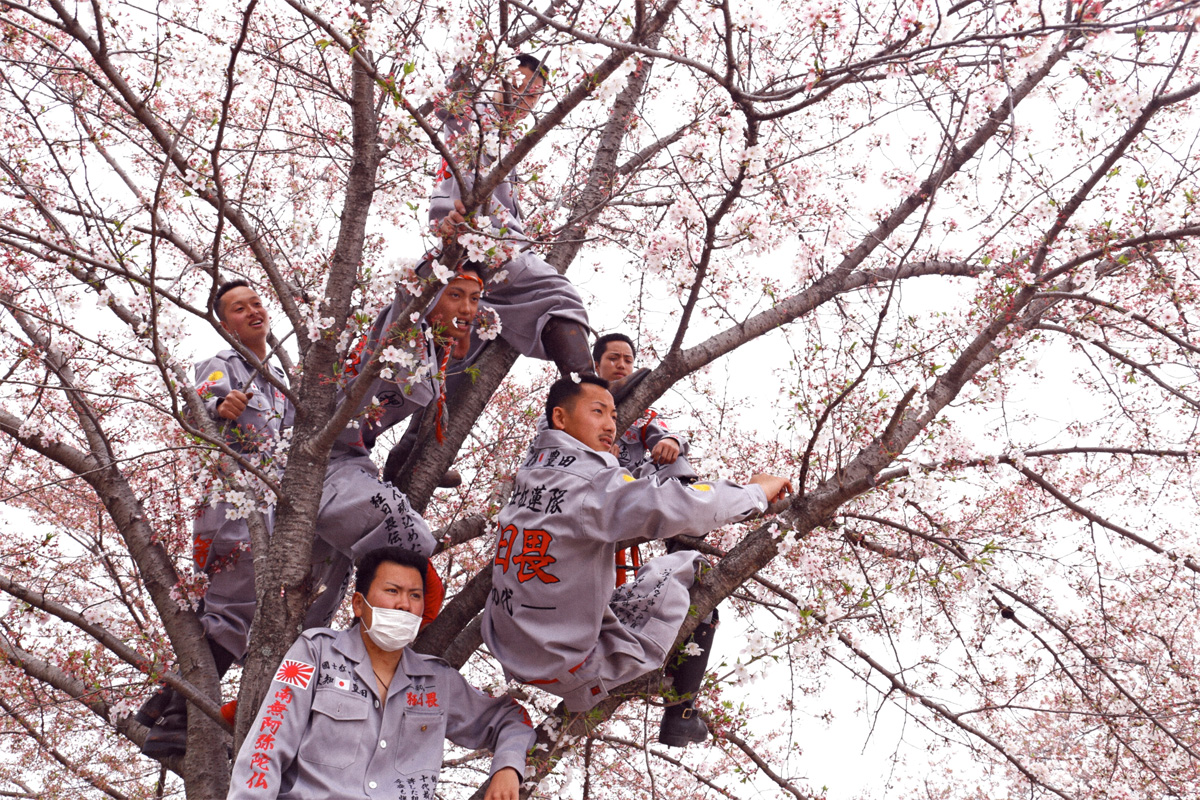

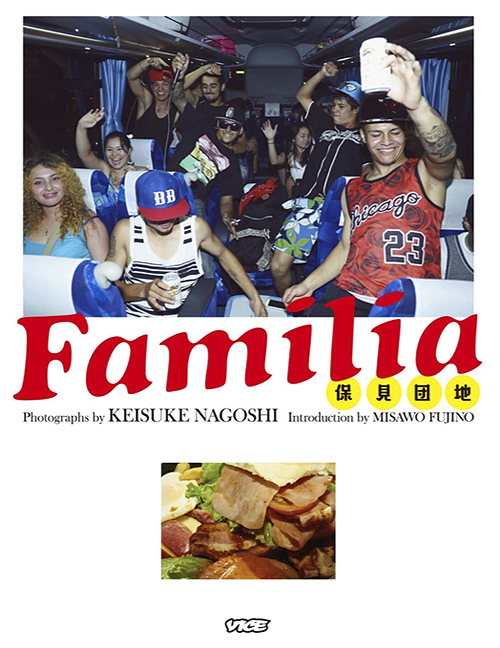

写真集『Familia』より(カラー写真は以下全て同様)

—今回の写真集が出る以前には、名越さん自身が人気テレビ番組に出演されたりしていたこともあって、名越啓介の写真=「クレイジー枠」みたいな認知のされ方がひとつあったように思います。でも、『Familia』に写っているのは、そういった「クレイジー」なブラジル人の姿ではなく、ただただゆっくりと続く、日本の団地の日常ですよね。

名越 :今回の被写体っていうのは、団地に住んでる何者でもない人たちだったから、ある意味難しかったんですよ。例えば、どこかの国のギャングとかなら、ある程度被写体をコントロールしたり、ある状況を狙っていけば撮れる。でも、団地には何もないから、劇的にならない。今回は一切(状況を)作り込んでないし、(被写体を)動かしてもないから。そういう視点でやりたかったっていうのもあったんですよ。

—海外で生活しながら撮影していても、寂しいと感じることはなかったんですか。

名越 :2、3ヶ月生活するっていっても、結局、最後は日本に帰りますからね。ただ、今回の場合はその帰る場所が団地で、帰る場所に被写体が住んでましたから。そういうことは初めてかもしれない。本当にただの日常を撮るっていうかね。はじめは、借りた部屋をスタジオみたいにして、そこで団地のブラジル人相手に商売してやろうと思ってたんですよ。一緒に酒飲んだりして「俺も撮ってよ~」みたいな、そういう関係性っていうかね。でも、それも難しかった(笑)。

山谷 :やっぱり、寂しいわけじゃないですか? 今回は自分一人で鬱屈としてる時間が、きっとすごく多かったと思うんですけど、その分、写真集の中にランドスケープの写真がすごく増えたんだろうなっていう印象があります。感情の部分というか。あれって、名越さんの中では新しい要素ですよね?

名越 :意外とその風景の写真がいいって言ってくれる人もいるんですよ。でも、とにかく暇は暇でしたよ。やることが一切なかったから。保見団地って、何にもないですもん。写真集を見ると、パーティしたり、すごく盛り上がってるように見えるじゃないですか。でも普段、何もないからね。まあ、どんなもんでもそうかもしれないですけど。

—写真集の中で藤野さんは「名越が撮影したのは『これからの“自由”の芽衣』ではなく、『失われゆく“自由”の一瞬』だった」と書いてますね。

名越 :閉塞感の中にある自由って、撮っててすごく面白い部分だったんですけど、今はもうないですよ。最初の頃は、みんな暇で、自分も暇だから毎晩のように会っていたし、そういうところから関係性を築いていって、彼らの親と仲良くなったり、家族と知り合っていって、っていうのがあったんですけど。

—山谷さんの処女作である『Tsugi no yoru e』は、あるコミュニティに属しながら撮影をするという部分 では、名越さんのスタイルに強く影響を受けている一冊だったと思います。

山谷 :もちろん写真の歴史で言えばもっといっぱいいると思いますけど、そういう古典的な当然のスタイルって、「その時」にやらないとダメだと思うんですよ。そこで自分なりに、写真史との距離を認識するというか。だから、ファーストアルバムはそれでいいんですよ。ビートルズだって、ファーストアルバムは半分以上がカバーだったわけですから(笑)。ちゃんとその時の自分の感情を、そこにいたんだっていうことを残すべきだと思ったから。初期衝動のようなものです。

名越 :オリジナリティもあるしね。

山谷 :でも日本の場合は、70年代に始まったカルチャーにわりとダイレクトに触れることができたから、自分が10代でそういうシーンに行くと、もう先輩がいるわけですよ。面白いと思って行ったところに、縦社会が存在している。こんなはずじゃなかった、みたいな。

名越 :いつのまにか型にはまっていってしまうよねえ。団地の中にも、型にはまってるようではまってない人はたくさんいたんだけど、やっぱり外に出るといろんなものに影響されて、どんどん型にはまっちゃったんだよね。もしかすると、自分もそうなのかもしれないけど。

山谷 :だから僕の場合は、名越さんっていう強い存在もいるし、面白いところへ行って面白い写真を撮るよりは、もっと自分の個人的な目線で撮ろうって思うようになって。僕の写真は、別に被写体の顔もちゃんと写ってるわけじゃないし、誰かが誰かであるべきでもないっていうような意識だから、それが自分の写真とは違うところだって常々思ってます。僕がスクワットへ行っても、多分これは3、4番手だなっていう感じであるんですよ。今っていう時代の中でやるべきことは何かって考えたときに、そこはもう任せよう、みたいな。名越さんがやってくれてるし、僕はそれを見たいし。

名越 :今回、保見団地に住んでみて面白かったのは、やっぱり団地に住んでるブラジル人たちの中にも、日本とブラジル、そのどちらにもアイデンティティが帰属できないやつがいるんですよ。もともとは出稼ぎで日本に来たのに、日本での生活に馴染めないし、ブラジルに帰っても生活しづらい。でも、団地の中だけなら生活できる、みたいな。

山谷 :それにしても多いですよね、そういう写真集。もっと単純に、外出ようよって言いたいです。

名越 :知ってる人を撮ったって、しゃーないやんって思うよね。知らない人と出会うから面白いわけで。私的で暗いものが悪いってわけではないんやけど。

—例えば、ひとつの側面として、若い人たちが使い捨てカメラで撮影するような、90年代のリバイバル的な潮流がありますよね。そういうところからInstagramで「いいね!」を多く獲得する彼らにとっては、それがもう自ら「写真家」と名乗る理由にもなりうる。

山谷 :それがすごく今っぽいですよね。でも、それはやっぱり受け身の焼き回し感があるじゃないですか。今はすべて音楽もそうだし、つい20年ほど前に流行ったようなことばかり。や、いいんですよ?それが面 白ければ。でもその焼き回しに新しさが見えない。綺麗にまとめてカッコつけて終わり。カッコイイものなんてセンスあれば誰でもできますよ。そんなことは僕はもうやりたくないっていうのが正直なところというか。

名越 :だから今回みたいな写真集が、もうちょっと増えてもいいような気がするんやけどね。自分が知らないところに突っ込んでいって、彼らを知るっていうか。全部が全部、自分のことだけじゃなくてね。

山谷 :知った気になってる人ばっかりなんでしょうね。保見団地だって、もしかしたら団地マニアの人たちはもうその存在を知ってるかもしれないし、ネットでちょっと検索すればたくさん情報が出てくるかもしれない。それを見て、みんな自分の知識として知ったような気でいて、それに満足しているのが今の時代だと思うんですけど、本来、写真家ってそういうことじゃないですから。どんなにたいへんでも、僕らがこういうものをつくっていかないと、いつの間にかなくなってしまいますよね。

名越 :ハハハ、嬉しいですねえ。自分もね、「アートだ!」とか言って、あれを抽象的に撮ったりすればもう少し売れたりするのかな? 実際にブルーファイアーの麓にある労働者の小屋に行ったら、セバスチャン・サルガドのサインがありましたからね。もうすでにマーキングされてましたよ(笑)。先輩、すごいなあと思いましたね。それで労働者にも「お前、サルガドって知ってるか?」なんて言われちゃって。彼はモノクロで撮るでしょう。それで結局、ブルーファイアーには行かなかったんじゃないかなあ。

山谷 :え、行かなかったんですか?

名越 :ブルーファイアーってフィルムじゃ撮れないんですよ。あたり一面は真っ暗だし、フラッシュを焚いて撮ってもおかしなことになるから。デジタルで、ものすごく高感度で撮影しないと、派手に写らない。だから、自分はキヤノンに機材を借りて行ったんで、ちょうどよかったんですね。

—その前作の『BLUE FIRE』も、今回の『Famillia』も、どちらの写真集もアートディレクションは町口景さんが担当されていますね。今、山谷さんがおっしゃったことも、客観的に写真集を構成するという役割においては、名越さんにとって町口さんの存在は大きいのではないでしょうか。

山谷 :そう、それがすごく羨ましい存在です。本当にそう思いますよ。

—お話を聞いていても、編集者しかり、デザイナーしかり、名越さんの周りには常に自分の写真を客観的に見てものを言ってくれる人がいますよね。

名越 :たしかに、景さんの写真のセレクトっていうのは大きいかもしれませんね。今回の写真集で言えば、『SMOKEY MOUNTAIN』や『BLUE FIRE』のときみたいに、わかりやすいオチがないんですよ。本当にただの日本の団地の日常なんでね、デザインは難しかったと思いますよ。

—例えば、先ほど山谷さんが印象的だとおっしゃっていたランドスケープもそうですが、写真集の中にはご飯の写真が要所で入ってくるのが目につきます。表紙も、帯の下には肉の写真が隠されていて。

名越 :ハハハ、それもやっぱり自分では気づいてないんですよ。藤野さんと景さんのおかげでね。もちろん撮影してたのは自分なんでわかってるんですけど、まさか写真集に入るとは思っていませんでしたから(笑)。たしかに、保見団地のみんな、「飯うまい!」って言ってるんですよ。ことあるごとに「肉食いてえ、肉食いてえ」って。やっぱりあの辺の料理屋で食べる肉、うまいんですよ。

山谷 :今の話を聞いていても、僕はまさにそういうところに限界を感じているんです。これまでは、自分で撮って、自分でレイアウトして、自分で印刷やって、っていうやり方。そのほうが自分の言いたいことはすんなりまとめられるし、最終的にお金もきちんと自分の懐に入るし、そう考えたら、別にそれで良かったんですけど、もうひとつ広い世界に届けたいって思ったら、自分の中だけじゃなくて、誰かにレイアウトしてもらうことってすごく大事ですよね。あるいは、誰かにディストリビュートしてもらうとか。そういうことの必要性を、今すごく強く感じています。

名越 :あとはやっぱり、写真家には編集者なんですよ。『SMOKEY MOUNTAIN』のときも、自分は1月1日にゴミ山で撮影してるわけだけど、そのときにチャーリー(故・林文浩:編集者)さんからメールが送られてくるんです。何かなと思って開いてみると、『荒地』っていうタイトルの、すごく有名なイギリスの詩(イギリスの詩人、T・S・エリオットの代表的な長編詩。映画『地獄の黙示録』の元ネタにもなっている)なんですよね。そこに「がんばれ」って添えて書いてあって、それが撮影しているときにすごくヒントになったりする。まあ、(チャーリーさんは)もう死んでもうたけど。

山谷 :この写真集、2,980円っていうのもいいですよね。写真をアートにしたくないというか、シャッと届けたいというか、そういう心意気を感じますよね。本当にそういうことって、大事じゃないですか。今って雑誌の力が弱くなった一方で、写真家にとってはギャラリーが強くなってきてますよね。そこに対して、名越さんは写真家として一人で勝負しようっていう気持ちが、値段ひとつ取っても伝わってくるんです。

名越 :いいこと言ってくれますねえ。

山谷 :この写真集を売るための取材ですから(笑)。でも本当に名越さんのやってることって面白いから。あとは、名越さんから金の匂いがしないから、いいんですよね。

—『Famillia』の中では、金の話しかしてませんよ?

山谷 :金の匂いのするやつは、金の話をしないんですよ。

名越 :どうなんでしょうね? 金持ったことないからわかれへんわ、ハハハ。