児島の職人技と〈マジックナンバー〉の未来。

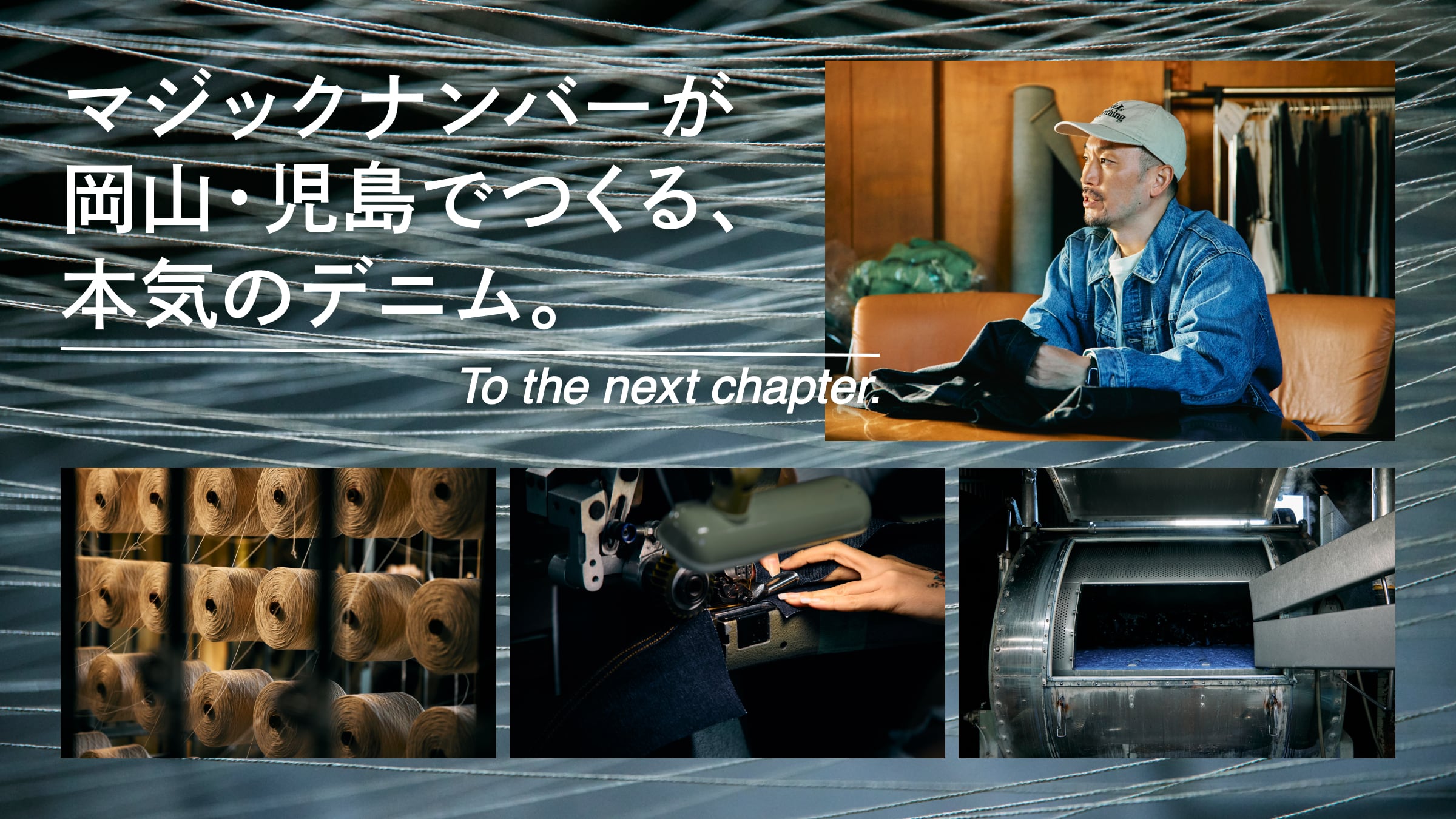

〈マジックナンバー〉の細部までこだわったデニム。そのリクエストを実現できたのも、児島のデニム職人たちがいるからこそ。

縫製を担当したのは、インポートブランドからも数多くの依頼を受ける工場。ベテランのソーイングオペレーターたちが、培った技と古くからある希少なミシンを扱い、厚いデニム生地を黙々と縫っていきます。巻き縫いのミシンは特に古くて、30年選手。ほかの地方で、このミシンにお目にかかることはそう多くありません。

縫いの工程は、いまは自動でもできるそう。けれど、児島のデニムを見続けてきた梅津さんは「穿き続けることで生まれるアタリはまさに本物。生地の色落ちと調和して、表情豊かな自分だけの一着に育ちます。」 と言います。人の手によってつくられるからこそ現れる微妙な誤差が、玄人好みの独特な風合いを生み出します。

何回ものテストを繰り返した洗いや染色の工程は、年間で何十万着ものアイテムを手がける老舗の工場が担当。カットソーであれば200着を一気に洗える巨大な釜がいくつも完備され、四六時中フル稼働。濡れた衣類はとにかく重いから、想像以上に力仕事。

縫製と同じく、アジア諸国であってもデニムの製品はつくれるし、現につくられています。ただ、ことヴィンテージの風合いを出すとなれば、見識やセンスが必要になってくる。古着の文化がない国では、それが難しい。

一方で児島の工場は服好きたちが集まるため、ヴィンテージの微妙な風合いの感覚を待ち合わせているから、長年履いていたかのようや風合いを表現できるのです。

これらのことからわかるように、児島でつくられるデニムは、その工程のほとんどが手仕事で、温もりがある。工芸品とも言い換えられます。

児島でデニムをつくることは、決して簡単ではありません。なんのツテもなく訪ねたとしても、いい生地は見つからないし、適した工場を見つけるのは至難の技。〈マジックナンバー〉がここまでこだわったデニムづくりをできるのも、かつて梅津さんが、児島に本社を構えるOEMメーカーで働いてきたからこそ。

最後に、梅津さんが語ってくれたのはブランドの目的地。

「いまは30代から40代のお客様が多いですけど、10代、20代の子も背伸びして買いたくなるようなブランドになれたらと思います。それと長く着られる服、古着になってもかっこいいモノづくりを、というのは考えています。買ってから2、3年経って、気分が盛り返したときに、また着られるような縫製だったり加工をしていきたいなと。〈マジックナンバー〉がこらから向かおうとしてるのは、日本版〈ステューシー〉のような存在になることです。ショーン・ステューシーはシェイパーで、その背景を活かしながら服をデザインしていました。一方で、日本にはサーフィンが背景にあるファッションブランドは、限りなく少ない。今後は、ぼくらのバックボーンをベースにオリジナルのフィルターを通して、国内外に発信できるブランドに成長していけたら嬉しいですね」

2008 年に設立。海上がり、包み込まれる様な柔らかいタッチのファブリック、ストレスを感じさせないカットやリラックスできるフィッテイング。〈マジックナンバー〉のフィルターを通したブランドフィロソフィーを元に、〈マジックナンバー〉にしか出せない魅力を発信し続ける。