スペシャルティコーヒーが浸透し、従来のコーヒーの概念はすっかり変わり多種多様な味わいを楽しめるようになりました。それに伴い、個性的なカフェや腕のあるバリスタ、ひいては焙煎所にまで注目が集まり、コーヒーシーンは年々盛り上がりを見せています。

今回スポットライトを当てるのは、コーヒー機器をメンテナンスするテクニシャンという存在。エスプレッソマシンやグラインダーから焙煎機までの正規代理店でありながら、それらのメンテナンスも手掛ける「R&D ESPRESSO LAB」で代表を務める本田心さんは、昨今のコーヒーシーンの広がりにひと役買ったと言っても過言ではありません。紆余曲折してたどり着いた現在までの半生を聞きつつ、コーヒーの魅力を語ってもらいました。

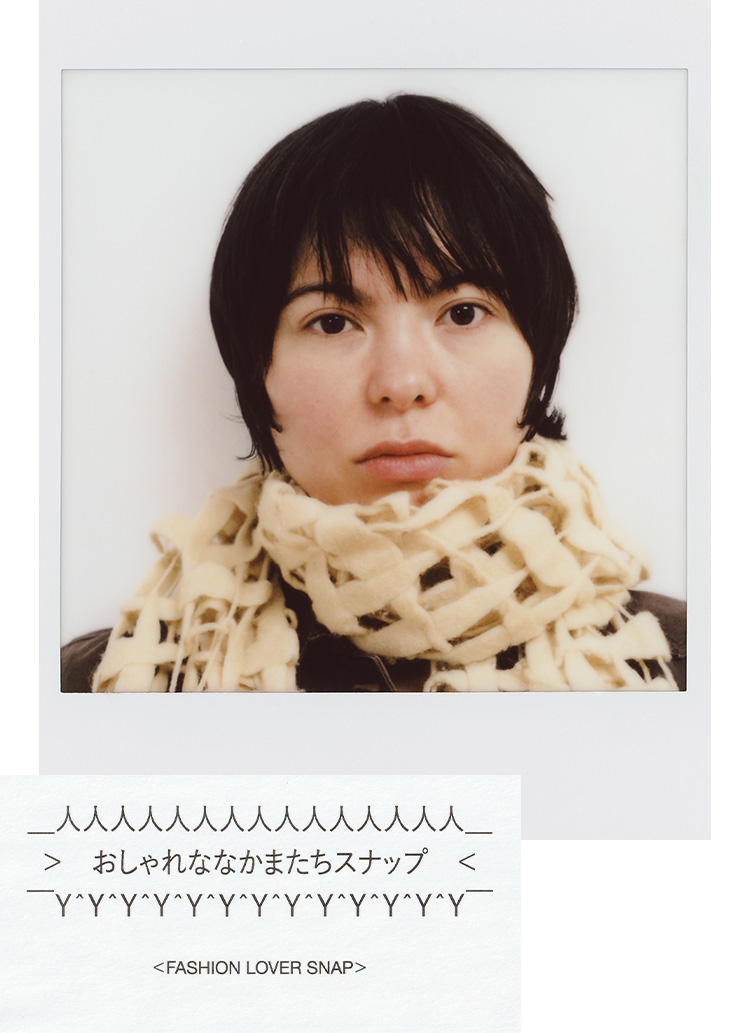

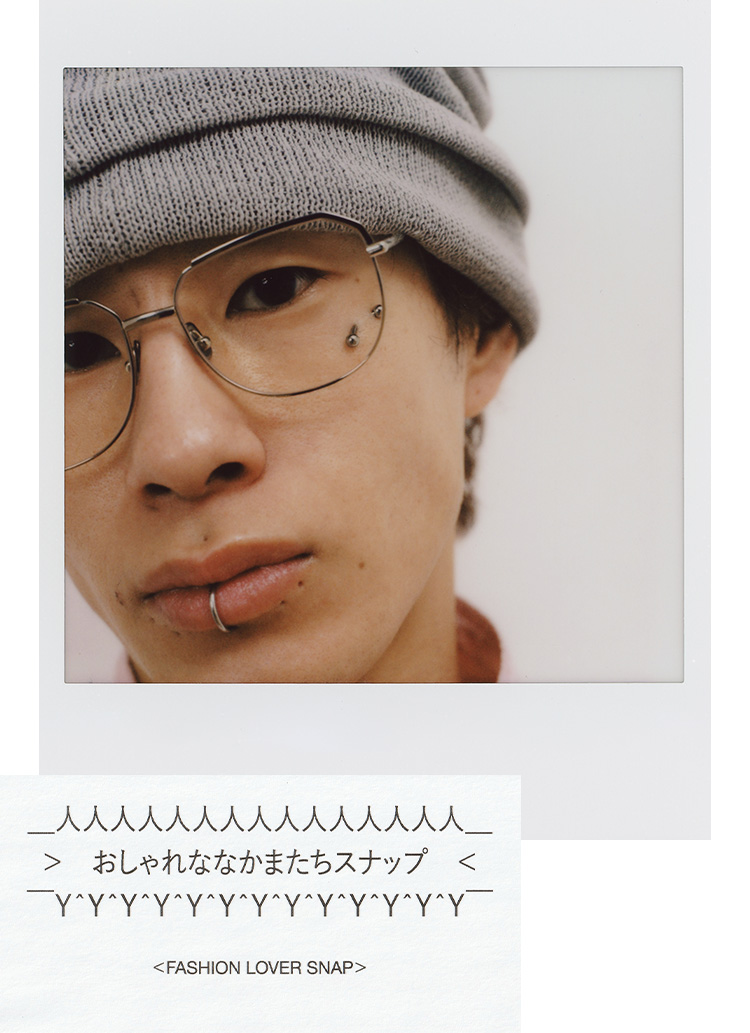

PROFILE

島根県出身。大学卒業後、大手コーヒー機器メーカーでマシンのテクニカルを学び、その後は別のコーヒー代理店で営業を経験。マシン修理を主体としながら海外コーヒー機器メーカーの代理店を担うR&D ESPRESSO LABを立ち上げ、大阪と東京に拠点を構える。

Photo_Masaya Kato

Text_Shogo Komatsu

コーヒーシーンを支える、縁の下の力持ち。

「R&D ESPRESSO LAB」代表の本田心さん

―店舗から家庭で使えるものまで、幅広いコーヒー機器を取り扱っている「R&D ESPRESSO LAB」を運営されていて、コーヒーマシンの修理屋、いわゆるテクニシャンである本田さん。まず、コーヒー業界に入った経緯を教えていただきたいのですが、そもそもコーヒーにハマったきっかけはなんですか?

本田:もともと音楽のプロを目指して専門学校に通っていましたが、その道の厳しさを痛感しちゃって。この先どうしようか、四国でお遍路回りをしながら悩んでいたら、その途中にある山でインスタントコーヒーをいただいて、すごくおいしかったんですよ。それなら、巷でよく聞くスターバックスは、もっとおいしいのか? と思って飲んでみたら、やっぱりおいしかった。それからコーヒーにハマって、近所のコーヒー豆屋で教えてもらいながら、自分で豆を挽いてハンドドリップで淹れるようになりました。

ーコーヒー業界へ進もうと思った明確な出来事はあるんですか?

本田:専門学校を卒業してから大学に入学しまして、在学中に行ったオーストラリアのコーヒー文化が衝撃的でした。オセアニアって、スタバとかの大手チェーン店が進出しにくいくらい、街にコーヒーショップが浸透しているんですよ。朝は行きつけのお店に立ち寄って、コーヒーを持って仕事に行く。そんなゆとりのある生活を送っていて、日本はなんてせかせかした暮らしをしているんだろうって、学生ながらに感じたわけですよ。こんな文化が日本にあったらいいのにな、と思ってコーヒー業界に進むことを決めました。

―それで大学卒業後はコーヒーショップに就職を?

本田:それも憧れましたけど、経営学部を専攻していたこともあって、コーヒーを超えたお店の提案をしたいと思い、大手コーヒー機器メーカーに就職しました。最初の配属はテクニカル。コーヒーマシンの修理を担当しました。

―そこで現在のテクニシャンにつながるんですね。実際にメンテナンスでお店を回ってみて、いかがでしたか?

本田:技術は身に付きましたが、テクニカルの業務は、もちろん修理をするけど、クレーム処理が本質なんですよ。ホテルやレストランのフルオートマシンが壊れた、とお客さんは怒っていて。ひとを喜ばせる仕事ではなく、怒りを沈める仕事にやりがいを感じなくなっちゃいました。コーヒーが大好きで就職したのに、クレーム処理を淡々とこなす毎日を繰り返していたら、コーヒーを飲まなくなっちゃったことに気づいて。学べることは学んだので、3年で退職しました。

―その後はどうされたんですか?

本田:スペシャルティコーヒーに力を入れている会社に営業として転職しました。そこで学んだのは、コーヒーの正解を求めてお店を巡っていた学生の頃、バリスタやオーナーに話を聞いていたような自然な会話ができれば、モノが売れるということ。売るというより、こんなのがいいんじゃないですか、といった問題解決や提案です。そして、仕事をするなかで焙煎士と関わる機会が増えて、話してみるとすごく楽しそうにいきいきと生活していました。そんなひとたちと触れ合いながらいろいろ考えた結果、ワーホリでオーストラリアへ行くことに。自分が魅了されたコーヒー先進国でやりたいことを見つければ、自分らしい生活が送れると思ったんです。でも、コロナ禍になり、オーストラリアへ行けなくなってしまいました。

―夢が絶たれてしまったと。

本田:絶望しましたよ。でも、もっとコーヒーを追求したいし、片っ端からやりたいことをやるしかないと思っていたので、まずはフリーのテクニシャンとして収入を確保しながら、焙煎をして自分のロースティングブランドを作ることに。難易度の高いQグレーダー(CQI認定 Qアラビカグレーダー、コーヒー鑑定士の国際資格)を取得したあと、当時最先端だったこの焙煎機〈アイリオ(Aillio)〉を個人輸入して、焙煎士としてスタートしました。

〈アイリオ〉の焙煎機を操作する本田さん

―念願叶ったわけですね。ロースティングブランドを立ち上げてみて、いかがでしたか?

本田:ブランドのロゴまで決めて動き出そうとしていたところ、ぼくがQグレーダーを持っているのを知っている周りのひとたちが豆を卸してほしいと言ってくれて、一般販売する前に何十キロとコーヒーショップへ卸すようになったんですよ。焙煎士としてありがたいことです。それと同時に増えたのが、この焙煎機の買い方の問い合わせ。代わりに輸入して買ってほしいと。一度に60台も代理で注文したこともありました。構造を見てみたら、ぼくでも修理ができることもあって、結果的に「R&D ESPRESSO LAB」も正規代理店のひとつとなり、年間200台ほど販売しています。

プロのスペックを家庭でも。

―ただ単純に考えれば、200も焙煎所が増えている状況ですね。なぜ、そんなに〈アイリオ〉は注目されていたんですか?

本田:1キロ焼けるガスの焙煎機で最低150万円もしていたのに、〈アイリオ〉は約40万円で買える。しかもガス設備は不要で、電源だけあれば使える電気式マシンだから、マイクロロースターが使いやすいんです。

―低価格で手軽に焙煎できるようになったんですね。それは革新的だったと思います。

本田:テクニカルの仕事をしている時、いろんなお店の新規開店で焙煎機の設置業務もやっていましたが、閉店のマシン撤去の仕事もあって、オーナーは悲しそうに「マシンが大きかったね」って言うんです。なぜそれを選んだのか聞けば、メーカーの営業がこれがいいと言った、と。でも、それはお店のやりたいこととミスマッチなセレクトでした。日本のコーヒーショップは、ミニマムなマシンでいいんです。

―そういったミニマムな焙煎機のおかげもあってか、いまではさまざまなロースティングブランドを見かけるようになりました。

本田:じつは、ここまで焙煎をしたがるのは日本だけなんですよ。海外では、難しくてつまらない作業と認識されているみたいで(笑)。スペシャルティコーヒーの流行でロースターありきのブランドが増えて、それがかっこいいとされていますけど、専門性が高くて、あまりやっているひとが多くない仕事。でも、考えてみたら、日本はもともと喫茶文化があって、自家焙煎している喫茶店が多かった。自家焙煎っておいしそうじゃないですか。だから、自家焙煎になじみがあるんでしょうね。

―ほかに、海外と日本のコーヒーシーンで違いはありますか?

本田:日本はハンドドリップが浸透しているけど、世界的に見ると珍しいことですよ。海外はエスプレッソが主流。海外のハンドドリップはスペシャルな1杯として、2000円以上しちゃいます。

―それを1000円以下で飲めるのはありがたい環境なんですね。

本田:スペシャルティコーヒーは嗜好品と言われていますが、そんな大それた飲み物じゃなくて、おいしい普通のコーヒーだと思うんです。お米やフルーツが産地で分かれているのと同じかと。農園がきちんと加工するようになって、コーヒー豆が本来持っているキャラクターが立ったコーヒーが飲めるようになっただけだと思っています。

―これから日本のカフェシーンはどうなっていくと思いますか?

本田:いまのカフェシーンは、ぼくがコーヒーに興味を持ったころに思い描いていたお店が増えてきました。いまは生豆が手に入りやすくなって、小型の焙煎機も普及して、いろんな場所でいろんなコーヒー豆を買えるようになりましたよね。これからもっと増えていくだろうし、大きくなっていく焙煎所も必ずある。小型の焙煎機を使えば、小さな焙煎所でも高級な豆を焼けるようになりますし。消費者にも届きやすくなって、いろんなコーヒーを飲める機会が増えていくと思います。

―コーヒー機器も進化していて、家庭で飲めるクオリティが上がっているように感じます。「R&D ESPRESSO LAB」で取り扱っている、プロユースのグラインダーを展開する〈オプションO(OPTION- O)〉にも、家庭で使えるミニマルなグラインダーがありますよね。

〈オプション O〉のグラインダー

本田:グラインダーは、ここ数年で一気に進化してレベルが上がりました。コロナ禍で家庭需要が増え、プロユースが家庭用に波及していった経緯があります。エスプレッソの細かい粉を挽くには高い精度が必要で、専用のグラインダーが必要でした。でも、「ラゴム ピー64 / マイゼン 64mm オムニ」の挽き目は、エスプレッソからハンドドリップにまで対応するんです。いままでは、両方やろうとするとすごく中途半端なクオリティになっていましたが、これならお店でも使えます。

―プロユースのものを家庭で使えたら、家で飲むコーヒーの味が格上げしますね。

本田:使う機器は、個人的になんでもいいと思うんですけど、いい機器は明らか違います。本来持っている味がしっかりと出るので、確実においしいコーヒーを淹れられるかと。

お気に入りの機器と出会える「SCAJ 2024」。

―「R&D ESPRESSO LAB」は、東京ビッグサイトで10月9日(水)から12日(土)まで開催されるコーヒーに特化したアジア最大級のイベント「SCAJ 2024」に出展されるそうですね。

本田:今年で3度目の出展。焙煎機の代理店「ギーセン ジャパン」とコーヒー輸入業社「シュハリ」の2社とコラボレーションしたブースで参加します。今年は取り扱っているいろんなブランドのプロダクトを並べつつ、イベントを組み込む予定です。

―そのイベントは、たとえばどんな内容ですか?

本田:「R&D ESPRESSO LAB」はエスプレッソツールをメインに取り扱っているので、スペシャルティコーヒーのエスプレッソだけを提供するカウンターバーを設けようかと思っています。新しく取り扱う〈ラ・マルゾッコ(LA MARZOCCO)〉のマシンや〈モッドバー(Modbar)〉を使って、スペシャルティコーヒーを使ったエスプレッソを楽しんでいただけるイベントです。

―「SCAJ」は、コーヒー豆や機器など、いろんな出会いや発見があるイベントですよね。

本田:そうですね。コーヒーは、豆から挽いて飲むのが1番おいしい飲み方。でも、そこまでお金をかけられないというひとも多いはず。そういう場合は、お店で豆を挽いてもらってもいいし、カフェや焙煎所が工夫して作ったドリップパックを使ってもいい。ミルクを注ぐだけでおいしいカフェオレが飲めたりもしますからね。そういったように家で手軽においしいコーヒーを飲んでみて、そこからさらに一歩踏み込んだコーヒーを飲みたいなら、気に入った機器を使ってもらいたいです。「SCAJ」は、そういう機器と出会うには1番の場所だと思います。

―せっかくコーヒーを淹れるなら気に入った機器を使って、淹れる時間も楽しみたいひとも多いと思います。

本田:自分がかっこいいと思うものを使って、おいしいコーヒーを淹れられたらより満足できるじゃないですか。使用する機器にこだわる、趣味としてのコーヒーが確立してきたと思います。おいしく抽出するのは大事だけど、自分が気に入った機器を使って、自分の時間を楽しむのが1番。そもそもコーヒー好きは、飲むのもいいけど、淹れている時間が楽しいというひとが多いんです。抽出するあいだ、ちょっといいなと思える時間をつくるって贅沢ですよね。

R&D ESPRESSO LAB

SCAJ 2024

会期:10月9日(水)〜12日(土)

場所:東京ビッグサイト西・南展示棟

住所:東京都江東区有明3-11-1

電話:03-5530-1111

時間:10:00〜17:00

入場料:事前登録¥2,000 当日¥3,000

※招待状をお持ちの方は無料で入場可能

特設サイト