Vol.06 DONALD FAGEN / THE NIGHTFLY(1982)

こんにちは、弓削匠です。

第6回では、前々回に取り上げたイーグルスにいちゃもんをつけた、スティーリー・ダンの2トップのうちのひとり、ドナルド・フェイゲンの歴史的名盤を紹介します。

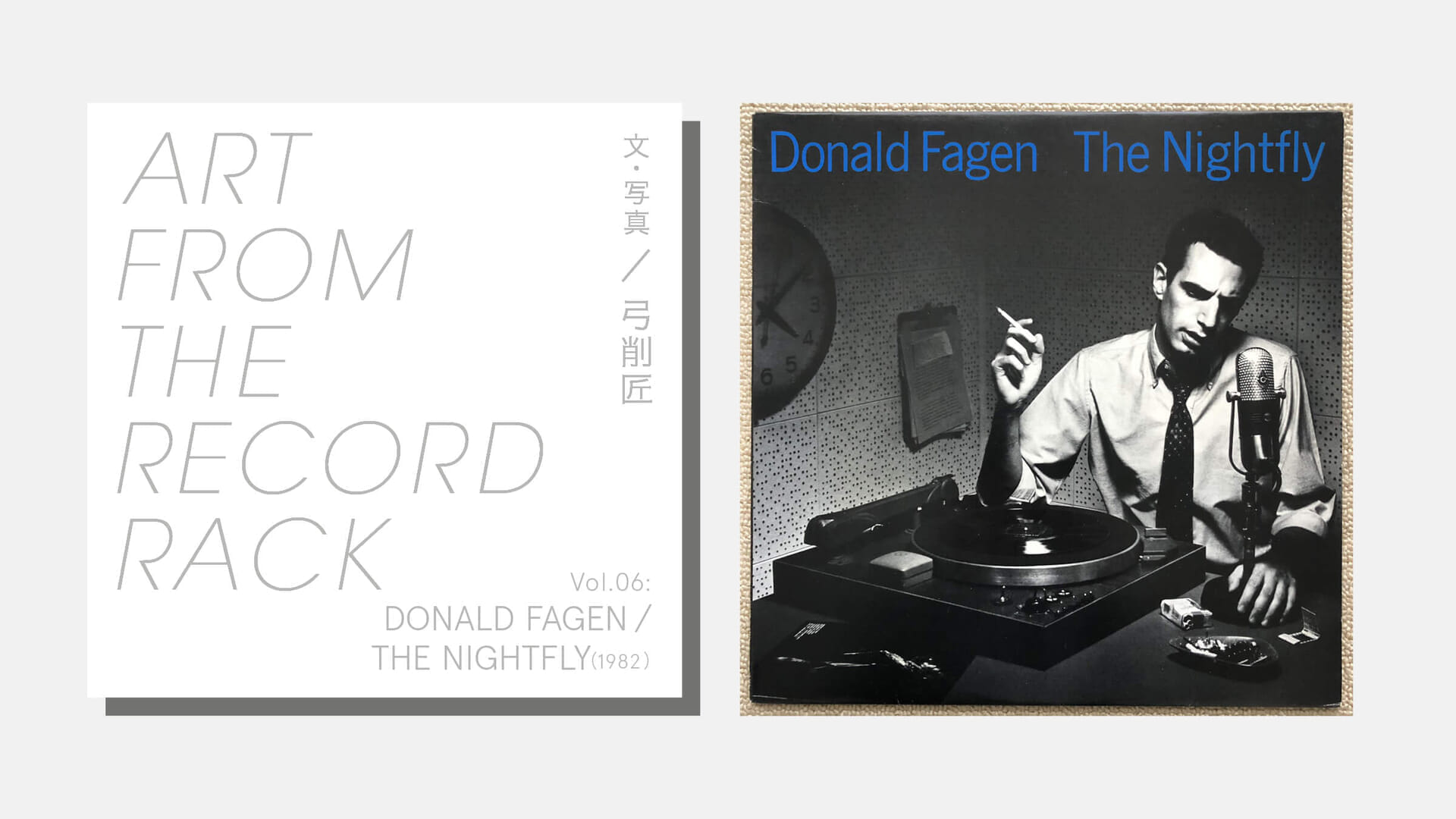

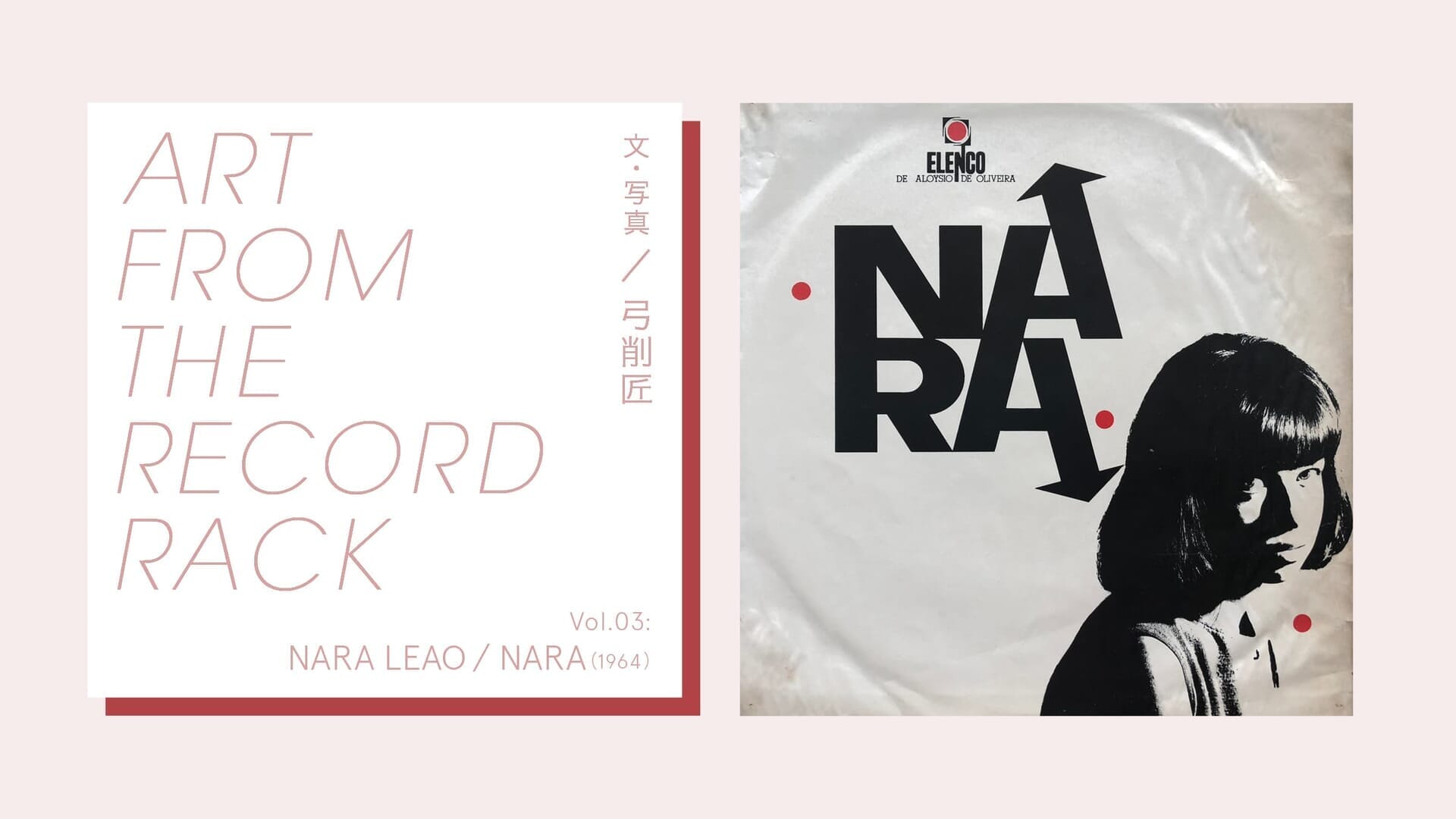

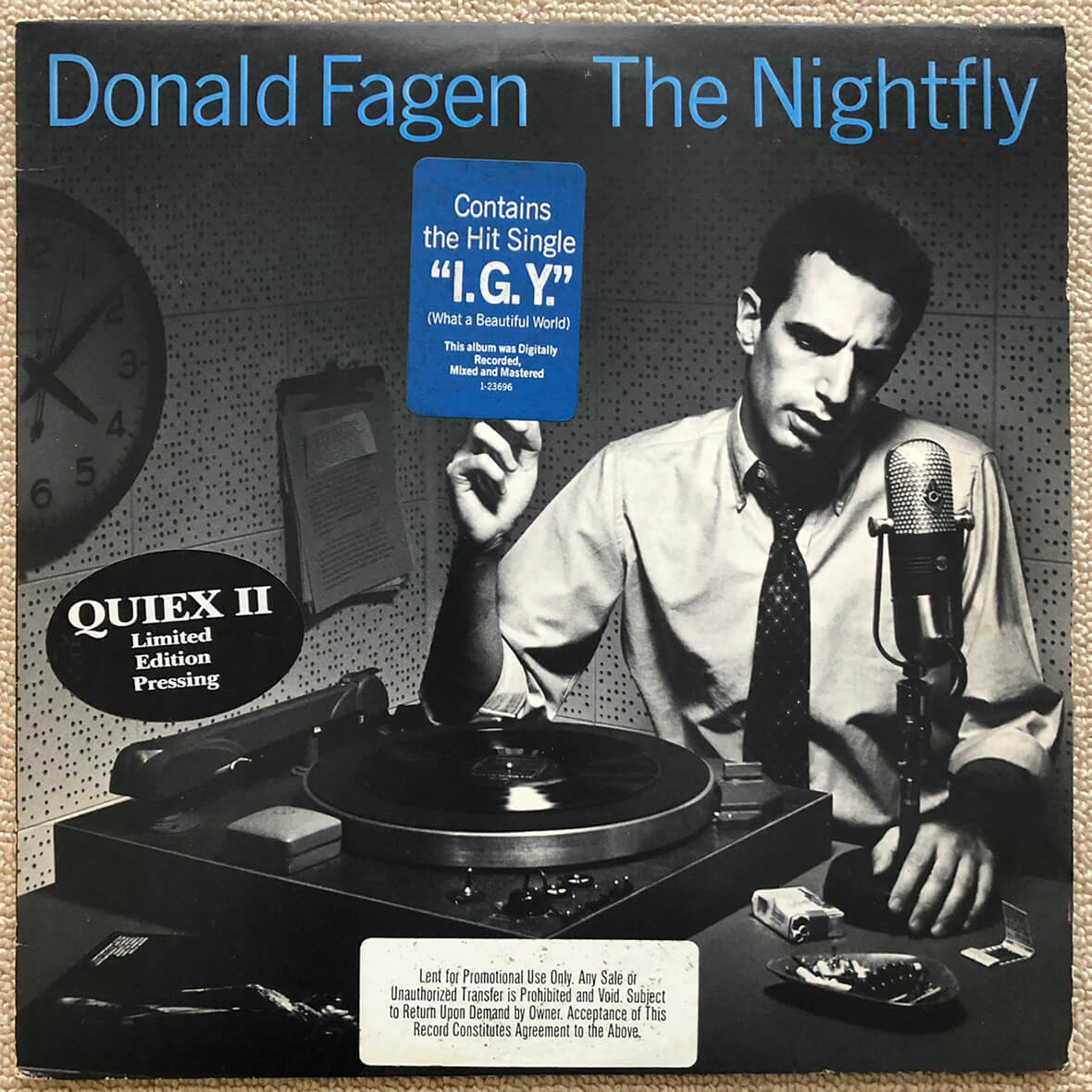

DONALD FAGEN / THE NIGHTFLY(US Original 通常盤)

“午前4時9分3秒のレスター・ナイトフライ”

今日までに、このレコードを何万回聴いたことだろう…。色褪せない要素とはなんだろうかと、レコードに針を落とす度に考えてしまう。そして、いまも考えている…。

アメリカ東海岸の田舎に住む、若者のファンタジー。

1981年にスティーリー・ダンは解散します。いわゆるフェイゲン・ベッカー(ウォルター・ベッカー)コンビの解消です。

スティーリー・ダン中期頃から、フェイゲンはライブに対する興味が失せ、録音芸術を突き詰めた音楽制作に没頭します。そして、録音技術も含めた音楽芸術と言っていい『AJA』『GAUCHO』をリリース。そこからソロとなり、さらに洗練された総合芸術的コンセプトアルバムを完成させます。それが『THE NIGHTFLY』。

アルバムのコンセプトは、1950年代から1960年代の初頭、アメリカ東海岸の田舎町で暮らす若者が抱いていたファンタジーがテーマになっています。まさに、子供時代のフェイゲンの夢そのもの。

粋なのが、決して懐古的にならず、表面的にはその時代を礼賛しながらも、アイロニカルで冷笑的な視点に立っていることです。この心構えこそ、ロック的であり、惹き付けられる要素のひとつ。

アメリカ西海岸のジャズ/フュージョン寄りの手練ミュージシャンによる完璧すぎるサウンドクオリティも、このアルバムの魅力になっているのは言うまでもありません。

フェイゲンのディレクション能力の高さも光ります。名うて中の名うてミュージシャン達を完璧にコントロールするのは、フェイゲンにしかできないことなんじゃないかな。わかりやすいところで、チョッパーで有名なマーカス・ミラーがチョッパーを封印されています。フェイゲンが描く音像を得る為には、一切の妥協も許されなかったのだと思います。

余談ですがこのアルバム、緻密なミキシングと完璧なマスタリングであるため、エンジニア御用達のリファレンス・ディスクとしても重宝されています。音の分離が驚異的。

歌詞を紐解くと見えてくる計算され尽くしたストーリー。

総合芸術たる要素として忘れてはならないのがジャケットのアートワークと、シニカルで独特な曲名と歌詞です。では、1曲目から順に追っていきましょう。

1.I.G.Y.

アイ・ジー・ワイって何?と当時中坊のわたしは思いました。

これ、1957年7月1日から1958年12月31日まで続いた国際科学研究プロジェクト国際地球観測年(INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAR)の略です。1882年に第1回、50年後の1932年に第2回、そして1957年の第3回。

本来は1932年から50年後の1982年、すなわち『THE NIGHTFLY』がリリースされた年に第3回が行われるはずだったのですが、科学の目覚ましい発展により、前倒しで1957年に実施されました。

当時、科学技術の発達で、先進的な未来像への盲信的な憧れや信頼感が空気としてあり、明るく開けた未来に心を弾ませていた時代でした。この歌詞の中でも、科学万能主義による未来のイメージが語られています。海底トンネルでニューヨーク、パリ間が90分で繋がるとか、エネルギーは太陽光発電によって賄われるとか、永遠に若くいられるとか…。そんな恐ろしくも楽天的なイメージに対して、皮肉たっぷりに「なんて美しい世界なのだろう」「なんて自由な素晴らしい時間なのだろう」と、スーパーアーバンなレゲエのリズムに乗って、このアルバムのストーリーははじまります。

2. GREEN FLOWER STREET

楽天的で幻想的なイメージで曲がスタートするものの、フェイゲンは次に真逆の現実世界、グリーン・フラワー・ストリートへ案内してくれます。

この曲は、都市からサバービア(郊外)へ人が移り住む、スプロール現象(都市が無秩序に拡大してゆくさま)がテーマ(4曲目のMAXINEも同じテーマでモチーフ違い)。住宅街の通りでの殺人事件をモチーフにした詩が、アップタイトに歌われます。

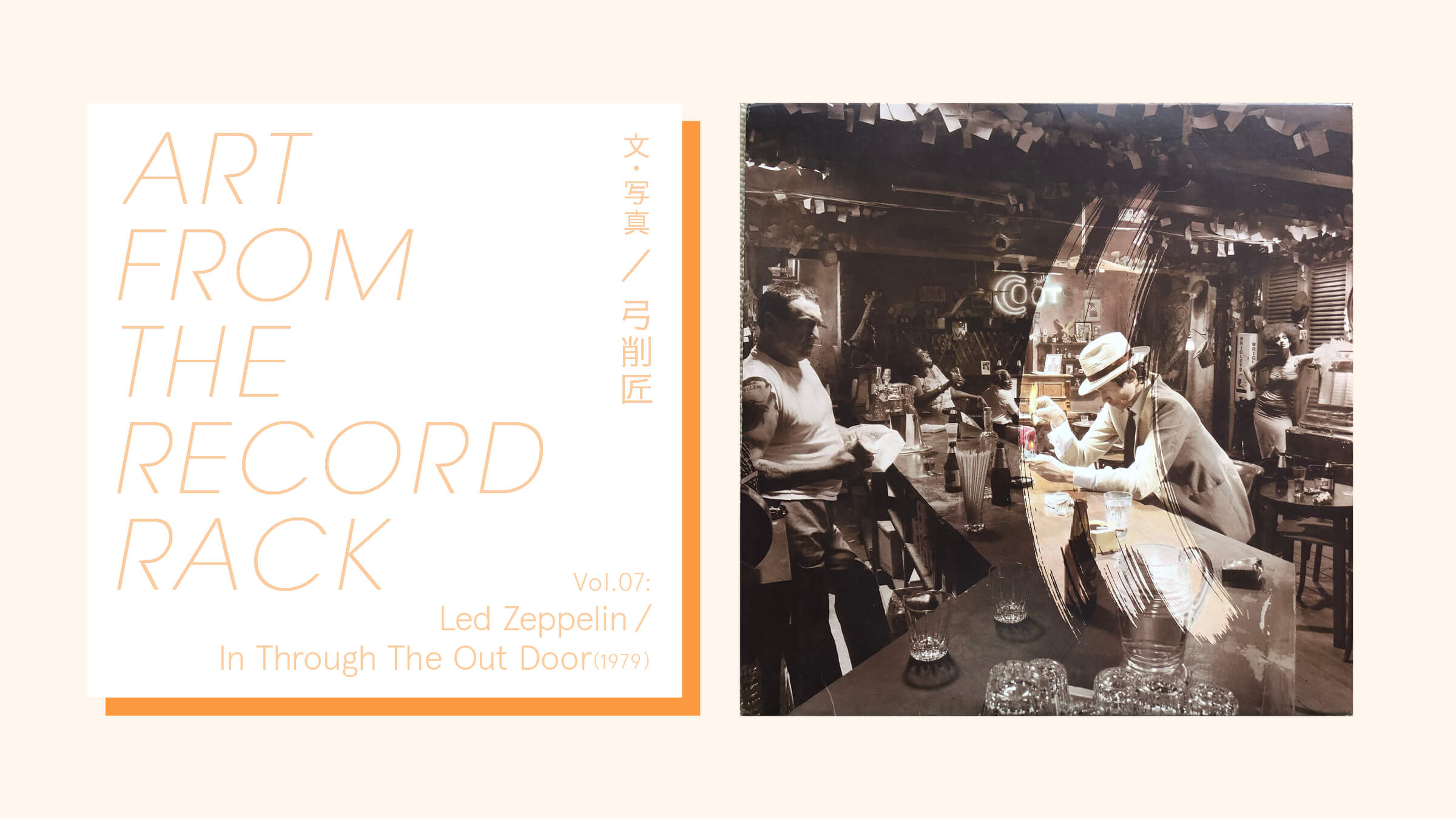

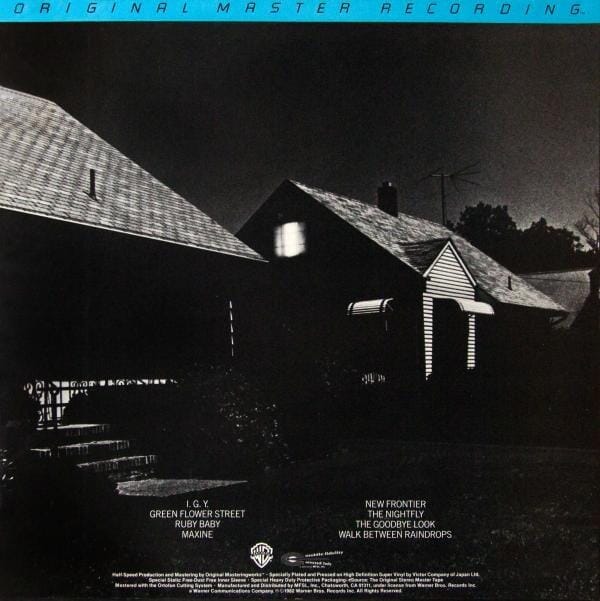

THE NIGHTFLYの裏ジャケット。

なんとも皮肉屋のフェイゲンらしいというか、なんというか…。そんなサバービア感が裏ジャケでバッチリ表現されています。この裏ジャケ、2曲目と4曲目にはめてみると二面性があり面白いです。また、この曲はジャズの名曲『ON GREEN DOLPHIN STREET』が元ネタになっています。

3.RUBY BABY

このアルバム唯一のカバー曲。ルビーに思い焦がれる青年が片思いをしている曲なのですが、どうしてか、フェイゲンが取り上げると皮肉にしか聴こえない…。オリジナルはドリフターズで、その後ディオン、ビートルズ等もカバー。フェイゲンのあとにはビョークもカバーしています。

4.MAXINE

『GREEN FLOWER STREET』と同様に、都市と郊外の関係が根底にあり、上述したとおり、アメリカ東海岸の田舎に住む若者の、都会への憧憬を描いています。

MAXINEという恋人と共に都会へ行くことを願い、卒業までエッチはオ・ア・ズ・ケという、アメリカにも貞操観念がまだあった頃の青臭い青春ストーリーをシニカルに表現。

『MAXINE』と1曲目の『I.G.Y.』は、ジャズコーラスグループ ザ・フォー・フレッシュメンが1986年のアルバムでカバーしています。最高に素晴らしいのでそちらも是非、ご一聴を。

5.NEW FRONTIER

アルバムで唯一PVになっています。

ストーリーはこう。大学の卒業パーティの帰りに、恋人同士の2人(相手はおそらくMAXINE)が、ニュージャージー州にあるNEW HOMES(MAUTI VISTA)と呼ばれる家へ帰っていきます(『THE NIGHTFLY』の裏ジャケに同じ家が写っています)。

家の庭には核シェルターがあり、2人で降りていきます。中には冷蔵庫やテレビなどが揃っていて、壁には『THE NIGHTFLY』のポスター。2人はそこでシェルターの解説書を読んだり、テレビを見たり、ダンスをしたり。

シェルターの解説書表紙には“Survival”と書かれていて、中には“What is Atomic Bomb?(核爆弾って何?)” “Atomic Fall Out?(核は落ちる?)”という文字も書いてある。そのうち2人は寝てしまい、男が起きると、いたはずのMAXINEがいない…。シェルターから出ると、放射能防護服を着た人が立っていて、ヘルメットを取ると、そこには微笑むMAXINEが。ほっとして2人は抱き合い、ピースマークが出てきてエンドタイトル。

PVは卒業パーティで女の子を引っかけ2人で核シェルターにしけこむというものだけど、歌詞では核シェルターのパーティに多くの学生がいて、その中にお目当ての女の子がいた、という設定になっています。前の曲『MAXINE』に“We’ve got to hold out till graduation(卒業まで耐えなきゃいけない)”とあるので、『NEW FRONTIER』における彼女とはMAXINEに違いない!ということで、MAXINEと書いています。

歌詞の内容は、ケネディが米ソ冷戦時代に「ニューフロンティア政策」をスローガンに掲げ大統領に就任したときの、若者の心情を歌っています。もちろん皮肉たっぷりに。

核シェルターはニューフロンティア政策の象徴。それに踊らされた父親達が作った核シェルターは、女の子を連れ込むためにしか役に立たないものとして描かれています。これぞフェイゲン。

古き良き時代だったけれど、実は皆、希望ある未来を信じて踊らされていただけだろ?ということを言いたいのだと思います。古き良きアメリカに対するアイロニーがアルバム全体のコンセプトの根底にあるのは間違いないでしょう。

6.THE NIGHTFLY

さあ、ナイトフライです。

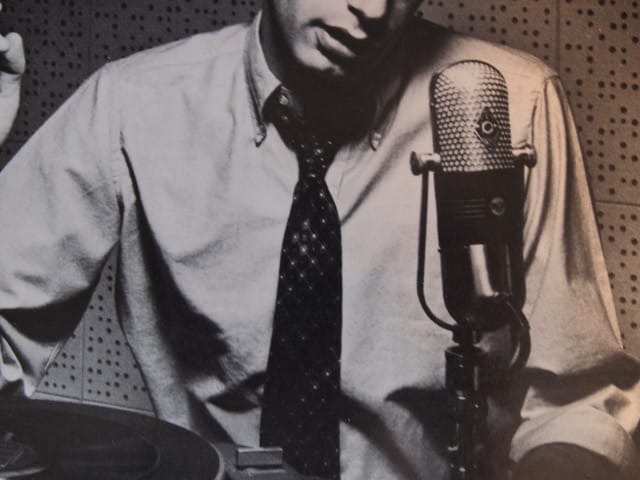

ここでは、アルバムジャケットの謎と共に解説していきたいと思います。

個人的にはレコードジャケット至上、最高傑作だと思っています。そんなジャケはどうしても掘り下げたくなってしまうんですね。まずは歌詞から。

レスター・ナイトフライです。

こんばんは、バトン・ルージュの皆さん。

ボリュームはそのままで、この後すぐです。

人生には人と人とのしがらみがあるものだよね。

避けられないことだよ。

電話をありがとう。

皆さんからの電話をずっとお待ちしています。

こちら民放ラジオステーションWJAZ。

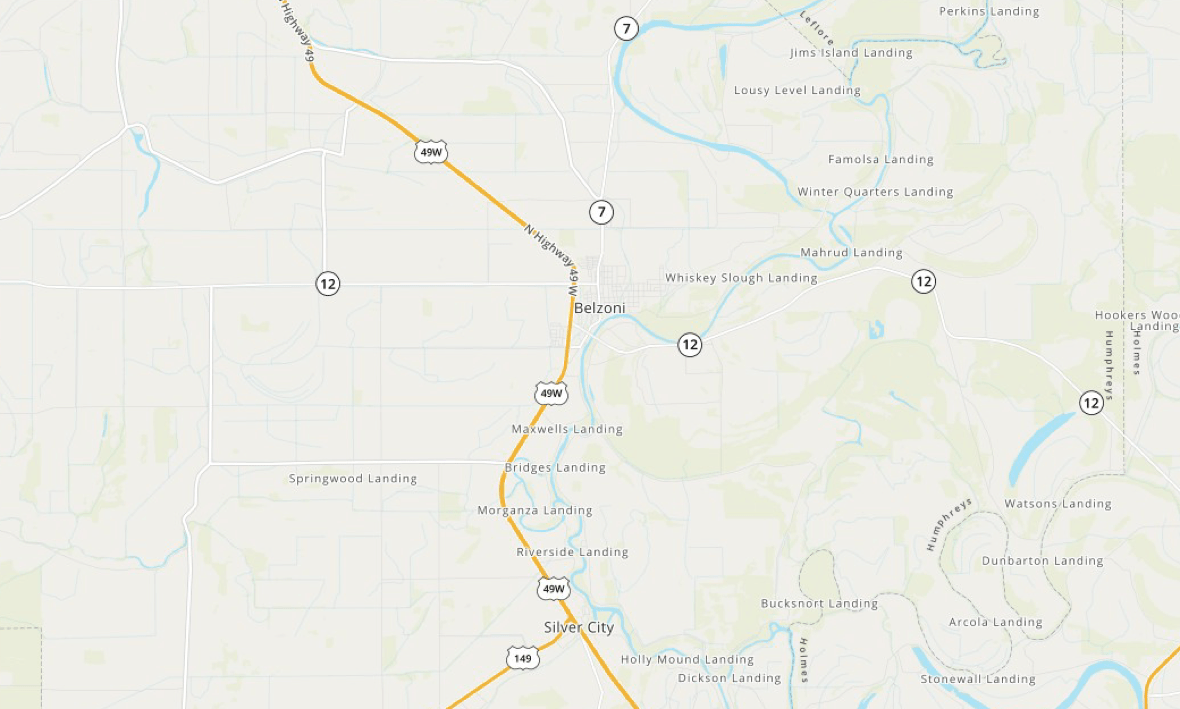

ジャズとお喋りで、マウント・ベルゾニの麓から甘い音楽をお届けします。

今宵はあなただけのもの。

夜のとばりが白々と明けてゆくひと時まで。

たっぷりのコーヒーとチェスターフィールドを一服。

しかし泣きたいような気分の時は、できるならば氷のような心をもちたい。

氷のような心を…。

恋人に粋な格好をさせたいのなら、お酒でも一杯誘ったら…。

これは秘密だよ。

ここだけの秘密。

こちら民放ラジオステーションWJAZ。

ジャズとお喋りで、マウント・ベルゾニの麓から甘い音楽をお届けします。

今宵はあなただけのもの。

夜のとばりが白々と明けてゆくひと時まで。

信じられないようだね。

でも、かつては愛が全てだった。

青春のひと時があったはず。

僕も時々そんなことで胸を焦がすのか。

不思議に思ったことがある。

でもいつも答えは同じ。

それが自分自身なんだよ。

それがあなた自身なのさ。

今宵、僕はあなたのもの。

こちら民放ラジオステーションWJAZ。

ジャズとお喋りで、マウント・ベルゾニの麓から甘い音楽をお届けします。

今宵はあなただけのもの。

夜のとばりが白々と明けてゆくひと時まで。

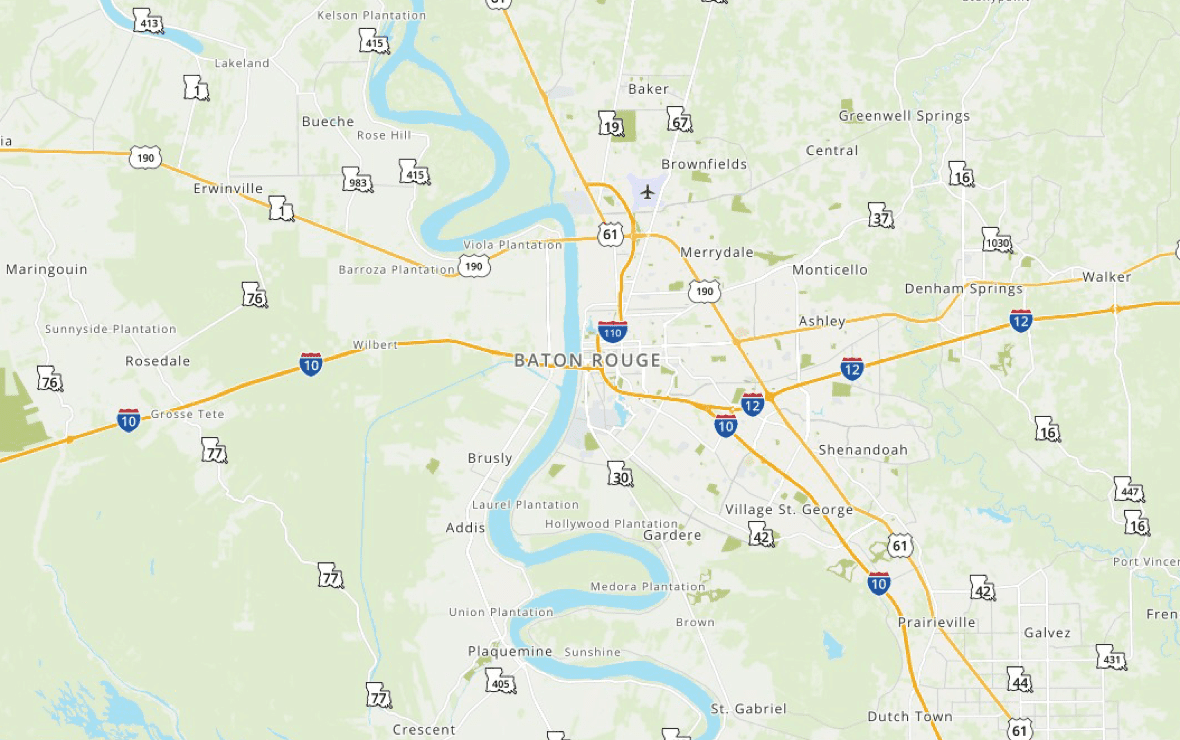

バトンルージュ

ルイジアナ州ニューオーリンズから西へ約100キロメートルにある、人口380,105人(1990年当時)の中都市。日本で言えば愛知県豊橋市、群馬県高崎市といったところ。

ベルゾーニ

ベイトン・ルージュからミシシッピ川をおよそ400キロメートルさかのぼった場所にある小さな町(付近は広大な平原。山はおろか丘すらも見当たらない)。

『THE NIGHTFLY』の背景を、フェイゲン自身はこうインタビューで語っています。

「郊外の生活は文化的環境が乏しくて、無味乾燥。ジャズ、黒人の音楽、深夜のラジオ、流行の最先端、ジャズ的価値観などは、僕の送っていた人生の対極にある素晴らしいものに見えていた」

「小さい頃はチャック・ベリーとファッツ・ドミノが好きだった。でも12か13歳の頃、何かが変わってしまった。ロックンロールに異変が起こったんだ。そう、ロックンロールがいつのまにかメイン・ストリームになってしまった。白人のものになっていったんだ。その理由が何か、自分が知りたいのかどうかはわからないが、それを人種問題と関連づける気はない。いずれにしろ、すぐにそんなことは忘れてしまった。同時期、僕はああいった深夜ラジオ番組と出会ったからだ。ロックンロールが失っていたバイタリティがそこにあるように思えたんだ。だから、そういうラジオ番組を聞き始めた。僕は淋しがり屋の子供だったからね。ジャズにのめりこんだのも、そんなことも関係あったんじゃないかな」

「僕のベッドルームに訪れる『ET』はセロニアス・モンクだった。彼が表現するすべては、僕にとって夢のような世界だった。とはいっても、同時にジャズは、自分が住んでいる世界よりもリアルなものに映っていた。どの家もまったく同じような作りになっている新興住宅地の一画にいるよりもね。本当に殺風景なところだったよ。だからジャズは、そういう世界からのエスケープだった。建物とか風景からだけじゃなくて、当時の風潮、つまり冷戦時代の精神的価値観とか、そういうものからの逃避でもあったと思う」

(リーリング・イン・ジ・イヤーズ/リットーミュージック刊 より)

恐らく、フェイゲン自身最も気持ちを寄せた曲が、この『THE NIGHTFLY』なんじゃないでしょうか。ジャケットが描き出す世界は、本当によくできています。

ここからは、ジャケットの写真に写り込んでるものを解説していきます(細かいですけど)。

まず、半分写り込んでいる時計の針です。4時9分3秒を指しています。当然深夜だろうから、AMということになる。

そして、レスター・ナイトフライに扮するフェイゲンが吸っているタバコは、チェスターフィールドのキングサイズ。

左手で持っているリボンマイクは〈RCA〉の「44DX」か「77DX」です。

ターンテーブルは「Para-Flux A-16 Tonearm(16インチの1950年代型) 」。セットされているレコードはソニー・ロリンズの『CONTEMPORARY LEADER』というのは有名ですね。ロリンズのアルバムのプロデューサーはレスター・ケーニッヒ。ここからレスターという名前をつけたという噂もあります。

ジャケットのアートディレクターはジョージ・デルメリコ、フォトグラファーは戦場カメラマンでもあったジェイムス・ハミルトン。

重複しますが、アルバムジャケット至上、最高のデザインとディレクションだと思っています。

7.THE GOODBYE LOOK

僕は中学生の頃から、この曲と次に出てくる2曲が大好きでたまらなかったんです。ラテンのリズムとカールトンのギターが雲を払い、青空が見えてくるようなイメージが湧いてきて…。

ラスト2曲はフェイゲンが一番悩んだそうです。このアルバムは、前半から中盤にかけては未来形、もしくは現在形の歌詞で歌われています。前曲の『THE NIGHTFLY』あたりから過去形を使うようになり、ファンタジーの終焉へと向かっていくような。

ポーカロの軽快なサンバビートで始まる『THE GOODBYE LOOK』はキューバ革命をモチーフにしつつ、実は、2人(MAXINEとレスター)の別れを暗示しています。

この曲はギターが3人。リードにラリー・カールトン、リズムにディーン・パークス、アコギにスティーブ・カーン。なんて贅沢なんでしょう。ヤバ過ぎます。

このあとに、底抜けに明るく、2人の未来の展望は明るいのかな?と思わせるようなジャズ縛りの4ビートがラストナンバーなのですが、実はここに、2人の行く末が結論づけられています。

最後の2曲はメル・トーメが1988年のアルバム『MEL TORME AND THE MARTY PAICH DEK – TETTE REUNION』でカバーしています。これまた最高。

8. WALK BETWEEN RAINDROPS

悲し気で曖昧な前曲の雰囲気を吹き飛ばすような、明るいハリウッド的なこの曲。ただしシニカルな意味合いが多分に含まれていて、ハッピーエンドではない。映画『時計じかけのオレンジ』のラストで使われた『SINGIN’ IN THE RAIN』的な…。

舞台はマイアミ、幸せそうな2人。傘もささずに雨の中を歩いて行く。1番2番は過去について書かれていて、3番は未来について書かれています。一見、2人に明るい未来が開けてるように思えるのですが、どうでしょう。

1番の歌詞にある” We fought(喧嘩もしたな)“のあとに、唯一現在形の“Now I can’t remember why(なぜそうなったか、もう思い出せない)”とあります。思い出せないくらい遠い過去の話、という風にも解釈できます。

そして“After all the words were said and tears were gone, we vowed we’d never say goodbye(結局、話す言葉もなく、涙も消え、僕たちはもう2度とさよならを言わないと誓ったんだ)”と続きます。

さよならの予感(The Goodbye Look)がしていた2人は、結局別れなかった、思い出せないのは今が幸せだから、と解釈できますが、2番と3番の歌詞を比べるとわかることがあります。

When we kissed → In my dream、we could hear → I can hear、we watched → I can see、You opened → You’ll open、But we walked → And we’ll walkとなっているのです。

WeがIに変わっていたり、過去形が未来形に変化しているのが分かると思います。この意味するところは、2人は別れたということ。“In my dream”とあるから、夢の中の出来事で、夢を見てるのは自分だから1人称を使っているとも考えられる。ただ、夢で幸せな日々を見るというのは、現実では逆のパターンが多い。最後のフレーズ“but”と“and”の使い分けも気になるところです。

とにかく、最初から最後まで完璧なコンセプトと演奏で統一されていて、解釈の仕方は何通りにもなるよう設計されています。ただ、結局謎は謎のまま、答えは用意されていない。

フェイゲン教授、お見事!としか言いようがありません。このアルバムのことを、生きている限り注目していきたい。

最後に、オリジナル盤以外の紹介をしつつ、また次回ということで。

プロモオンリーで業界関係者だけに配られた高音質QUIEX Ⅱプレスという激レア盤。両面にMASTERDISK機械刻印があり、名匠ROBERT LUDWIGのカッティングを意味する手書きのRL刻印及び、高音質なマザーを作りだすSHEFFIELD LAB MATRIXを表す手書きのSLM刻印がされている盤。通称“LUDWIG HOT MIX”。

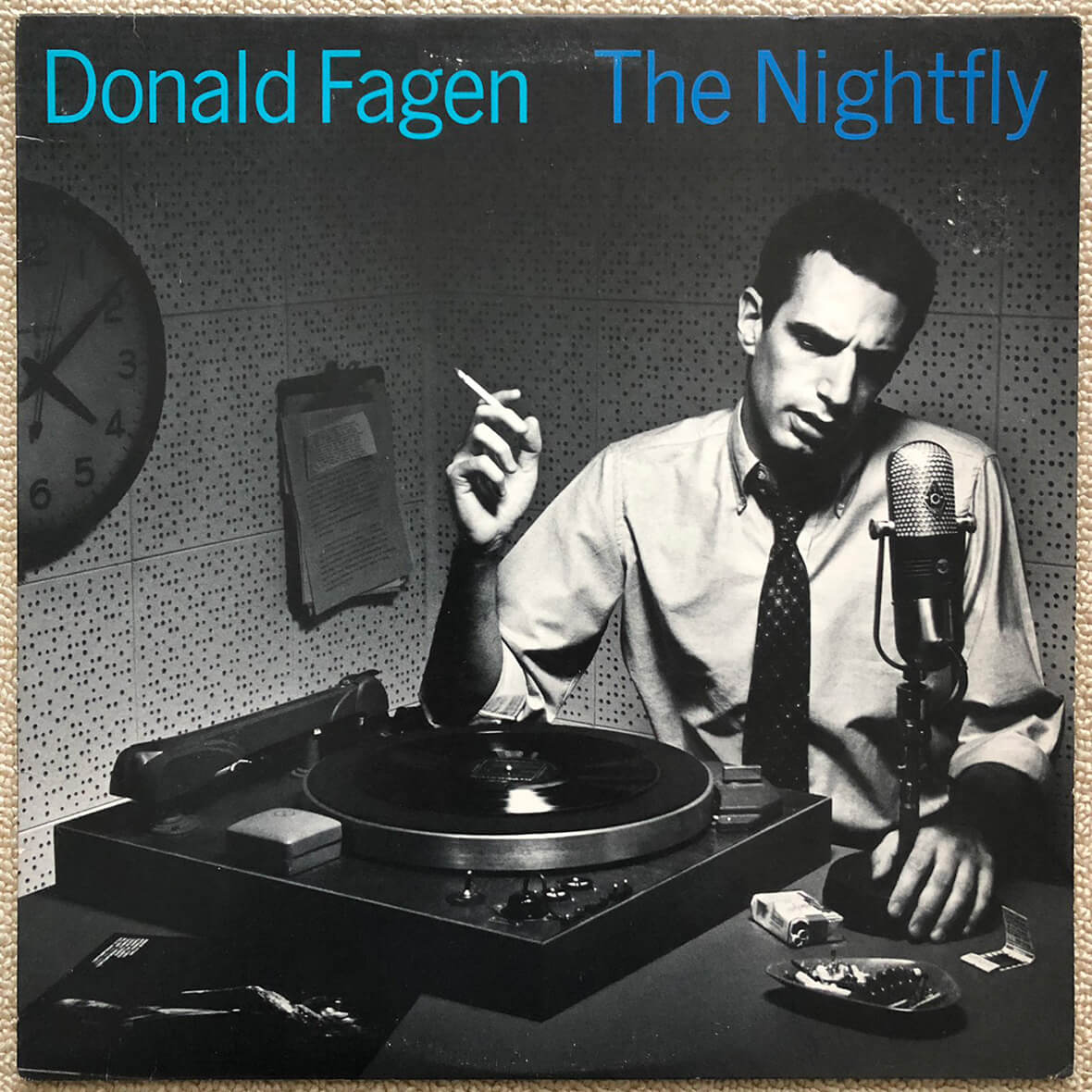

タイトル、ネームの2色刷。両面にMASTERDISK機械刻印、ROBERT LUDWIGの手書きRL刻印及び、手書きSLM刻印のされている盤。茶レーベル。

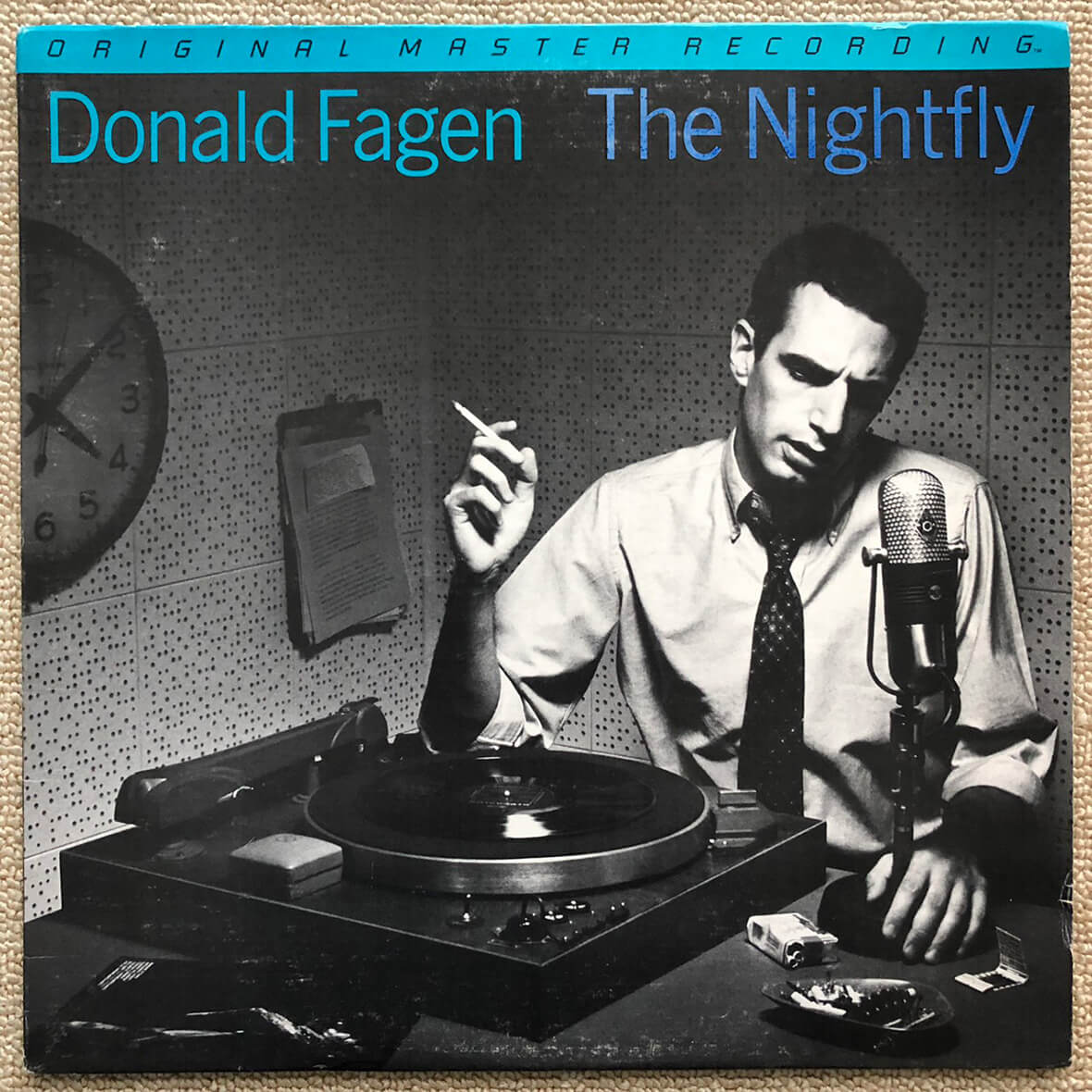

2色刷のORIGNAL MASTER RECORDING盤。刻印無し。Specially Plated and Pressed on High Definition Super Vinyl by Victor Company of Japan Ltd。白レーベル。

1色刷りの日本盤。デジタルレコーディング米国カッティング。両面にMASTERDISK機械刻印、ROBERT LUDWIGの手書きRL刻印及び手書きSLM刻印のされている盤。生成りレーベル。

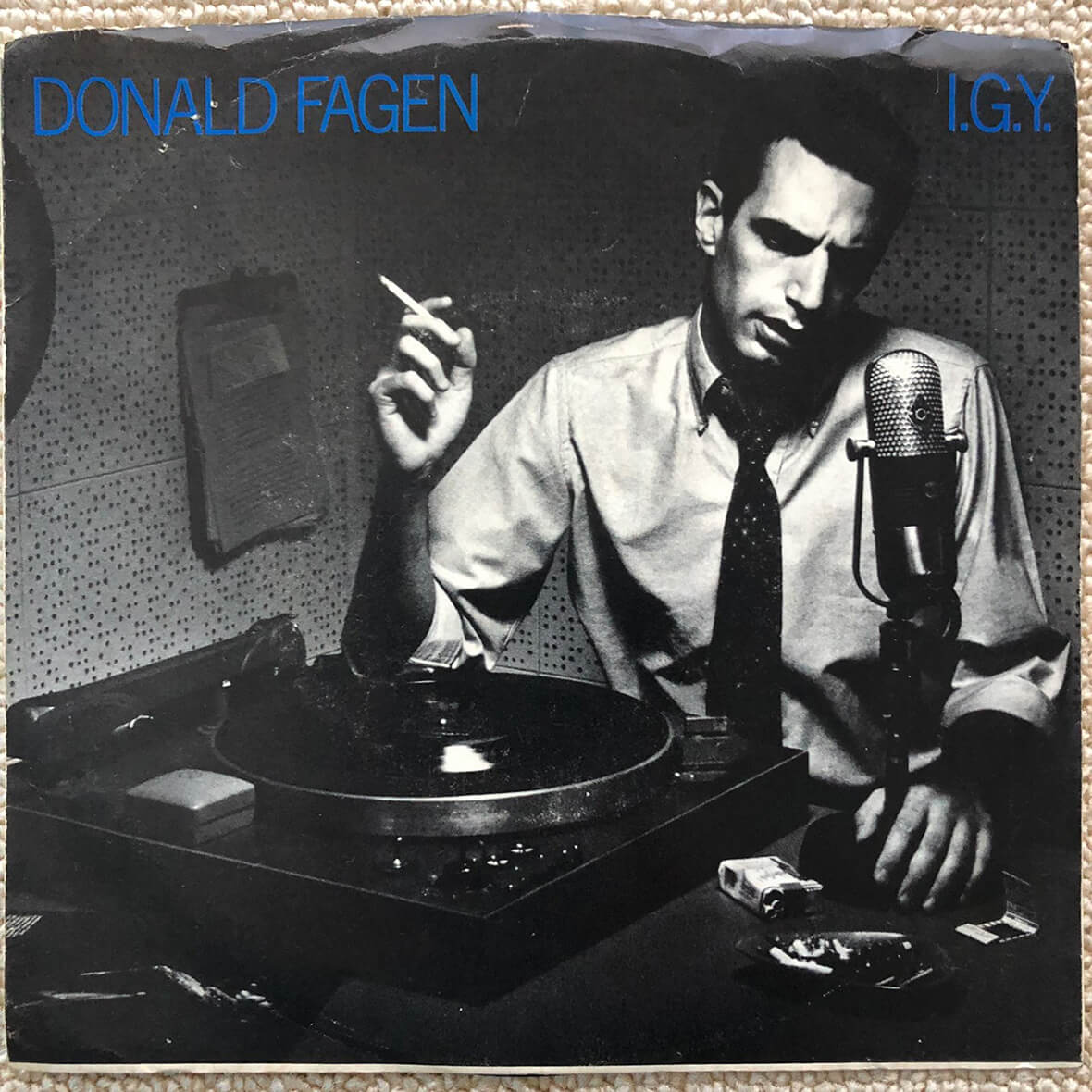

I.G.Y. b/w Walk Between Raindrops 7inch single。両面にMASTERDISK機械刻印、ROBERT LUDWIGの手書きRL刻印。アイボリーレーベル。

輸入盤縦型CD。

カセットテープ。

PROFILE

1974年、東京都生まれ。1996年、桑沢デザイン研究所を中退後、劇団や芸能人のために衣装を手掛ける傍ら、シャツのオーダーメードブランドを立ち上げる。2000AWよりファッションブランド〈ユージュ(Yuge)〉をスタート。土岐麻子のアルバム『乱反射ガール』や一十三十一のアルバム『CITY DIVE』のアートディレクションを手がけるなど、アートディレクターとしての一面も持つ。2018年6月、代々木上原に〈アダルト オリエンテッド レコーズ〉をオープンし、“現代のAOR”を発信中。