ローカルなアーティストたちのきっかけづくりを。

どういう目的で「Marshall Livehouse」がつくられたかという本題の前に、そもそもタイの音楽事情はどのようなものか。

ざっと振り返ると、1980年代の経済成長と時を同じくしてタイ最大級のレーベル「グランミー」が誕生し、ここからポップスの萌芽が徐々にはじまります。1990年代には巨大レーベル「RSプロモーション」、インディーズレーベル「Bakery Music」が誕生し、R&Bやクラブ、グランジなど多種多様なジャンルが国内に持ち込まれるように。

2000年代には、タイポップスも次第に洗練され海外志向になっていくなか、2010年代はYouTubeや音楽ダウンロードシステムのおかげで、さらにジャンルは多様化。ポストロック、シティポップ、ドリームポップ、ニューソウルなど新たな音楽が一部の人々に届くようになりました。

そして2014年にストリーミングサイトとオンラインマガジンの機能を持つ「Fungjai」が誕生したのをきっかけに、海外からの注目もさらに集まるように。日本では2019年の「サマーソニック」でタイのアーティストが3組出演するなど、ブームも再び息を吹き返しました。

さて、じわじわとタイの音楽カルチャーが成長する一方で、音楽の発信場所はどのような実情なのか。そんな話題も含め、「Marshall Livehouse」のこだわりについて、ディレクターであるPan氏にミニインタビューをしました。

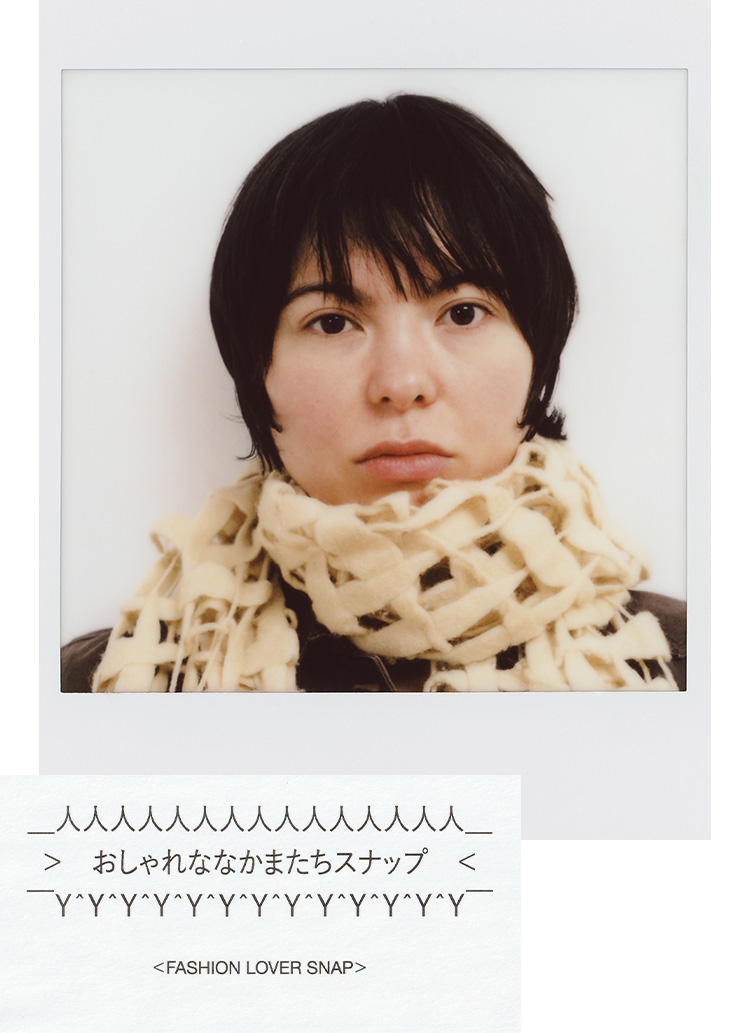

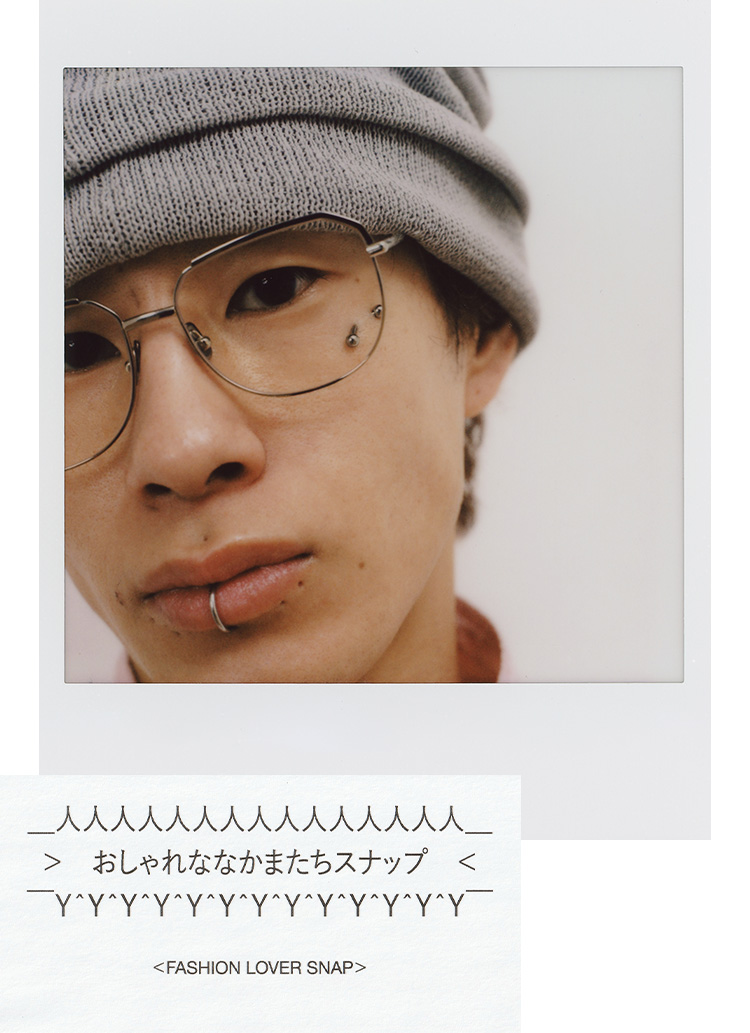

PROFILE

2017年に「Ash Asia」にブランドマネージャーとして入社し、まもなくリージョナルブランドマネージャーに任命され、タイ、マレーシア、ベトナムのブランド&マーケティング戦略を統括。その他、インディペンデント・レコードレーベルを立ち上げたり、バンコク初のヴァイナルコレクターコミュニティの創設をしたりと、その活動は幅広い。地元の音楽シーンに深く根ざし、地域の才能を支援し続ける意志のもと、長年タイの音楽シーンを支えている。「Marshall Livehouse」では音楽&カルチャー部門の責任者を務める。

ーまずは、Panさんから見て、ここ数年のタイの音楽業界の変化をどのように感じていますか?

“ダイバーシティ” がキーワードになっていて、ポップスだけではなく音楽のジャンルも多様になっています。なのでつくる側も聴く側もいろいろな音楽に触れている傾向。新しいものに対してもオープンな環境なんです。だから、このライブハウスでは、タイはもちろん南西アジアのアーティストも受け入れて、サポートをしていけたらと思っています。

ー「Marshall Livehouse」の音楽&カルチャー責任者という立場だとお聞きして、世界のライブハウスやアジアのライブハウスもリサーチされたのではと推測します。他とどのようなところを差別化しようと意識されましたか?

現状バンコクにはたくさんのライブハウスがあるんですが、ショーを見せることに特化したものが多いんです。しかし我々はリハーサルルームやコミュニティスペースなど、他にはない要素を取り入れることを意識しました。なので、有名なミュージシャンを呼んでド派手にライブをしたいというよりは、ローカルなアーティストを呼んで “グラスルーツ”(草の根活動)をして、ステージに立ちたい/これからミュージシャンになりたいひとのドアを開けてあげる場所になればいいと思っています。

ーハブになるようなライブハウスを目指したんですね。今回〈マーシャル〉の機材を導入されてライブハウスづくりをされたと思いますが、Panさんはライブハウスにおいてどのような音の鳴り方が理想だと考えますか?

普通のライブハウスではオーディエンスにとっていい音というのを意識して音響を整えるんですが、ここではアーティストにとっても心地いい音が聴こえることにフォーカスをしています。

ローカルなアーティストは、やはりベストな環境でパフォーマンスする機会に恵まれなかったと思うのですが、ここは〈マーシャル〉の機材を使った世界クラスのライブハウス。最初のステージであっても、世界クラスの機材で演奏をしてほしいという思いがあります。

ーライブハウスづくりを進めるなかで、〈マーシャル〉の機材やブランドに対して、何か気付きはありましたか?

つくるにあたって、このライブハウスは小さめなので、大きな〈マーシャル〉の機材を入れたときの音の聞こえ方には注意を払いました。聴こえすぎてもだめだし、聴こえなさすぎてもだめ。そこを模索していくなかでも〈マーシャル〉の機材は信頼ができると確信しました。

また、アーティストにとってアンプは大事なのですが、そこは〈マーシャル〉の最大の強み。今までコンピューターで音楽をつくったりしてきたひとでも、〈マーシャル〉の機材を使うことで生の音を体感して、こういう動作をしたらこういう音が出るのかと試すなかで冒険をしてみてほしいですね。

ー最後に、Panさんは世界中を飛び回ってお仕事をされているかと思いますが、これまで訪れたライブハウスのなかでいちばん印象的だったところはどこでしょう?

たくさんありすぎて難しい!(笑) ですが、ロンドンにある「The Old Blue Last」ですね。1980年代に建てられた建物ですが、サウンドシステムがすごくきちんとしていて、箱自体はすごく小さいけれど音がいいのが印象的でした。あとはただ行って聴いて帰るのではなくて、そこで何かコミュニケーションが発生するライブハウスなんです。そういったコミュニティが生まれるライブハウスが個人的には好きなので、「Marshall Livehouse」もそのきっかけになるといいですね。

一過性のブームをつくりたいなら、誰にでもわかる方法でキャッチーなものを取り上げればいい。けれど〈マーシャル〉が目指しているところは違います。

聴く側とつくる側にとってより良い形で音楽と触れられるようにすること、そしてまだ見ぬ才能が埋れぬようバックアップすることを重点に置いています。それは、豊かな環境でミュージシャンがのびのびと発信する手助けとなり、ひいてはタイ音楽を底上げすることにも繋がります。

今はまだ序章。タイの音楽の行く末は「Marshall Livehouse」に託されました。彼らの歩みはここからはじまります。