当日のライブの模様をまとめた映像。

左から右に

青山翔太郎 / SHOTARO AOYAMA

〈ザ・ノース・フェイス〉の多くの映像音楽を手がける一方、音楽とカルチャーを結びつけるプロジェクト「NF」にて、様々な活動を行う。

KUNIYUKI TAKAHASHI

札幌を拠点に活躍するアーティスト。唯一無二の音楽性は、国内に留まらず海外からも高く評価され、一般のリスナーのほかミュージシャンにもファンが多い。〈ザ・ノース・フェイス〉主催のイベントでも、ライブを行っているなどその関係は深い。

河内ユイコ / YUIKO KAWAUCHI

東京音楽大学付属高等学校を経て、同大学をチェロ首席で卒業するなど、20年近いキャリアを持つチェリストとして活動。その一方で、ファッション雑誌にもモデルとして起用される一面も。作曲家兼ピアニスト・後藤望友とのユニットRetrospectiveとしても活躍。電子音も織り交ぜた前衛的かつポップな響きを残す、ニュージャンルのオリジナル曲を次々と発表し、クラシックに限らないチェロの可能性を発信している。

内田洋一朗 / YOICHIRO UCHIDA

福岡市薬院に構えるランのお店「PLACERWORKSHOP(プラセール)」を拠点に、独創的な文字による作品を制作・発信するアーティスト。アメリカ留学中にニューヨークで出会った多様な文化のほか、イギリスの音楽カルチャーから受けた影響を昇華し、作品へと落とし込む。藤原ヒロシ、清永浩文、宮下貴裕といったファッションデザイナーとのコラボレーションも記憶に新しい。

日本各地のインプロの色が出ればいい。

ウェブで連載してきた「SOUNDSCAPE」の集大成ということで、即興ライブを行うわけですが、事前の打ち合わせはいつ行われましたか?

青山翔太郎(以下、青山) ついさっきですね(笑)。いろいろと問題もありつつも、これからぶっつけ本番な感じです。

KUNIYUKI TAKAHASHI(以下、KUNIYUKI) 「SOUNDSCAPE」のシリーズでは、各々の音源ができ上がっていたので、それをイメージしながら「何ができるかな」と考えながらここ(会場)へ来ました。もともと自分は即興が好きなので、落ち着いていますし、楽しみですね。やっぱり1人でやるよりも、2人、3人と増えていく方が面白いので。

河内ユイコ(以下、河内) 先ほど軽くリハーサルをして、セッションをしました。例えばKUNIYUKIさんの音を拾ったりとかしたんですけど、そういう感じで本番もやっていくのではないかなと思います。きっとみなさんの気分も、アナログ(レコード)を制作をしたときとは違うと思うので、様子を見ながらやっていけたらいいなと思います。

各々の曲を聴いて、何か共通するものはありましたか?

青山 今回、共通点があって集まったわけではないんです。今回、自分が〈ザ・ノース・フェース〉さんから話をもらい企画内容を決めたとき、最初にKUNIYUKIさんがイメージとして思い浮かびました。次に、インプロができるのであればこういう音があった方がいいなとか、最終的に全員でインプロをやるというところでまとめれば良いのかなと思いまして。そこで内田さんにも、そのときの気分で動いていくものを描いてもらいました。

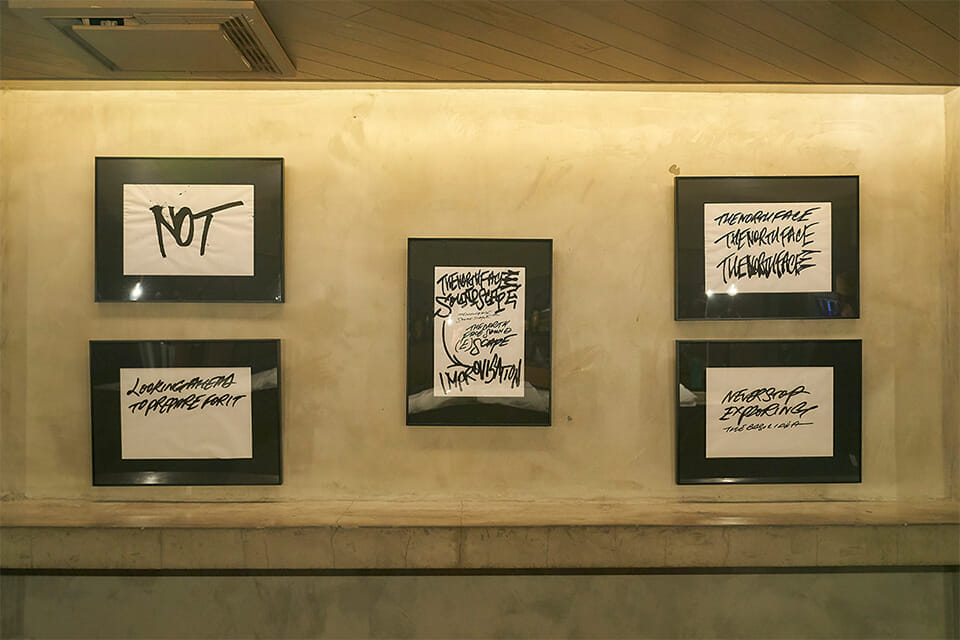

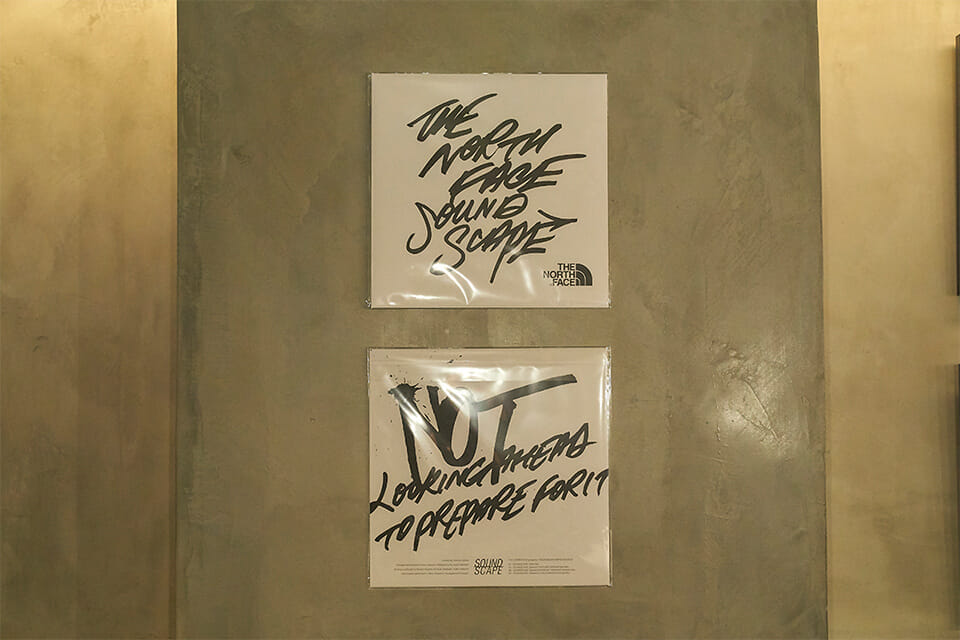

内田洋一朗(以下、内田) 僕の描いているものはタギングとは異なるので、僕はグラフィックスと言っていますが、みなさんの音楽を聴いて文字を描きました。

青山 そのインプロ性というものに、全員の共通点を感じているんです。それと、内田さんは福岡に住まれていて、KUNIYUKIさんは札幌に住まれていたりするので、日本各地のインプロの色が出ればいいなと思い、声をかけさせていただきました。

KUNIYUKI 音楽だったり、ペイントだったり、今は各地でいろいろな融合があって、それにチャンスを感じていると思うんですよね。青山さんも、僕も打ち込みで音楽をやったとしても、即興が前よりも多いし、そこにさらに楽器が入ってくることで新しい発見があると思っています。

青山 ただ単に共通点があるひとつのまとまりというよりは、みんなでなんか作ってみたらそれがすごかった、みたいな感じです。

それができるのは、各々の土台がしっかりとあるからこそ、行き着くことができたのではないでしょうか?

青山 行き着いているようで、まだ行き着いていないようでもあるんです。途中であるようで、点が、その先にあるものと線でつながっているような感じもしますし、それがすべて、その人のアイデンティティとしてバーッと魂として出てくるような感じがします。

何かハプニングが起きるといいよねって。

内田さんはジャケットのアートを手がけられましたが、みなさんの曲を聴いて、描かれたんですよね。

内田 すべてそうです。なんとなくパーンときたイメージを、音楽とともに描いていきましたね。

音楽を聴きながら降りて来たものなんですね。内田さんがこれまで手掛けられた中でも、今回のものは“強い”イメージを感じました。

内田 そうですね。それこそ(青山)翔太郎くんが店に来てくれて、描いていく中で、どんどん盛り上がってきて、じゃあもっとここまで、と言っていたら、最終的にこんな感じになってました(笑)。

青山 内田さん、気合いが入りすぎてシャツにインクが飛んじゃったんですよ(笑)。

内田 それが今でもシャツに残っているんですよ、綺麗に(笑)。インクを強めに出して、思い切って「NOT」をバーンッ! と描いたときに、ピシャ! とインクが飛びました。

KUNIYUKI やっぱりソウルがそこにあるわけですね。

河内さんはチェロを演奏されますが、どのような内容の演奏を考えていらっしゃいますか?

河内 チェロという楽器は、あまりこういう機会で演奏をすることがないんです。珍しいことでもあるので、「チェロってこんな音がするんだよね」とか、例えば旋律的な弾き方をするとこういう音が出るんだなとか、効果音ぽいこともできるんだよとか、裏に入ったり、表に出たりと、多用な面をみせることができたらいいなと思っています。寄せて引いていく波のように。それが今日のひとつの目的でもあります。あとは、KUNIYUKIさんもメロディーのある音を出されると思うので、それとの掛け合いとかもできたらいいなと思っています。

KUNIYUKI 各々のパート、例えばアンビエントだとか、メロディだったりと分かれていますが、即興をしながら各々の音を聴いているうちに、スイッチしたいときがあれば自由にするのではないでしょうか? 何かこうインクが飛んだりするようなアクシデントも起きたり(笑)。

青山 その“インクが飛ぶ”という感じがいいんですよね。思いがけないところへ飛んでいく。

それこそインプロの醍醐味ですね。インプロ=即興ということに関して、今回のライブ以外ではどのようなことを思いますか。

青山 即興性って、考えて次に何をするか決めるのではなく、その場でのセッションですよね。KUNIYUKIさんは、その場の、その国の人たちの雰囲気とのセッションをよくやられている。お客さんの声を録音したり、その場にあったものを使ってみたりだとか、1人で作っていくというルーティンの中で、今回はまた別の何かひとつ面白いことをやっていこうっていう。さらには何かハプニングが起きるといいよねって。あるところに辿りつくまでも、なんかワクワクしながらやっていくという過程を楽しむものですね。

ハプニングでさえ楽しんでしまえ、という感じですね。

青山 逆に、それが起きないとつまらないというか。そんな気持ちもしますけどね。

クラシックの世界では、即興でセッションをするといった現場は存在するんですか?

河内 クラシックの世界だと、既存のものをどう自分の中で飲み込んで解釈するかということが多いんですけど、今回の即興の場合はもっと原始的というか、もともとみんなの中に持ち合わせていた中から湧いてくる何かを音に乗せるという感覚は、クラシックとは全然違います。その場で何が生まれるかわからないという感覚はめったに味わえないことなので、楽しみにしています。

青山 今回はクラシックが原点にある河内さんがいたり、インプロを長くやってきたKUNIYUKIさんがいたり、こういろいろな方,,,いわば点と点が交わる瞬間が面白いのかなと思ったりしています。全然違うところにいるものがバチッっとクロスして、また広がっていくみたいなイメージですね。

KUNIYUKI そういうものに出会えるチャンスは、そこに立っているだけでなく、そこに向かって歩いて行くと、よりいろいろなものが豊かになるのではないかと思うんですよね。僕らの時代は、ものすごく手に持つものが多いと思うんです。モノだけでなく、喜びだったりとか、なんだろうなぁ…、本当にいろいろなものが多いので、こうやって今日は4人で同じ空気を吸って目と目を合わせて、より自然体にものを作っていき、生まれるものを楽しむというのがいいですよね。明日やったらまた変わると思いますし。

新しい“僕”に出会うコラボレーション。

(ミュージシャンではない)内田さんは、ライブではどのような形で参加されるのですか?

内田 よくあるライブペインティングではなく、今回は僕が描いたものを翔太郎くんがいじって、それがステージの後ろに映像として出てきます。そうすると、僕の手から離れていったものがまた違う形に変わるじゃないですか。それが今回、話をもらった上で1番楽しみにしていた部分です。僕が描いたものはあくまでも素材で、その素材が僕の手から離れていったときにどう変化していくか、それを楽しみにしています。

KUNIYUKI それって実はすごいことなんですよね。少し前だっから、1人のアーティストが作った作品は、最後までそのアーティストが責任を持つという感じだったと思うんです。メルボルンへ行ったときに、エッシャーの展覧会をやっていたんですけど、若いころは版画から始まって、どんどん今のみんなが知っているエッシャーのスタイルに変わっていく様を観ると、その月日が長く見えて(笑)。でも僕らの時代は、もっと各々が融合していこうよって感じかなと思うんです。今の時代はスピードも速いんで、その中から生まれるものに興味がありますね。

自分が手がけたものを、他のアーティストさんへ委ねることができるということも素晴らしいなと思います。

青山 信頼関係がないとできませんよね。音楽で言えばリミックスですものね。

内田 僕の文字は、どうしたって僕の文字というのは変わらないから、これは僕なんですよね。それを違う人に渡したら、僕はどう変わるのかなっていうのが1番面白いんです。知らない自分に気付く機会というか。この先、自分が「これもできるかもしれない」「あれもできるかもしれない」という気付きに変わるのではないかなと思います。

先ほどのKUNIYUKIさんのお話もそうですが、相手にゆだねてスピーディにマッシュアップしていくというのは、今の時代に合った、もしくは先取りしたクリエイションのカタチなのかもしれませんね。ライブ前にありがとうございました!