Chapter 3 コンサートの構成とデザインの共通点

ー ところでハマさんはベーシストとしての活動だけでなく、最近は“コンサートジョッキー”という肩書もありますよね。これっていったい何ですか⁉

ハマ:僕もよく分かっていないというか(笑)。ライブハウスだとオールスタンディングなんですが3年前、伝統の中野サンプラザでライブが実現することになったとき、せっかく席もあるんだから普通にライブやってもおもしろくないや、って僕ら4人がソファーに座って1時間半喋るだけっていうのをやったんです。休憩を挟んで2部はライブをやる2部制。それに続く去年は幕が開いたらしっかり作りこんだスタジオで、普段のレコーディング風景をナマで見てもらうというものでした。そんな企画性のあるライブをここ数年やっているんです。

ー 普通のコンサートは幕が上がったら演奏、となりますが唐突にトークが始まるという展開。そういう予定調和をいい意味で裏切るところがおもしろいですね。

ハマ:そうなんですよ(笑)。台本らしきものを僕が書いているんです。そのニュアンスがもっと伝わる方が良い、と言われまして。МCっていうのもちょっと違うよねぇ、と言っているところにギター(オカモトコウキ)が、“コンサートジョッキー”って名付けてくれて。ディスクジョッキーでもないし、コンサートもジョッキーも別々に聞いたことがあるけれど、合体すると聞いたことがない言葉で響きもいい! と即興で決めました。なので、何をやるかって特に何も決めていないんですけどね。そこはフレキシブルに(笑)。

ー ミュージシャン自身の1時間半トークや音を構築する現場をナマで見せるっていうのは既存の音楽シーンにはない展開ですね。

ハマ:バンドって半年以上かけてあーだこーだとすごく考えたうえでアルバムをリリースするんですが、ライナーノーツやドキュメントのDVDを添えることぐらいしか理解を深める手立てがない。そう考えたら音楽だけが入り口じゃなくても良いかなって思えるようになって。メンバー全員、中学からの同級生ですからまあよく喋るんですよ。その中での発言や姿がおもしろくて好きになってもらえば、僕らの音楽も心地良く聞けるんじゃないかと。それで万々歳だと個人的に思いますよ。

ー メガネに置き換えるとデザイナーのバックグラウンドや生産背景を見せることで、先ほどのハマさんのように理解力が高まりますからね。

ハマ:僕たちが去年、ライブでレコーディング風景を見せたのもまさにそれ。ベーシックを録ってここからギターソロを入れます、とかドラムをいったん抜いて違う音でドラムの録り直しをしよう、というような普段見ることのない音楽の“生産”プロセスをお客さんの前でやったわけです。アプローチの入り口は違っても到達点は変わらない。ちょっとでも見え方が変わったらおもしろいなと思います。そういうところが「SUGATA」との共通点かもしれませんね。

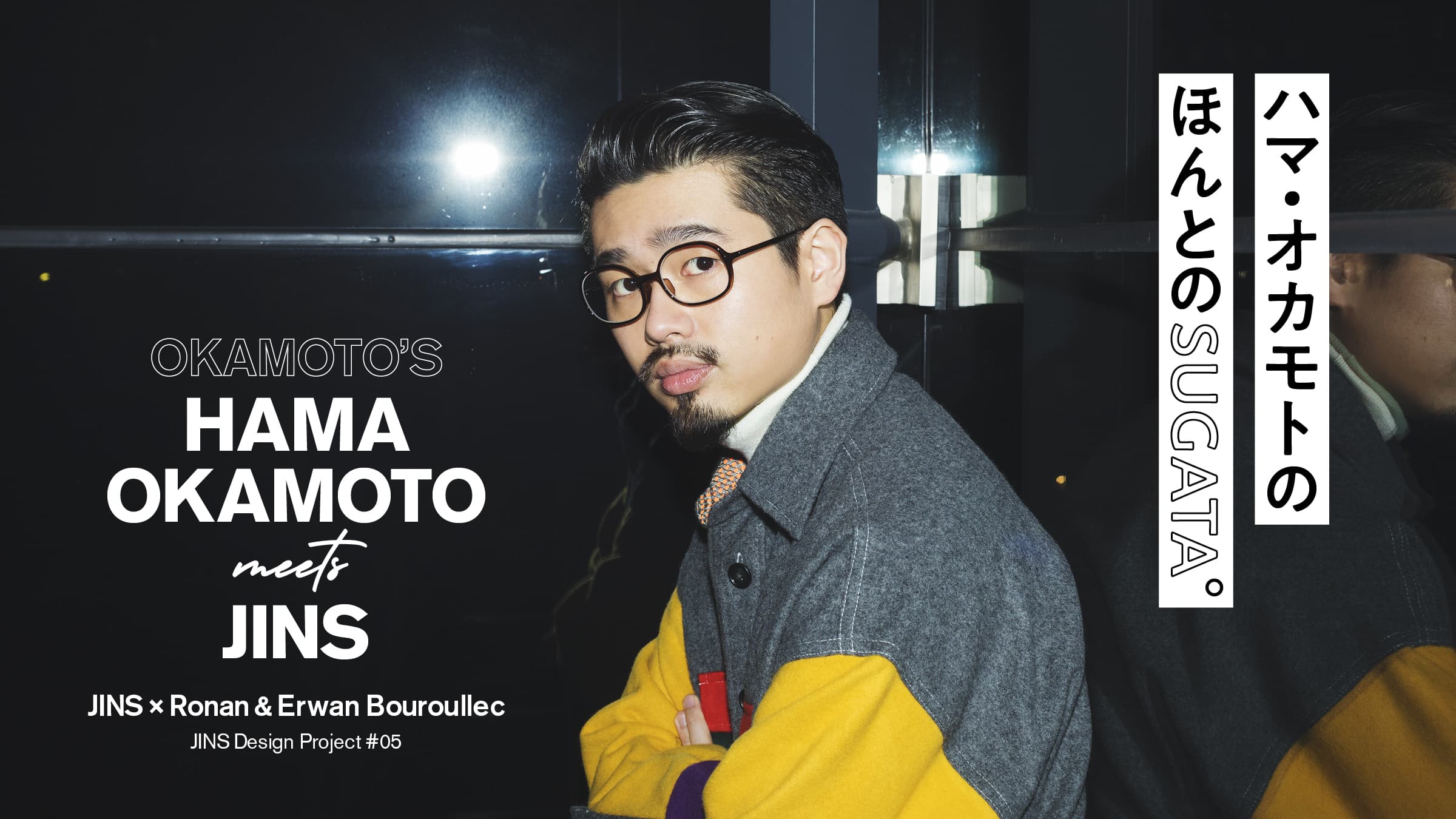

about

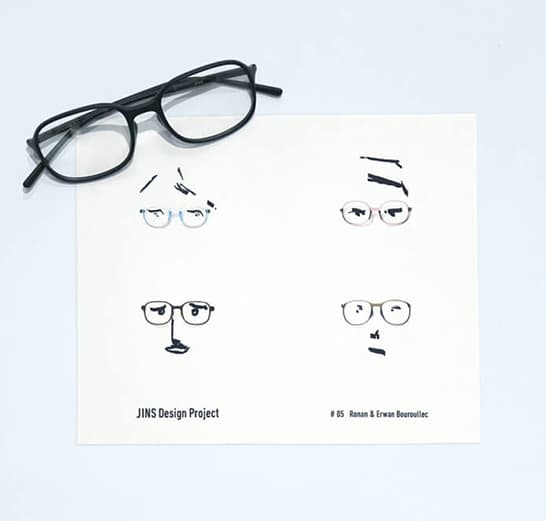

JINS×Ronan&Erwan Bouroullec

〈ジンズ〉は、2017年より“メガネを本質からデザインする”をコンセプトに、世界的なデザイナー達との対話を通じてこれからの時代に価値あるメガネを提案する「JINS Design Project」に取り組み、 ジャスパー・モリソン、コンスタンティン・グルチッチらと協業。優れたデザインのメガネを多くの人が手に取りやすい価格で提供している。第5弾で協業するロナン&エルワン・ブルレックは、プロダクトデザインから公共空間、都市デザインに至るまで幅広い分野で活躍。「ヴィトラ」「カッシーナ」など多くの有名企業にデザイン提供を行い、手がけた製品がパリのポンピドゥーセンターやニューヨーク近代美術館をはじめとする主要な美術館に収蔵されるなど、現代のフランスを代表するデザイナーである。