パターンを引くときに定規は使わない。

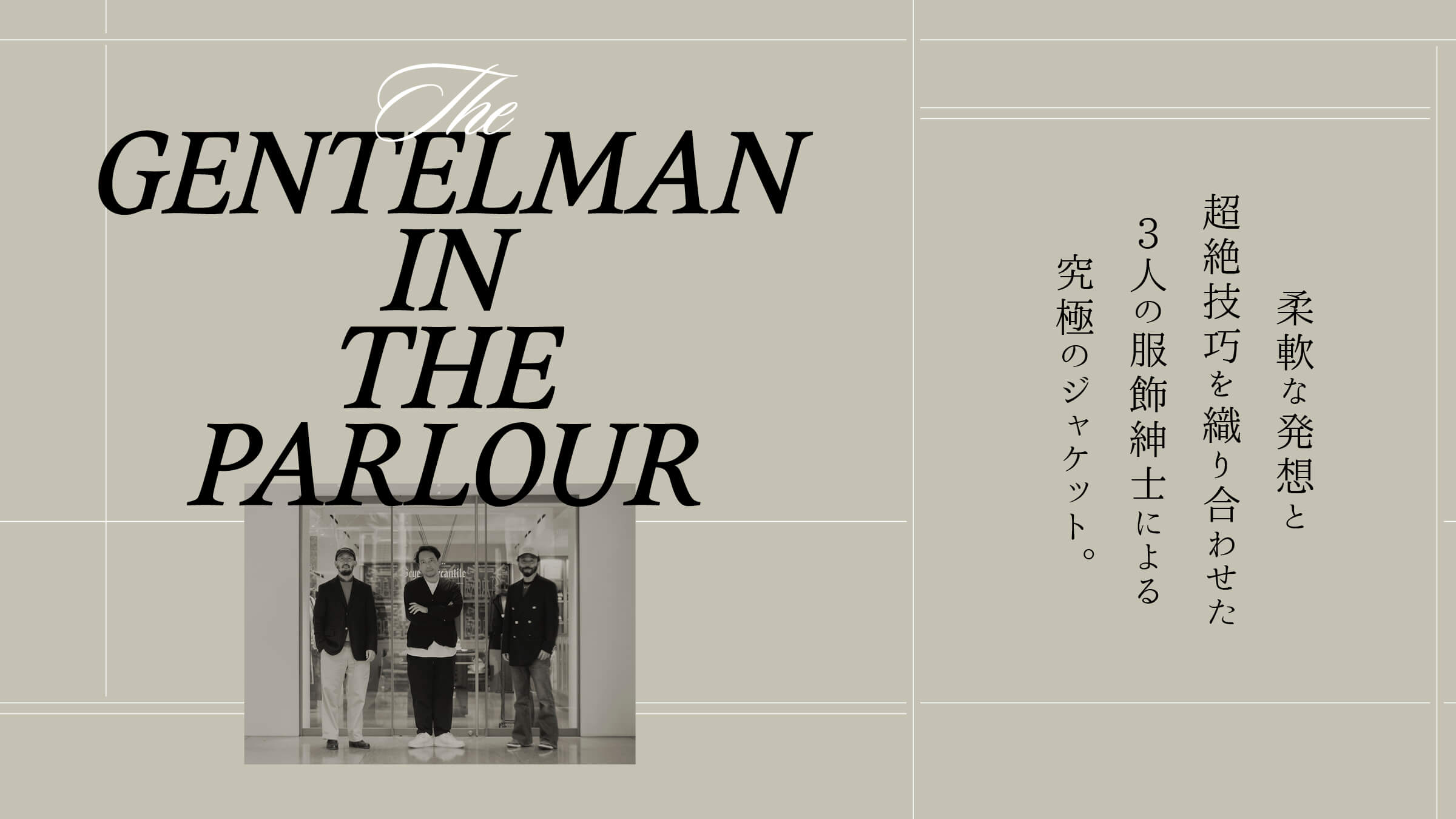

ー 小木さんと金子さんが着ているのはそれぞれお気に入りの一着ということですが、どんなところが気に入っているか教えてください。

小木:以前、イギリスの伝統的なボートレースの「ヘンリー・ロイヤル・レガッタ」を見にいった帰り道で、60代くらいのおじさんがヴィンテージのレンジローバーを運転していたんです。そのおじさんはブレザーを着ながらハンドルを握っていたんですが、運転しながら袖のボタンがキラキラと光っていて、それがめちゃくちゃかっこよかったんです。そうした光景が頭のなかに残っていて、そういう一着を今回目指しました。ダブルブレストで、肩が少し出ていて、着丈は長めが理想だったんですが、探すとそういうアイテムはどこにもなくて。

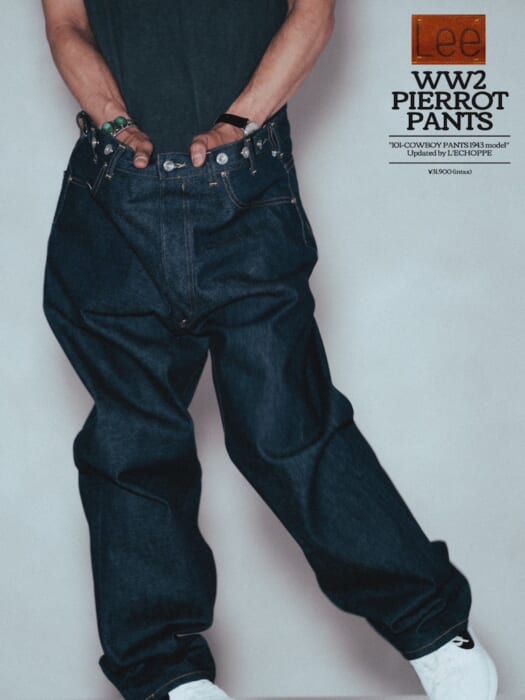

あと、最近フレアパンツを穿くようになって自分のファッション感に少し変化がありました。僕は〈ニューバランス〉のシューズをあまり上手に履くことができなかったんです。タンの部分に厚みがあって、それをうまく処理できなかったのが理由なんですが、フレアパンツを穿いたときに、結局は隠れてしまうんですが、その悩みが解消されて。そこからトラッドのスイッチが入ったんです。

ー フレアパンツでトラッド!? すごくユニークなエピソードですね(笑)。フレアパンツはどうして穿こうと思ったんですか?

小木:いま僕がかぶっているキャップもそうなんですが、〈ギャラリーデプト〉というLAのブランドがあって、〈クロムハーツ〉のフレアデニムをカスタムしているんです。彼らが〈カーハート〉のパンツをフレアにしていて、それを穿いてみたのがきっかけです。渋カジの時代はベルボトムにブーツを合わせたりしていて、今日みたいにバッシュを合わせるのはご法度のような雰囲気もあったらしいのですが、いまならそれもアリかなと思って。フレアパンツを穿くようになって、ダブルブレストのブレザーを着たくなりました。

ー ボタンの輝きもすごいですね。

金子:これ、もうジュエリーですよ(笑)。

宮原:真鍮なんですけど、これ以上磨けないっていうところまで磨いてもらって、裏にもちゃんと刻印をしてもらっています。

金子:こういうボタンを使うから、高くなってしまったんです(笑)。

宮原:さっき小木くんが言っていたみたいに、クルマに乗っているとイヤっていうほど眩しく光りますよ(笑)。

ー 一方で金子さんのシングルのジャケットはいかがでしょうか?

金子:このジャケットはとにかく着心地がよくて。

¥120,000+TAX

¥52,000+TAX

宮原:このボタン、一見すると中心線がズレているのわかりますか? 昔のジャケットはこういう付け方をしていたんです。このジャケットはカッタウェイといって、裾が前に広がる仕立てになっています。乗馬をする人が馬に跨った際に、裾が前に広がらないと乗りづらいじゃないですか。だから第一ボタンを締めても裾が左右に広がるようにしているんですけど、そのパターンに合わせて第二ボタンも中心線からズラしてつけることで、キレイにボタンが締まるようにしているんです。こうした仕様と同じように、失われてしまったディテールってたくさんあるんですよ。

ー そうした昔のディテールは、他にも再現されているんですか?

宮原:そうですね。肩線を見てもらうとわかるんですが、肩の後ろに引いてあります。1920年代から30年代までのジャケットは、こういう肩のつくりが多かったんですが、後ろから見たときにこの線が見えるのがイヤという人が多かったんでしょうね、だんだんと前の方にして見えないようになっていったんです。すると肩甲骨のあたりにゆとりがなくなって、動きづらくなっちゃうんですよ。要は見た目を気にしたことによって、機能が失われてしまったんです。

あとは袖もそうですね。ぼくがつくるジャケットの袖は、はぎ目が前のほうにあります。これも肩線と同じように、30~40年代になるともっと内側のほうへいって隠れてしまう。やはりこれも、こうすることで腕の運動量が失われてしまうんです。時代によって見え方を重視したことを境に、いまの大多数のジャケットの原型ができあがるんですが、僕がつくるジャケットには、そうして忘れ去られてしまったディテールを取り入れています。それが自分の考え方や、今回のものづくりにあっているんです。もちろん〈サイ〉でもそうしていて、それは頑なに直さずにいますね。

金子:ストライプの生地にしたのは、そうした宮原さんのパターンのすごさをわかってもらうためというのもあります。僕らが持っていたスタイルのアイデアを、宮原さんはきちんと形にして、なおかつ機能的に構築してくれました。宮原さんがいてくれて本当によかったです。

小木:イギリスのトラッドな人は、ストライプの線が肩の内側のほうへグッと流れていきますよね。それがまさに体現されています。

宮原:クラシコになっちゃうと、これをもっとまっすぐ見せるんですよ。とはいえ、このジャケットもゴリゴリのブリティッシュではなくて。

ー 先ほど話されていたように、その中間にあるということですね。

宮原:そうですね。そういう部分は金子くんと小木くんのセンスで、オリジナルな部分だと思います。

金子:こういうのって、古着で手に入るかといえばそうでもないんですよね。

宮原:サイズ感が合わないしね。

金子:はい。だからつくるしかないわけです。世界中にいるデザイナーさんも、そうやって自分の着たいものをつくっているのかもしれないですけど、わざわざこうしたフォルムやディテールでつくる根拠を持っている人はいないと思うんですよ。だから、本当に自分たちでやるしかないのかなって。

ー 今回のアイテムはいろんな要素をエディットしてできあがっていますが、そうしたアイデアは純粋なデザイナーよりも、金子さんや小木さんのような立場にいる人たちのほうが生まれやすいのかもしれませんね。

宮原:そうかもしれないですね。とくにルールとかないですし、自由な発想から生まれたものだからこそ、よくできたんじゃないかな。

ー 宮原さんに伺いたいんですが、金子さん、小木さんのアイデアは感覚的な部分もあったと思うんですが、そうしたお二人の言語をすぐに理解できましたか?

宮原:それは僕も日々、〈サイ〉のデザイナーである日高とやりとりしてますから。アイデアを汲み取る作業というか、「こういう感じだろうな」と形にしていくのが僕の仕事なので。抽象的なことでも具体的なことでも、言われたことは自分の頭のなかで処理するようにしています。だから、全然やりやすかったですよ。

金子:経験値が尋常じゃないですよね(笑)。

宮原:パターンを引くときに僕は定規を使わないんです。普通なら丸い定規を使ったりするんですけど、ぼくは直線定規だけを使っていて、あとはフリーハンドで描いて清書していくだけなんですよ。あれを使っちゃうとみんなと同じになっちゃうからイヤなんです。まずは基準線だけを引いて、あとは経験寸というものだけですから。そういう数字は教科書に載っていないので、自分のなかで培ってきたものがアウトプットされるだけなんです。

小木:すごいですね…。

宮原:肩線にしてもアームホールにしても、それはもう頭のなかにもうあるものなんです。それを定規を使って引こうとすると、何度やっても同じ線になっちゃう。僕には、その形に対するアームホールっていうのがあるから、全部一回フリーハンドで描いちゃうんです。今回ものすごくいいものができあがったけど、次をやる頃になるとおそらく「ここを直したい」というのが出てくると思うんです。そういう部分が成長につながるし、それがあるから楽しいんです。まだまだ勉強中です。

金子:いやぁ、ちょっと背筋が伸びますね。

ー 動画でも肩幅にこだわるシーンがありました。「もう少し肩が出ているほうがいい」と小木さんが仰っていて。数ミリでもだいぶ変わるわけですよね。

宮原:そうですね。結局、若干広げました。

小木:ちょっとダサいほうがいいんです。多くのデザイナーズブランドは肩が出すぎていて、デカければいいみたいな風潮を感じますけど、僕としてはちょうどいい着地点に落ち着きたかったんです。

宮原:今回のジャケットの肩幅は僕も好きですね。ちょうどいいと思います。上腕部分が膨らむのもいやだし、へこみすぎるのも変だし。これは本当にジャスト。着たときの肩のカーブの入りかたもいいですし。

金子:デフォルメされた見え方はしてないですよね。その一歩前で留められているというか。そのバランス感には自然とこだわっていたように思います。

ー 着丈もちょっと長めですよね。

宮原:そうですね。最近は短いものが多かったけど、正直な話飽きましたよね。これで75センチくらいなんですが、昔はこれくらいが普通でした。でもだんだん短くなって、一時期は68センチくらいまでいっちゃいましたよね。でも、いまはこれくらいの丈がいい。すごくいいフォルムに収まったと思います。