スーツを着るというのは、ランニングをするのに近い感覚がある。

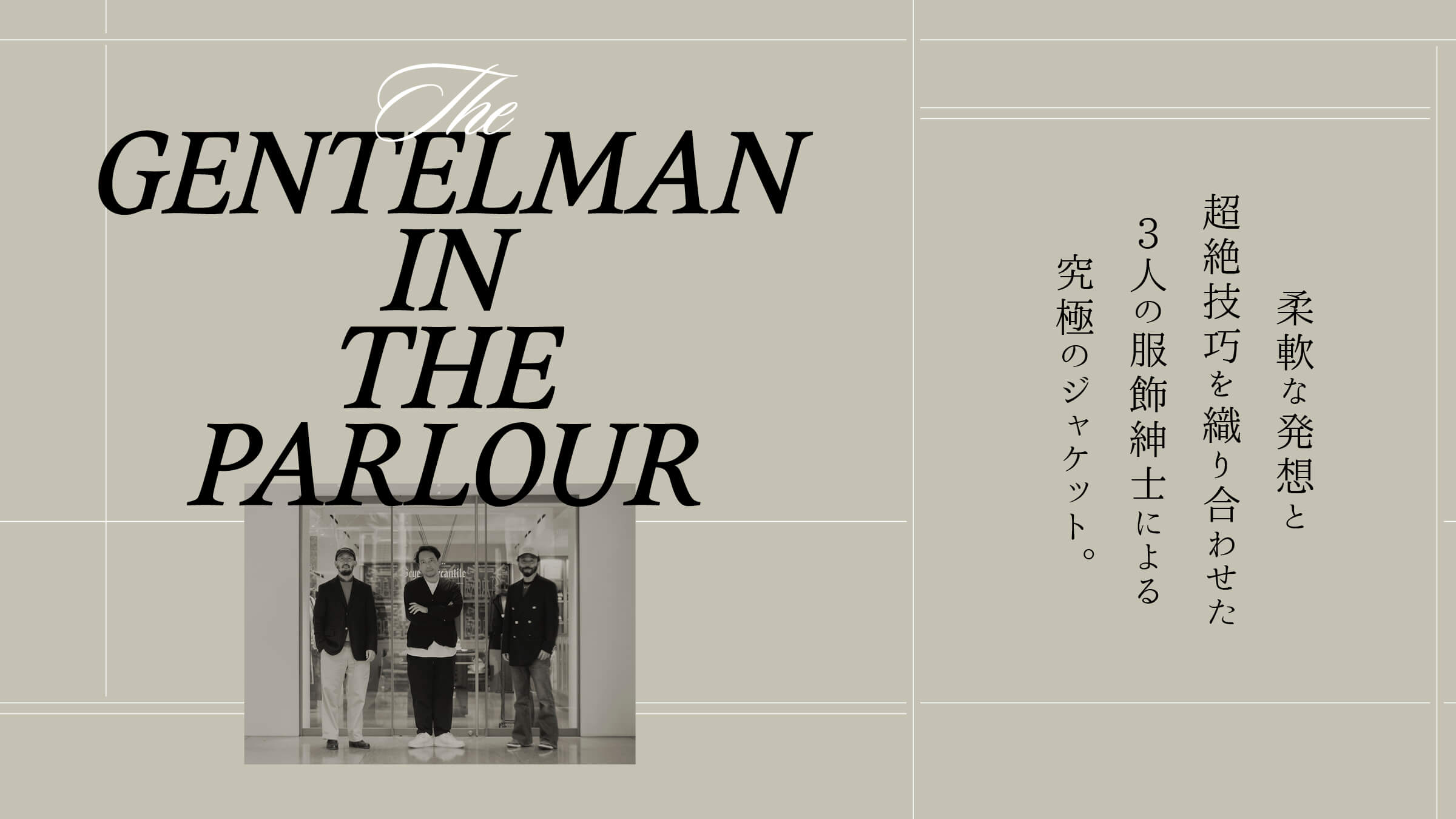

ー いまの世の中の風潮として、スーツの必要性がどんどん下がってきているなかで、今回のジャケットをどのようにプレゼンテーションをして興味を持ってもらおうと考えていますか?

金子:僕らはスタイルの発信を日常的にしていて、ジャケットをどのように着てもらうかというのは店頭でもきちんと説明はできるんです。一方でつくりやクオリティの部分は、包み隠さずに動画で伝えたほうがいいと最初から思っていました。今回のアイテムは宮原さんの仕事人としてのすごさがあって初めて形になっているんですけど、それはなかなか言葉だけでは伝えきれないところもあるんです。

ジャケット一着でもいろんなプロセスを経て完成しているということを若いお客さんにも知って欲しい。「The CO-OP」をやりながら、そうした知的欲求を抱えている若い人たちが多いというのも実感としてあるんです。

ー なるほど。

金子:ただ、課題として着ていくシーンがないというのがあって。だから日本ではスーツの需要があまりないのかなと。でもこのジャケットを着ることで、着た人の自信につながったり、それを起点にいろんな人が真似してスーツを着るようになったらいいですよね。ストリートでジャケットにジーパンを合わせてスケボーするスタイルが流行っちゃったりとか、きっかけはなんでもいいんですけど、自然発生的に着るシーンが生まれてくるのが理想です。いずれは僕らもスーツを着ていく場所をつくりたいとは思っているんですけど、その前に今回のアイテムを着た人たちから生まれる何かもあるんじゃないかと感じています。

ー 今日は金子さんも小木さんもカジュアルなスタイルに合わせています。こうして着崩すのもカッコいいですよね。

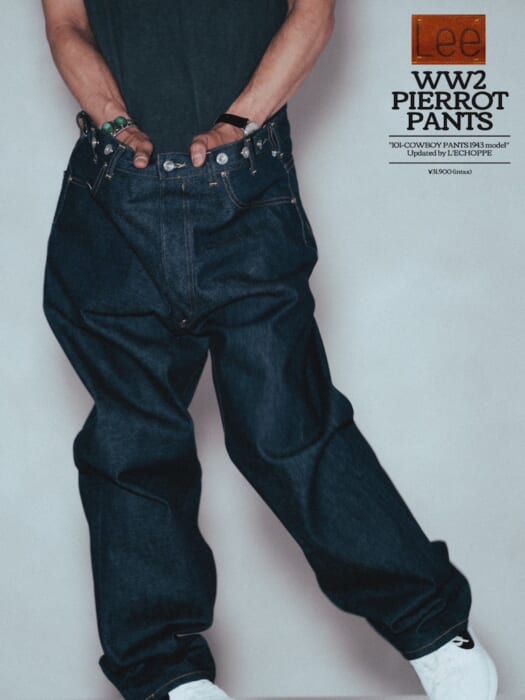

宮原:そうそう、なにもスーツだからって固くならなくてもいいと思うんです。こうやって崩して着てもらう提案からスタートするのもアリですよね。動画でも話しましたけど、2000年代の〈ザ・ダファー・オブ・セントジョージ〉が、まさにジャケットをかっこよく着崩していたんです。ストライプのジャケットに、なかにはシャツかTシャツを着て、古着の〈リーバイス®〉とオプティカルホワイトの〈コンバース〉を合わせていて。このジャケットを見て、そういうスタイリングをまたしたいなと思いました。

小木:僕のなかでジャケットやスーツを着るというのは、ランニングをするのに近い感覚があります。「ユナイテッドアローズ」の重松会長に以前、京都にある老舗の帯屋さんをご紹介いただいたんですが、そこで“ハレの日”について教えていただいたことがあるんです。昔は田舎の結婚式で新郎新婦の食事以外にも、神様に捧げる食事も用意していたそうなんです。それは新婚さんを祝福するために、神様にも降りてきてもらうための食事なんですが、そのときにみんなちゃんとした格好をしますよね。そのように定期的にハレの格好をしていないと、人間は“ケガレ”てしまうということでした。

僕にとってそうしたハレの日はウェルネスに近いというか、コロナになって定期的にランニングするようになったり、体調に気を使うようになったのと同じように、たまにジャケットを着ることで気の持ち方が変わって、生活が豊かになるんじゃないかと思っています。