作りたいものをピュアに作れることを、僕らは目指し続けたいんだろうなって。

ー 携帯といえば、今はSNSを通して誰もが自由に意見を言えたりするようになっていますよね。ポジティブな側面もあるけれど、なんだかギスギスしているように感じることも多い。主語が大きい話が増えてきている気がして。そんな中で個人と個人の小さな物語を、大きく伝える装置としての映画に、改めて魅力を感じました。

池松:仰られてること、すごくわかります。携帯を見ない理由をいい感じに話すと、「実感」なんです。目の前に人がいる、その実感というか手触りというか、それを伝えられる映画にする必要があると常々思っています。今回のような作風では特にそうですし、分断や亀裂が世界中で起こるなかでの撮影でしたので、人と触れ合い、互いを認識して理解し合う、フィジカルな実感が映ることを目指していました。撮影後は毎晩のように飲みに行ってました。ご飯を食べて他愛もない話をして時間や思いを共有して。そういう積み重ねが映画の奇跡のように映っていると思いました。

池松:韓国側の長男のミンジェさんは本当にピュアな人で。どんなに撮影が大変でもとにかく毎日一緒に飲みに行きたいっていう人だったんですね。こちらがどんなに遅くまで撮影しようと朝早かろうと誘ってくれました。それが初めの頃さすがに嫌で「日本の俳優は仕事のあとや撮影の前の日にお酒飲んだりしないんだよ」って嘘をついて断ってたんですね。そしたらオダギリさんが合流してからは毎晩飲みに行ってて、僕の嘘がバレました(笑)。結局、ほぼ毎晩みんなでご飯食べて、お酒飲んでの日々でした。

オダギリ:それも、海外だからっていうのがあるんですけどね(笑)。日本の現場ではそんなに行かないですよ。映画は真実が映るから、そういう関係性も全て映像に出るとは思うんですけど、仲が良ければ全て良いってわけではないんです。仲が悪ければ悪いなりのものが映って、それはそれでいい。ある生き様、在り様みたいなものがフィルムに残ればそれでいいと思っています。

ー 最後に、今のご時世における映画の価値について、お二人の考えを教えてください。

池松:映画の価値を決めるのは人それぞれですが物語ですよね。物語が自分たち人間にとってどれほど重要かどうかは説明するほどではないと思いますが、人は何を信じ生きていくのか物語を生み出すことによってここまで繫栄してきたわけです。それが今ではそのほとんどが迷子になっており、その価値がお金にとって変わり、物語ることをやめてしまっているんだと思います。映画の可能性というものはもっと大きなものだと思っています。

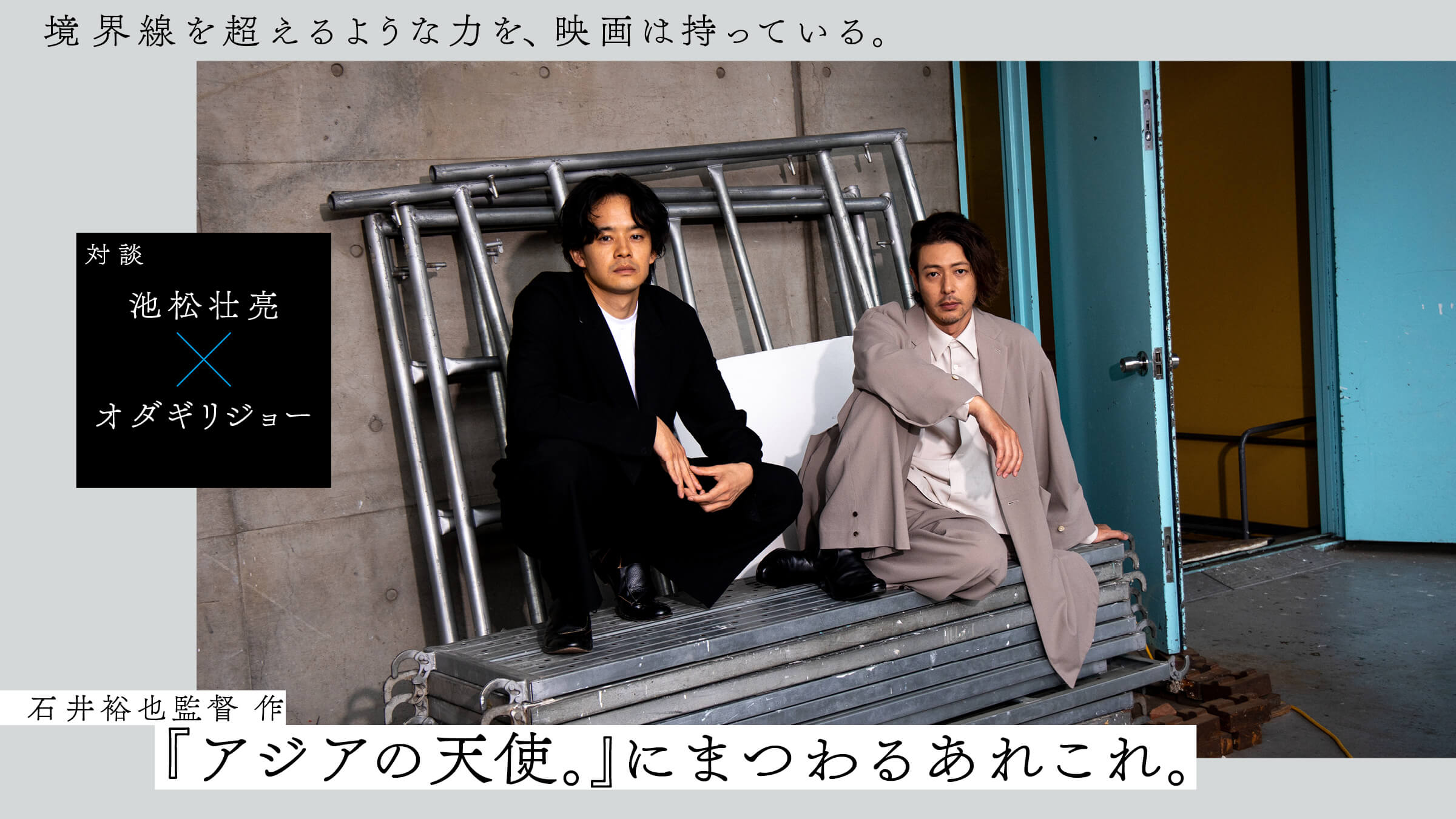

国と国との利害関係に巻き込まれ、コロナによってグローバルな交流が難しくなっているからこそ、この映画に意義があると信じています。国境という誰かが引いた線を超えるような共通言語を、映画は持っている。少なくとも僕は、これまで先代が残してきた映画にそういうことを沢山教えてもらいました。新しい時代を切り拓くための冒険をし、異質な希望を得て、家族が再生へと向かう、そういうことを見てもらえるのではないかと期待しています。

オダギリ:日本と韓国って、特に政治的な問題が起きやすいじゃないですか。中国もそうですけど。僕は今まで韓国の作品に4、5本参加しましたが、毎回すごく良い関係性が築けています。個人の目線で見れば政治的な思惑なんて関係なく、みんなで同じゴールを見つめて、一生懸命挑むだけ。芸術というフィールドで笑い合うだけなんです。作りたいものをピュアに作れることを、僕らは目指し続けるだけなんでしょうね。今はコロナで難しいですが、国際的なプロジェクトや、共同製作など、国境を越えた物作りができるように早く戻って欲しいなと思います。