12月が紅葉の見頃と言われる京都。コンパクトで回りやすく、歴史的な建造物や新旧さまざまなお店があり、ちょっと足を伸ばせば豊かな自然もありと、見るべき場所が目白押しでまさに旅にうってつけ。今回は、多拠点生活のひとつとして京都にもオフィスを構える建築デザイナー・関祐介さんにオススメのお店を聞いてみました。テーマは、“THE マテリアル”!

Photo_Kai Naito

Text_Shinri Kobayashi

Edit_Shuhei Wakiyama

PROFILE

「Yusuke Seki Studio」主宰のデザイナー。〈サカイ〉〈キコ コスタディノフ〉などのファッションブランドとの協業から、「すば」「オガワコーヒー ラボラトリー」といった飲食店、金沢のホテル「クム 金沢」など、数多くの空間デザインを行なう。東京と京都の2拠点生活を送っており、京都にはスタジオと町家「せきのや」の2軒を構え、アーティスト・イン・レジデンス的な活動もしている。

yusukeseki.com

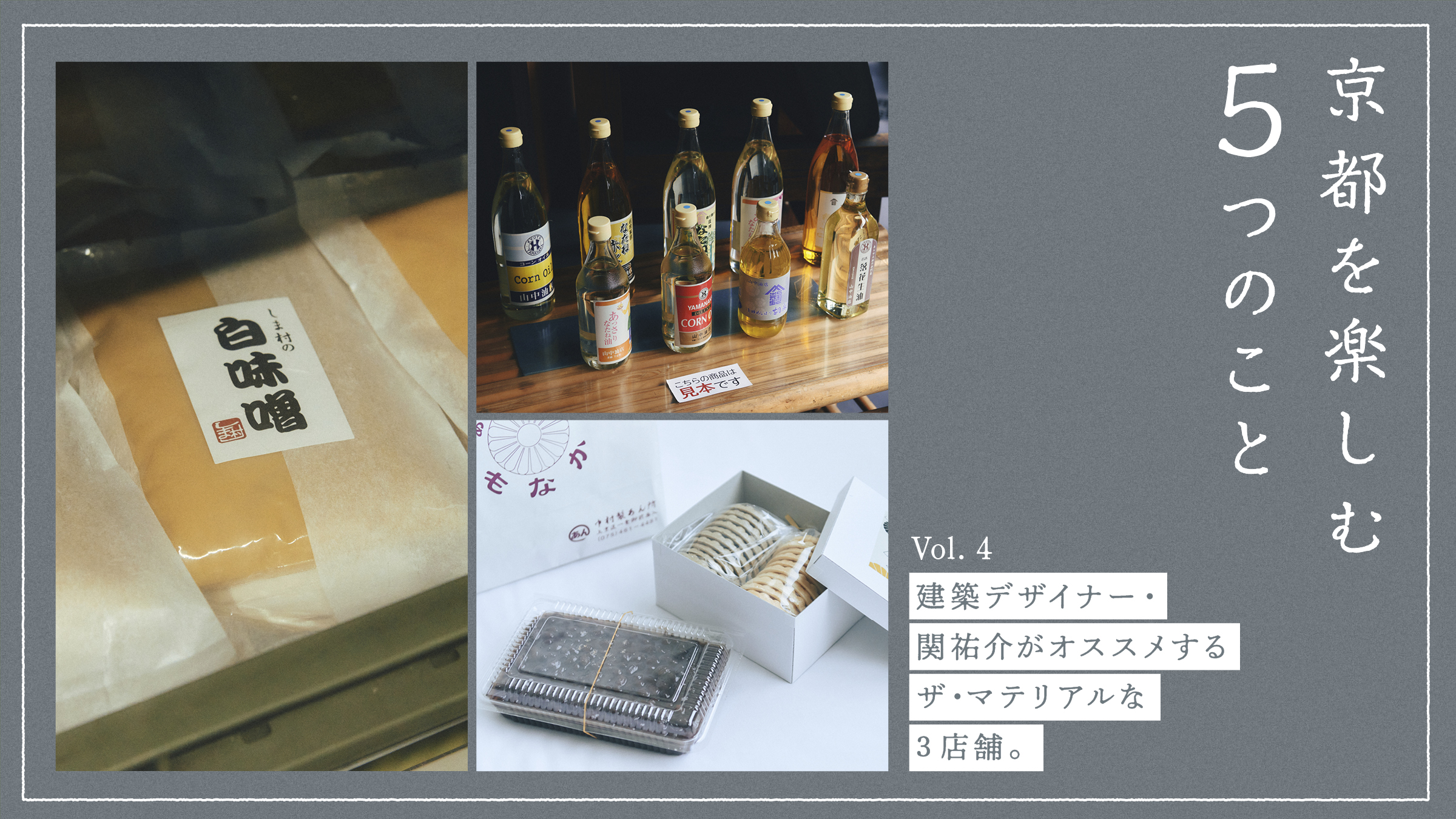

右手にあん、左手に皮。

関さんのスタジオでは、「中村製餡所」のあんともなかのセットを買って、食べるのが流行っているらしい。

「北野天満宮」の近くにあるここの店頭には「つぶあんセット」「丹波セット」「こしあんセット」「白あんセット」の4種が並びます。「つぶあんセット」は風味に優れた北海道産の小豆を、一方で同じくつぶあんの「丹波セット」は京都の丹波小豆を使用しています。

ここのもなかが特別なのは、あんともなかの皮が別々になっていて、食べるときに自分であんを詰めるということ。その結果、皮がしっとりせずに、パリパリの食感を楽しむことができます。

店先で販売しているものの、創業当初から和菓子屋への卸しがメインだったという「中村製餡所」。しかし、このお店のあんのおいしさの虜になった、どうしても売ってほしいという声に応える形で、あんともなかのセットが店頭販売される運びとなったのです。

このおいしさの秘密を少し教えてもらうと、まずは厳選した小豆に理由があるそう。畑でできる小豆は、その年の気候等によってできもちがうので、都度、産地を選び直すという手間をかけています。この厳選した豆を使い、1908年の創業以来、100年以上にわたり伝統の製法を守っています。

「あんをつくる手間はとにかく大変。たとえば小豆を煮るときに砂糖を入れるとそれ以上は煮えなくなる。だからタイミングが肝心だけど、日によって変わるので気が抜けないし、難しい。でもそういう手間を省力して、ラクをしようとすればするほど、味が落ちるのは間違いありません。 味が落ちてもよければ、仕事というのはいくらでもラクできちゃうんです」

こんな言葉にも職人の矜持を感じます。そして京都の水も大きな存在。地下深くから組み上げたおいしい真水が、あんには絶対に必要とのこと。ちなみに、京都では他にも日本酒や豆腐が有名だけど、これもおいしい水を必要とする食品の代表格。つまり京都の水はおいしいという証です。

もなかの皮はもち米100%。専門の生産者から仕入れているそう。餅は餅屋ならぬ、皮は皮屋ってことで食べてみると、とにかくパリパリ。もち米だけど焼いてあるので、パリパリなのです。

あんと皮。食べるときにそれぞれの素材を自分で合わせるという、一手間かかるもなかは、その手間をかけることによって極上の味わいが生まれるということを教えてくれました。

食用油から建築用油まで。

次に関さんが教えてくれた「山中油店」は、“あらゆる油の専門店”を掲げています。それにたがわず、なたね油、胡麻油、エゴマ油、オリーブオイルなどの食用油はもちろんのこと、建物の床や壁に塗る自然塗装用油というところまで揃っています。

お店は、江戸後期の文政年間(1818〜1830年)に創業。ざっと200年くらいの時間が経っています。このお店は油をつくるのではなく、油を仕入れて売るというのが基本スタイル。ただしその知識と情熱は半端じゃなく、その知識を目当てに全国から問い合わせが来ています。

たとえば、建築に使う自然塗装用油。汚染された室内の空気を吸うことで、体調不良を引き起こすシックハウス症候群という言葉もよく聞きますが、ひとや自然に優しい建物を望むひとが増えました。その流れで、このお店の自然塗装用油が注目を浴びることに。

店主いわく、大工の間でも自然塗装用油の知識まで持っているひとが少ないことから、お店に聞きに来るひともたくさんいるのだと言います。この油は、歴史的な建築、つまりは木材を使った建物が数多く残る京都ではなおさら重宝されるているのです。関さんも建築デザイナーという仕事柄、気になるところだったのでしょう。お店の近くには、京町家をリノベーションし、自然塗装用油をふんだんに使った宿泊施設「平安宮内裏の宿」も開業しています。

平安宮内裏の宿。

各種揃う食用油にもこだわりがあり、オリーブオイルなら味と生育環境を確かめるために、わざわざイタリアの原産地に足を運ぶと言います。

「山中油店」の人気商品のひとつ「玉締めしぼり胡麻油」を味見させてもらうと、その風味の豊かなこと! 市販の胡麻油と違い、透き通った琥珀(こはく)色をしていて、胡麻本来の甘みと旨みが味わえる逸品です。胡麻を煎ったあとに釜でじっくりと焙煎し、全国でも数少なくなった伝統的な玉締め機でゆっくりと搾ります。搾った油は和紙で濾され、透明感のある胡麻油へとなるのです。その工程すべてに職人技が活かされています。

200年という歴史を持ちながら、建築から食用と新しいことにも挑戦していくその姿勢は、油という素材ひとつでもその深みを感じさせてくれました。

ハレではなく、ケの白味噌。

「白味噌がとにかく甘くておいしいのです」という関さんの推薦を頼りに向かったのは、京都御苑の東に位置する味噌問屋の「しま村」です。

一般的に淡い色の味噌のことを白味噌と呼びますが、「しま村」では西京味噌のことを指します。

西京味噌はその名の通り、京都を中心とした関西地方が起源の味噌です。色がクリーム色なのは、一般的な茶褐色の味噌より熟成期間が短いことと、麹の割合が多くおおむね2〜3倍使用されていることに由来しています。塩分も控えめで、甘い仕上がりになっているのが特徴です。

ただし、巷では甘さを足すために甘味料を入れた、人工的に甘い白味噌も珍しくありません。それに対して「しま村」では、白味噌本来の味を守るために、麹による自然な甘みをうまく引き出しています。

その秘密は、発酵熟成の工程を簡略化せずに、自然本来のスピードと製法で進めていること。外食などで食べるインパクトを重視するのではなく、毎日食べるものとして飽きのこない味わい深さを具現化したのが、いまの「しま村」の白味噌という訳です。

「黒豆味噌」「赤だし味噌」「胚芽米味噌」など、白味噌以外の味噌も豊富に揃っていました。雑煮を食べる正月も近いこの季節。白味噌を使う京都の雑煮にあやかって、来年は「しま村」の白味噌を使って雑煮をつくるのも一興でしょう。それこそ、昔ながらの京都らしい甘口の白味噌「雑煮白味噌」も「しま村」ではつくっています。

関さんのオススメに導かれて訪れたのは、良質な“素材”を販売するお店ばかりだけど、取材で話を伺うと、それをつくるためのお店側の素材に対する深いこだわりと情熱が垣間見れたのでした。