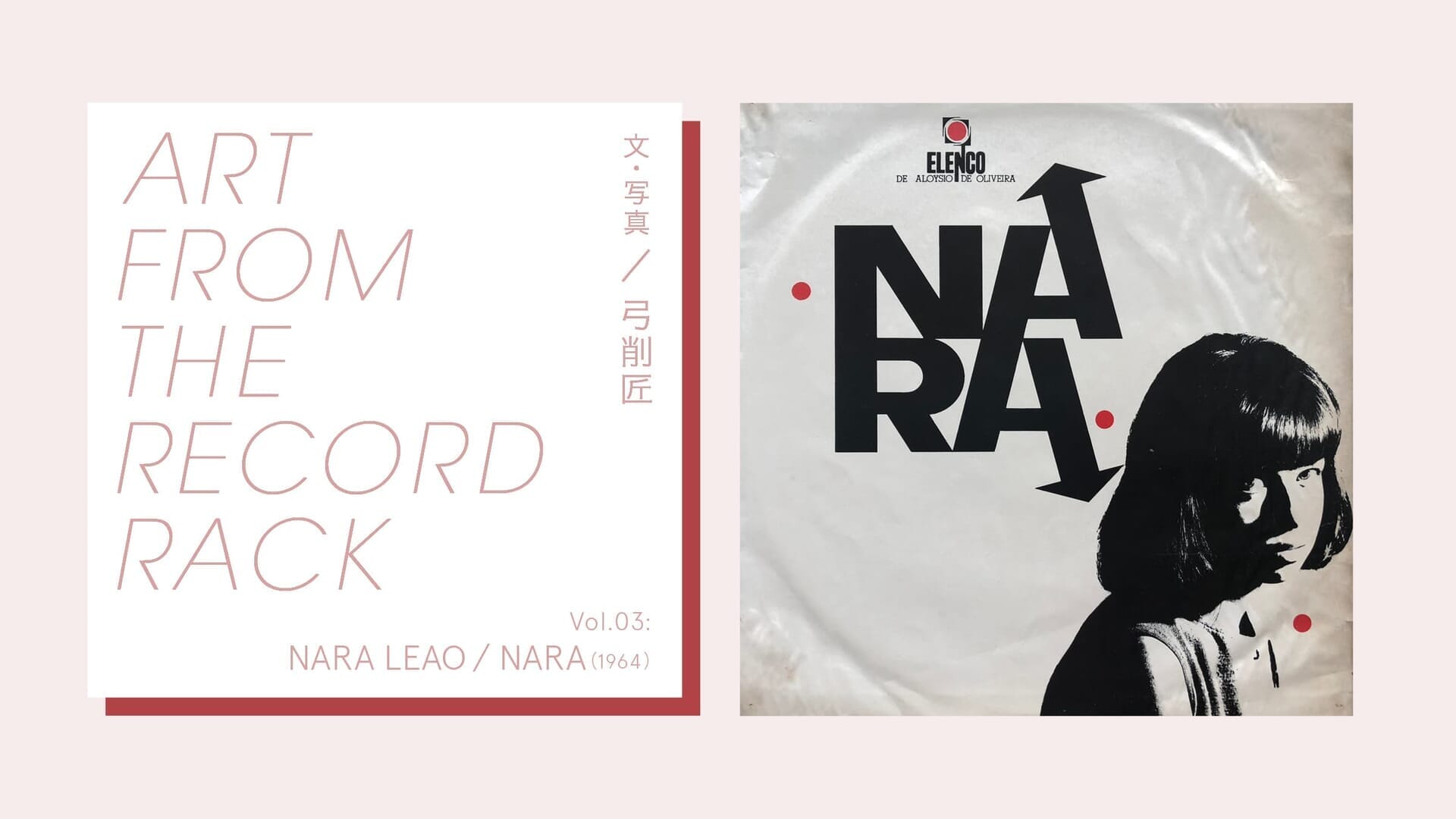

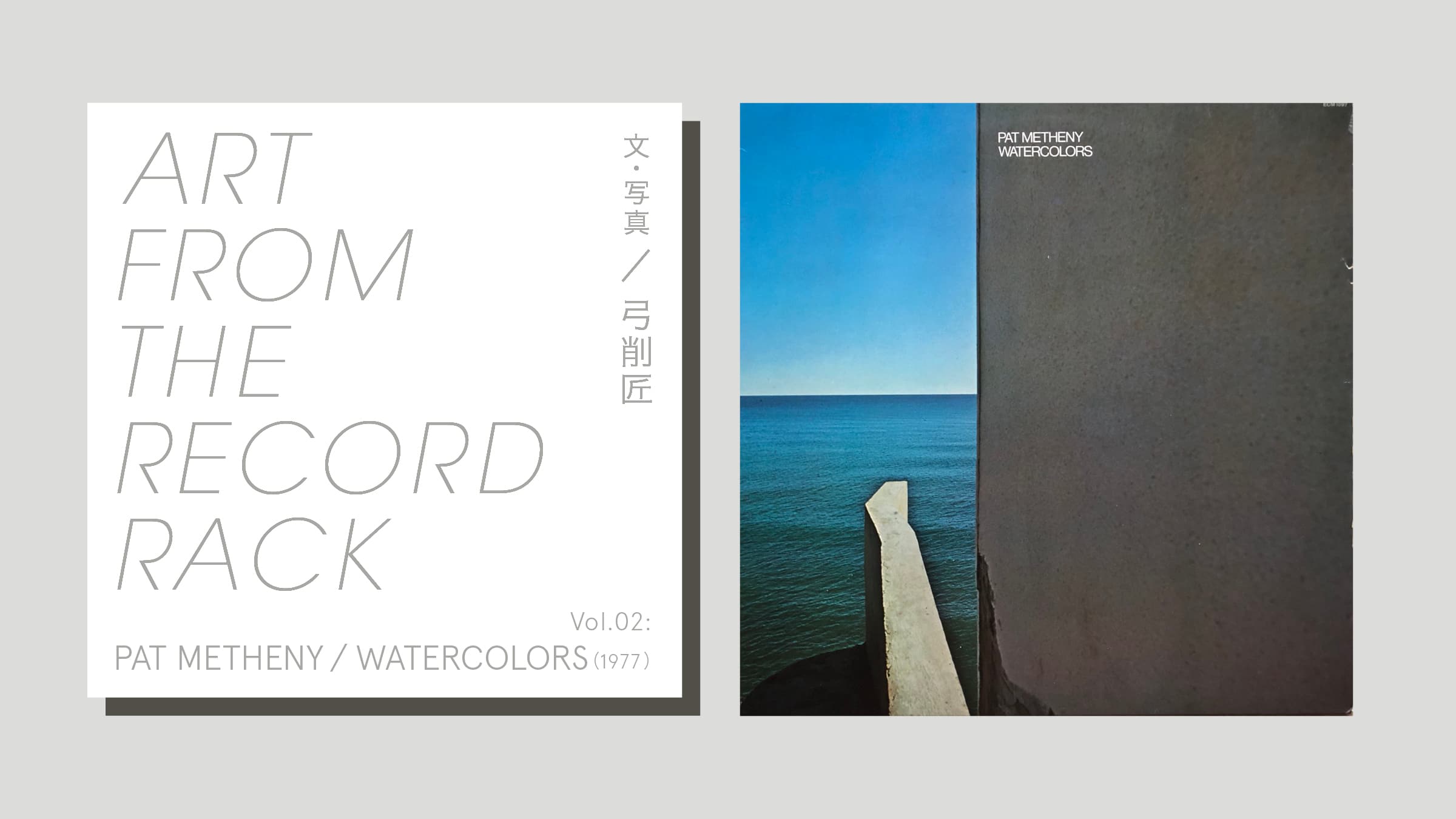

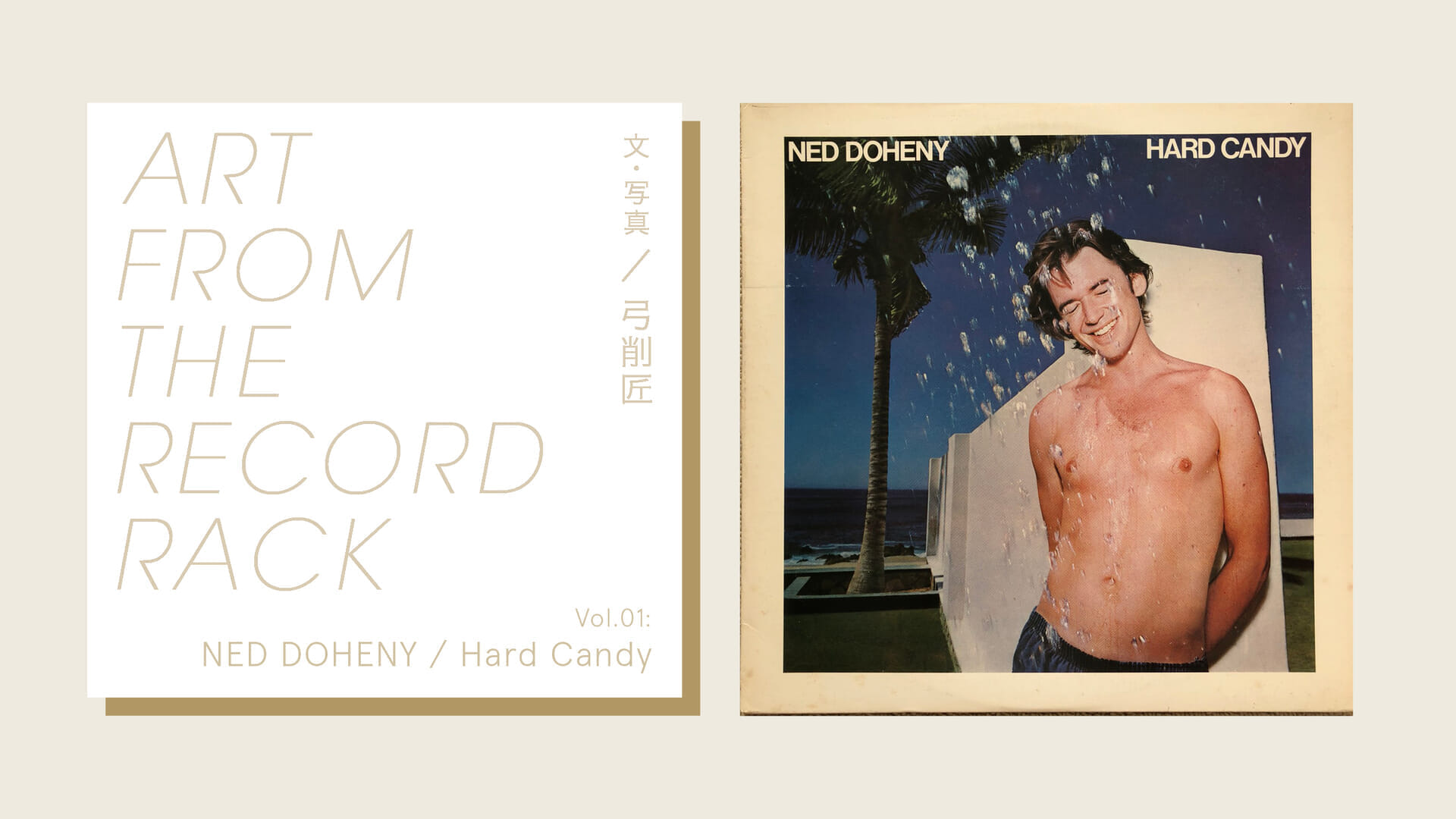

Vol.04

EAGLES / HOTEL CALIFORNIA(1976)

HOTEL CALIFORNIAは、泥沼化したアメリカ社会に対するレクイエム。

こんにちは、弓削匠です。

第4回目となる今回は、おなじみ『HOTEL CALIFORNIA』です。このレコードは、アメリカ建国200周年に盛り上がる1976年にリリースされました。

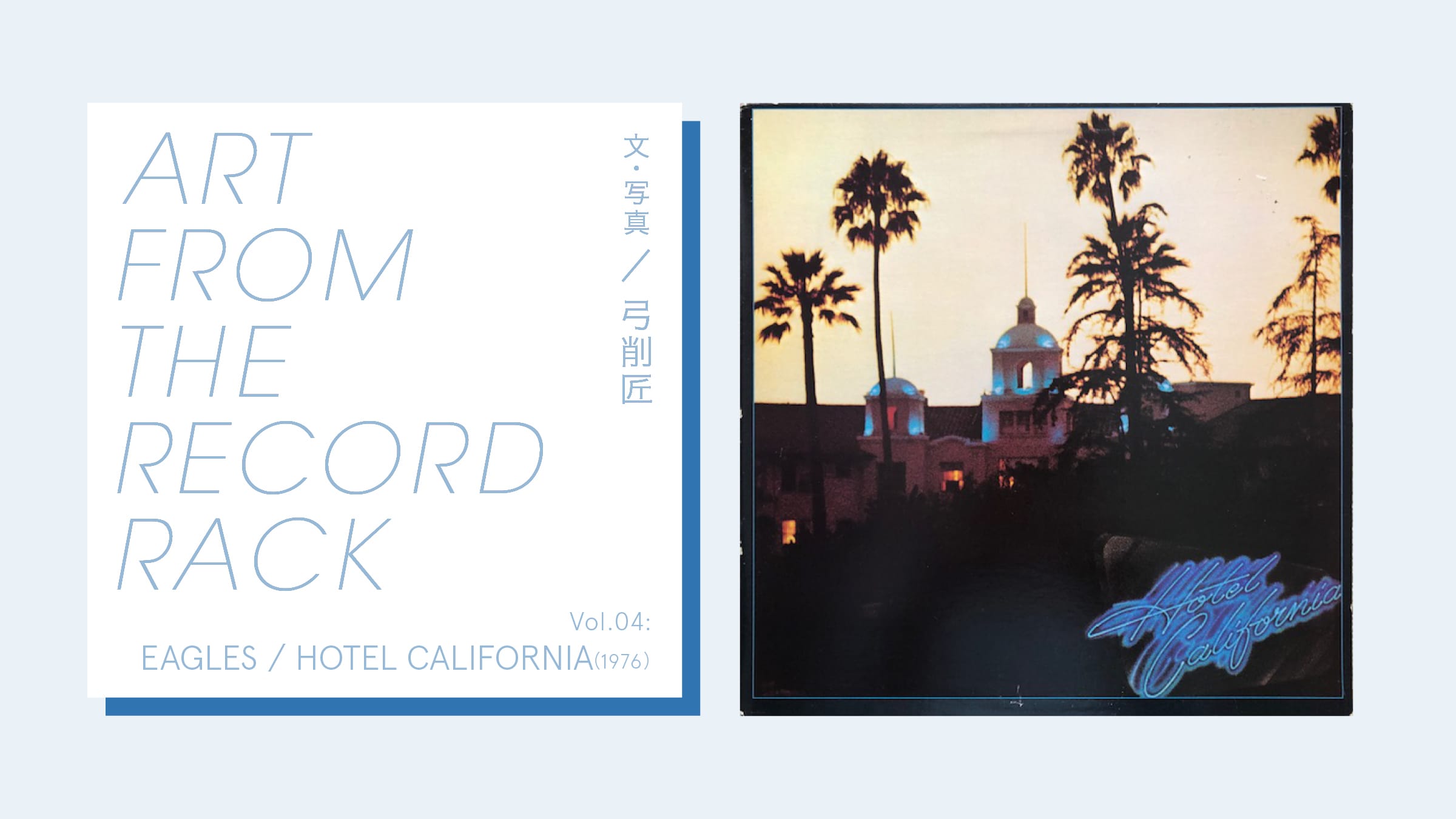

『HOTEL CALIFORNIA』 (1976 Elektra / Asylum / Nonesuch Records A Warner Communications)

公民権運動とヴェトナム戦争の泥沼化で混乱していた当時のアメリカ社会に、60年代以前のいわゆる「アメリカン・ドリーム」はもう存在しなかった。言論の自由や民主主義は見せかけであり、自由思想は封じ込められ、アメリカ国民は鬱屈した世界に幽閉され管理されていました。

しかしカリフォルニアだけは、依然として理想主義的なイメージが残っていて、だから多くの若者が、地方から彼の地を目指した。幻想とは知らずに。

もちろん、辿り着いたところで、そんな夢の地など、どこにもありやしない。

カリフォルニアという幻想麻薬に侵され、自分自身の中の野獣が育っていく。現実に戻らなければと気付いたときにはもう遅い。決して逃げ出すことのできないこの状況を打破するためには、素直に現実を受け入れるか、自殺するかしかない…。『HOTEL CALIFORNIA』という名盤には、そんな嘆きが込められているのです。

つまりイーグルスは、ロックフロンティアの終焉とアメリカ社会に対する痛烈な皮肉を持ってして、『HOTEL CALIFORNIA』をアメリカそのものに対するレクイエムとしたというわけ。

歌詞の裏側に込められた、

さまざまな意味。

まずは『HOTEL CALIFORNIA』の歌詞を紐解いていきたいのですが、それを始めると、とてつもない文字数になってしまうので、キーワードだけ並べてみましょう。何通りにも解釈できる『HOTEL CALIFORNIA』の歌詞は想像が膨らみ刺激的。とにかくダブルミーニングの嵐なのです。

colitas

砂漠の花の名でもあるが、マリファナの意味も含まれている。

dark desert highway

highwayはアメリカのクルマ社会(経済成長)の象徴。また、同時代に誕生したロックンロールのことを意味する。dark desert(暗い砂漠)とは人種差別のことだと思われる。

her mind is Tiffany-twisted, she got a lot Mercedes Bends

Mercedes Benzのもじりと同時に、herやsheはジャニス・ジョップリンのことを指す。

we haven’t had that spirit here since nineteen sixty-nine

直訳すると「そのようなスピリッツ(酒)は1969年以降のここには置いていません」。ここで言うスピリッツは、魂(ロック)も意味する。そして1969年は「ウッドストック」開催の年。ヘルス・エンジェルスによる「オルタモントの悲劇」も起こった年でもあります。

the beast

野獣を意味するが、当時のアメリカの音楽業界のことも指している。

steely knives

スティーリー・ダンを持ってしても、商業主義の音楽業界に立ち向かえなかったという揶揄。『HOTEL CALIFORNIA』がリリースされる以前に、スティーリー・ダンは自らの曲中に「イーグルスのうるさい音楽をかけろ」と揶揄したことがあったため、それに対する当てつけとの説も。

check out

死の意(北米口語では自殺の意味でも使われる)。

…と、その他にも色々とありますが、いやしかし、凄まじい歌詞です。

HOTEL CALIFORNIAの歌詞は

イーグルスの苦悩を物語る。

当時のイーグルスは、前作のアルバム『呪われた夜』がバンド初の全米No.1を獲得し、3枚のシングルがトップ10入り。1976年にリリースされた『イーグルス・グレイテスト・ヒッツ1971-1975』はなんと、2900万枚以上のセールスを記録しました。

同アルバムは、現在もマイケル・ジャクソンの『スリラー』を抑え、全米歴代1位の記録。全世界のセールスで言うと、今日までに4100万枚以上を記録する、世界で最も売れたベストアルバムでもあります。

その直後にリリースされた『HOTEL CALIFORNIA』もビルボード誌のアルバムチャートで8週連続1位に輝き、グラミー最優秀レコード賞を受賞。米国内でのアルバムセールス1600万枚以上、全世界で2000万枚以上のセールスを記録しています。

ただし、ビッググループとして認知される一方、ヒットソングを生み出さなくてはならない重圧やメンバーの脱退などで、イーグルスは相当参ってしまったのです。そんな中で彼らが考えていたことが『HOTEL CALIFORNIA』の歌詞に反映されているんですね。金や名声は手に入れたが、そんなものは大したことはない。残るのは虚しさだけ。欲しかった金も、ありすぎると無意味な物になってしまう。成功の代償は朝から晩までスタジオに籠っての制作とレコーディングの日々。彼らの思い描いていた夢は、自らの自由を奪ってしまったということでしょう…。

ビートルズとも関係が深いジョン・コッシュが手がけたデザイン。

さて、長々と書いてきましたが、ここからが本題であるジャケットのお話。

アート・ディレクターはイギリス人デザイナーのジョン・コッシュです。彼はジョン・レノンに誘われて、アップル・レコード(ビートルズが設立した企業アップル・コアのレコードレーベル)に入社しました。クレジットはありませんが、24歳の彼が最初に手掛けたアルバムはあの『アビイ・ロード』。アップルでの最後の仕事は『レット・イット・ビー』のデザインでした。

やがてコッシュは、ロッド・スチュワートがアメリカ進出するのと同調する形で渡米。数々の作品を手掛け、リンダ・ロンシュタットのアルバムでグラミーを3度受賞するのです。

そして『HOTEL CALIFORNIA』の話。夕暮れ時のビバリーヒルズ・ホテル、通称ピンクパレスを使った秀逸なデザインはどう生まれたのか。

コッシュは70年代のウエスト・コーストのダサさに惹かれ、その象徴でもあるヤシの木やネオンを使うことを決意。そして、ロックフロンティアの終焉を表現するために、栄華の象徴である高級ホテルに夕日が沈むというアイデアを思いついたわけです。

この絵を実現するために、コッシュはハリウッド大通りに三脚を立てて、交通渋滞を引き起こしてまで粘りに粘り、納得のいく写真が撮れるまで撮影を止めなかったそうな。

よく見ると見えてくる、

黒魔術との繋がり!?

また、『HOTEL CALIFORNIA』のジャケット表1には、イーグルスの名前が入っていません。これもコッシュの確固たる狙い。より物語性が増すこの手法は、レコード会社と大喧嘩した結果、勝ち取ったものでした(ヒプノスシスによる、ピンク・フロイドのジャケもそうですね。後日紹介します)。

ところがリリース時になると、レコード会社はシュリンクパックの上からEaglesの名前入りステッカーを貼り報復したのですが…。

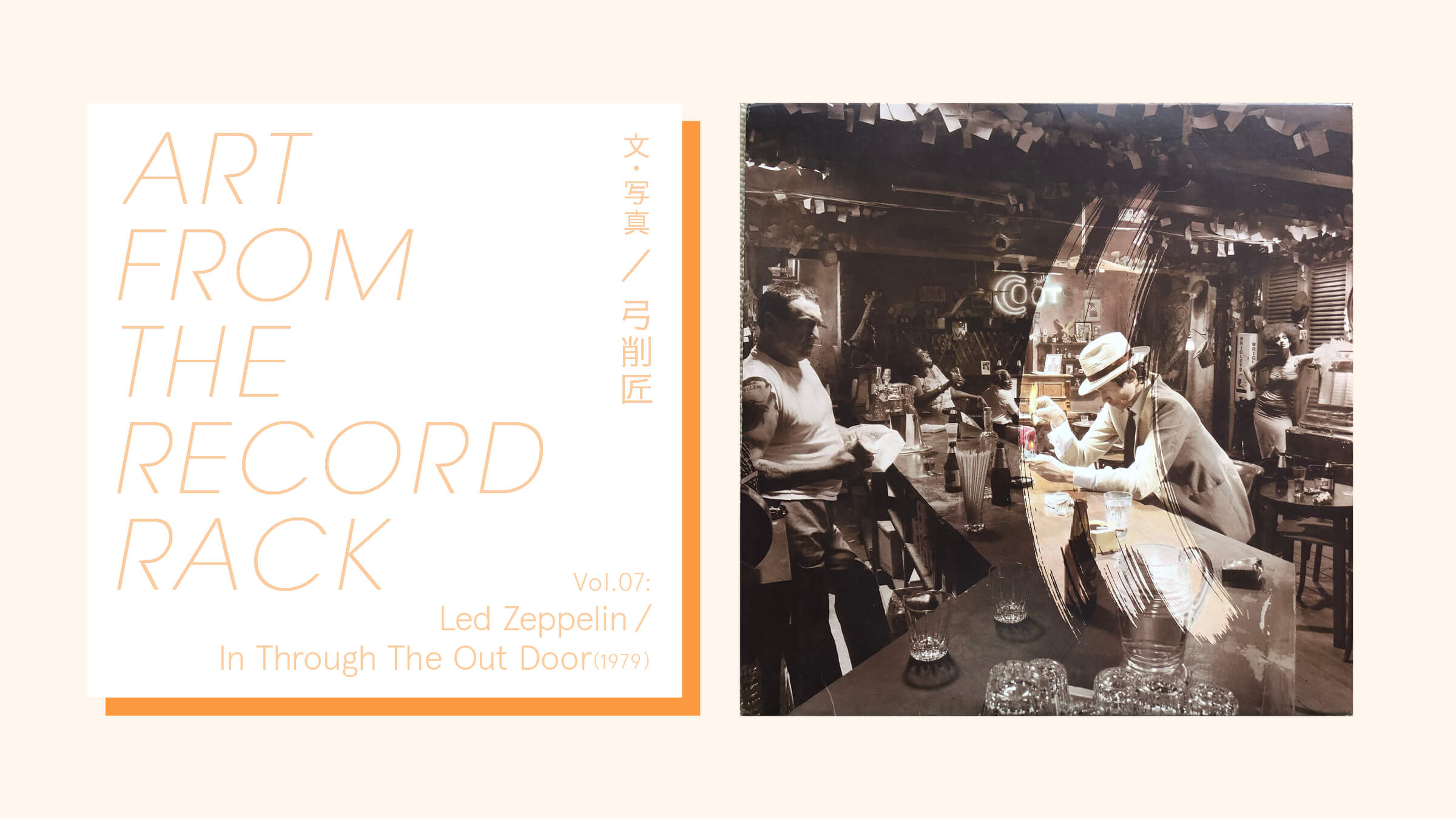

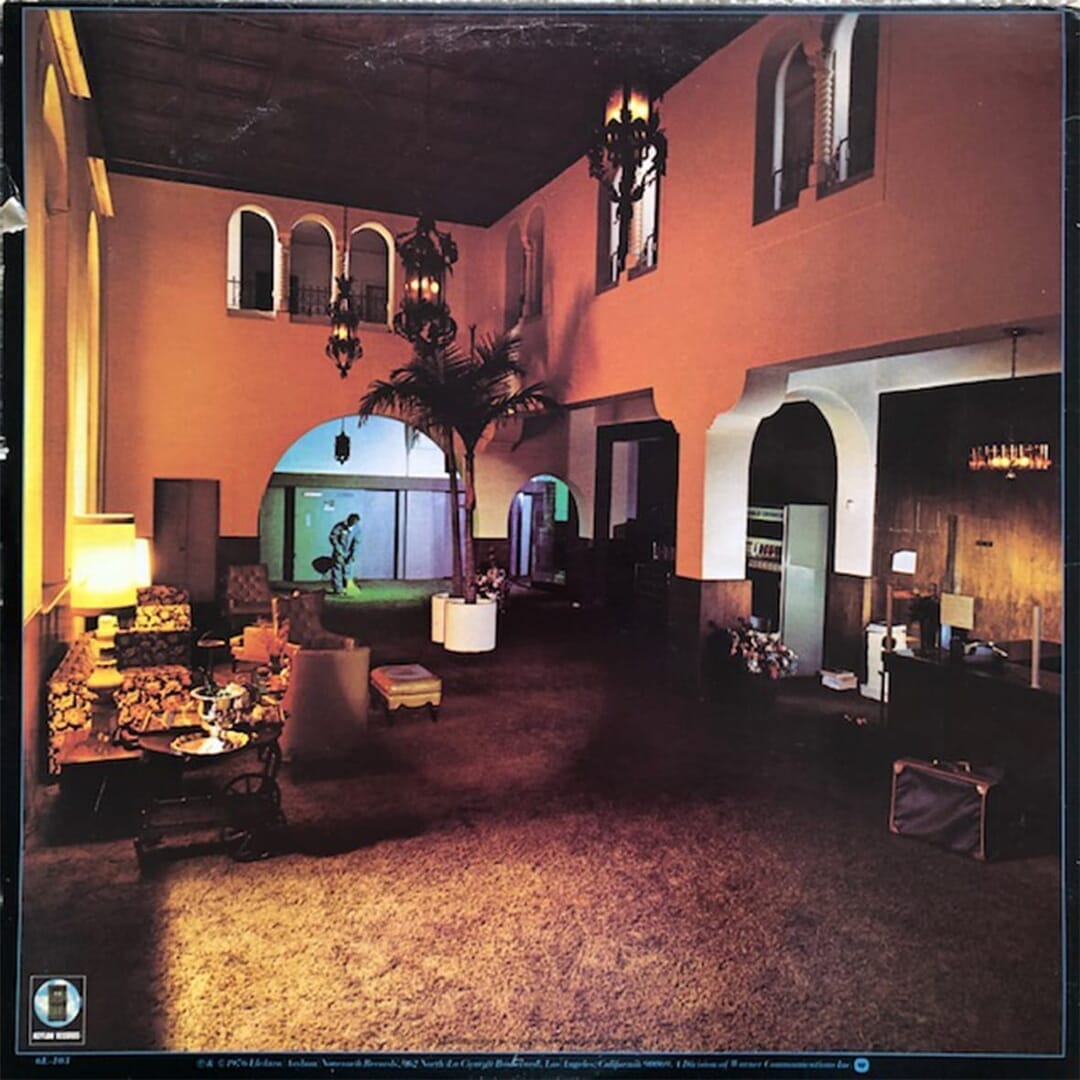

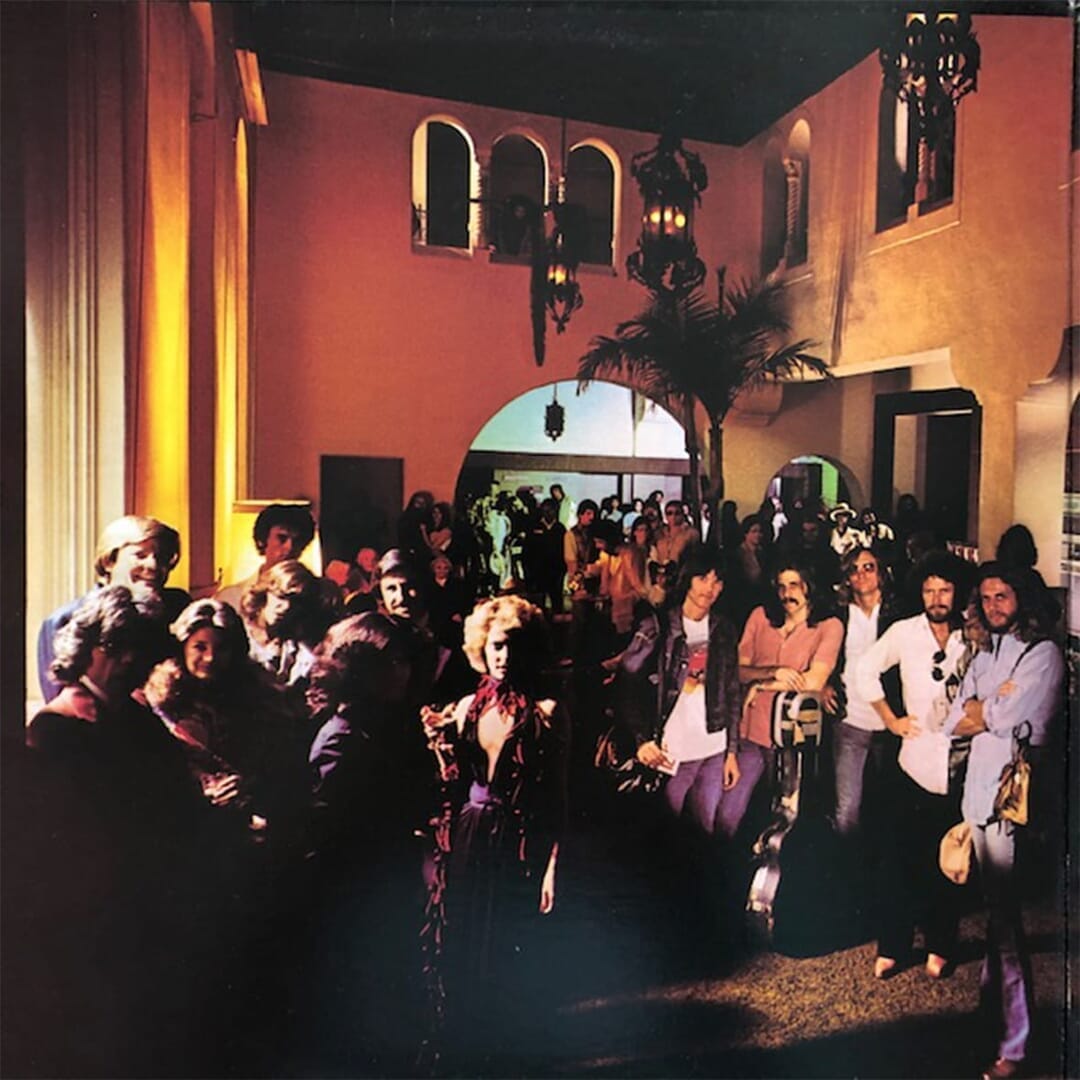

ダブルジャケットを開くと現れる、ジャケットとは対照的なイメージ。

で、ダブルジャケットを開くと、寂れたホテルのロビーが現れます。夢と現実の落差を表現するために、敢えてここではビバリーヒルズ・ホテルより数段ランクが劣る、リド・ホテルを使っています(現在は安アパートに)。

対面はメンバーやスタッフの集合写真。

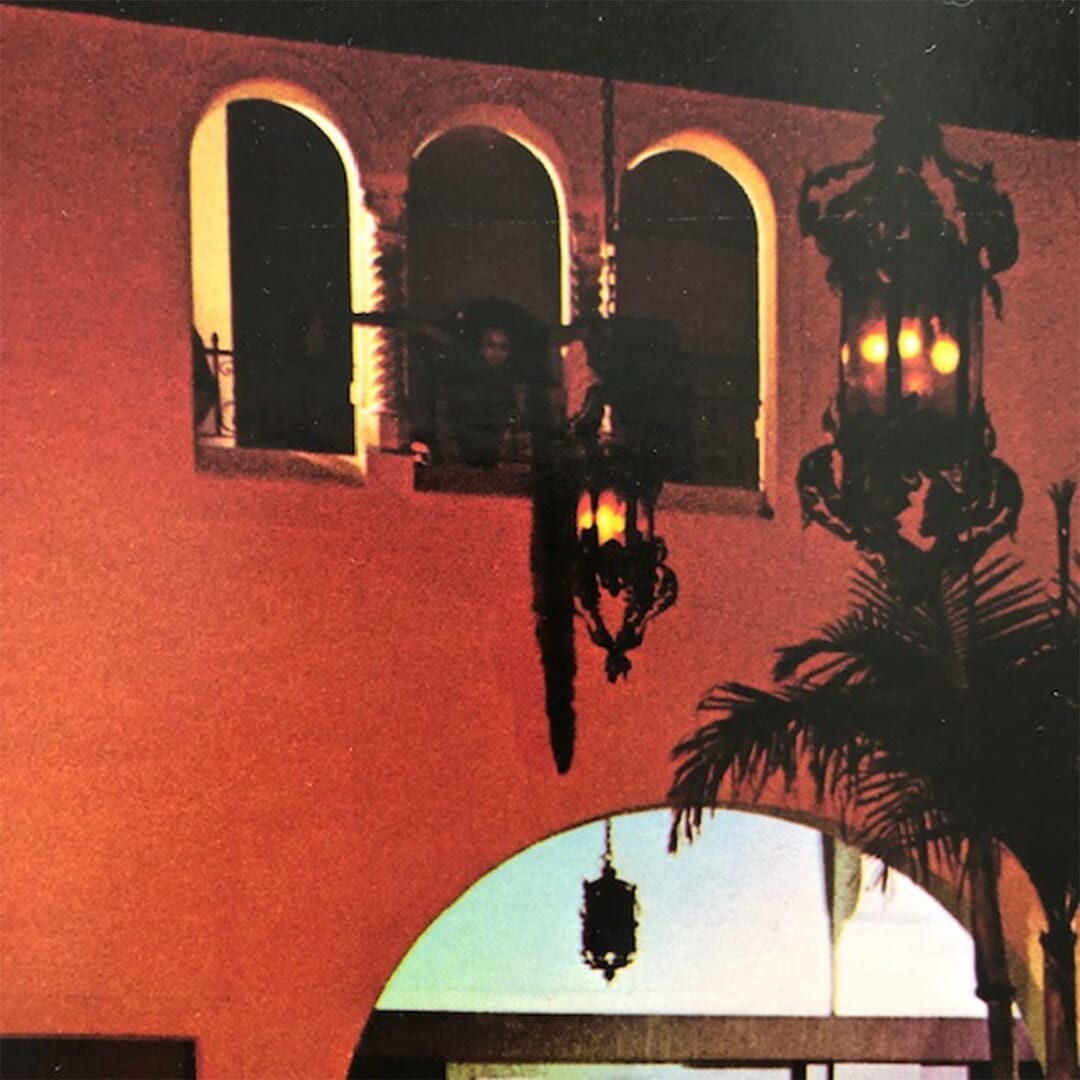

対面にはリド・ホテルのロビーにしらけ顔のスタッフや友人などを沢山集めて、イーグルスのメンバーを中心に、喧噪と虚空に満ちた猥雑なパーティーシーンを演出しているのですが、わかりますかね…。ロ、ロ、ロビーの2階テラスから階下の客を見下ろすように、アフロヘアーの怪人が写り込んでいるのです…。

上部中央の窓に人影が…。

一見、毛皮のストールを垂らしたアフロヘアーの女性に見えますが、どうやら違う。コッシュによると、撮影当時はあまりにも多くの人が集まり、全員を把握しきれていなかったと言います。でも2階の演出はしておらず、あの場所に人がいることはありえないとのこと。怖いですねぇ~。

色々と調べていくと、何やら黒魔術との繋がりが見えてきます。ロック界には黒魔術がはびこっていますからね。イーグルスもご多分に漏れず、黒魔術のお世話になっていたとか。彼らには、伝説的な黒魔術師アレイスター・クロウリーに次ぐ、最も危険な黒魔術師アントン・ラヴェイが絡んでいるようです。そしてなんと、『HOTEL CALIFORNIA』は、アントンに影響されたサブリミナル・メッセージが隠されている…! 『HOTEL CALIFORNIA』を逆再生させると「サタンが助けてくれた」という悪魔崇拝のメッセージが流れるとか、流れないとか。僕は逆再生させたことがないからわからないのですが…。

悪魔の助けがあったのかはさておき、この曲によってイーグルスが長いスランプから脱したのは間違いありません。悪魔や黒魔術だろうと、この『HOTEL CALIFORNIA』が音もデザインも名盤中の名盤であることに変わりないのです。終盤のドン・フェルダー、ジョー・ウォルッシュのツインリードによる出口のない迷路を想起させるギターソロ、イントロや曲中の一部に用いられる13本のギターを重ねたアルペジオ・ワーク、ドラムを叩きながら歌うドン・ヘンリーの渋い声等々。完璧であります。

余談ですが、僕が中学の時に組んでいたバンドで『HOTEL CALIFORNIA』をコピーしようと試みたのですが、全然上手くいきませんでした。こんなの中坊にできるわけありません!

それではまた、次回ということで。

PROFILE

1974年、東京都生まれ。1996年、桑沢デザイン研究所を中退後、劇団や芸能人のために衣装を手掛ける傍ら、シャツのオーダーメードブランドを立ち上げる。2000AWよりファッションブランド〈ユージュ(Yuge)〉をスタート。土岐麻子のアルバム『乱反射ガール』や一十三十一のアルバム『CITY DIVE』のアートディレクションを手がけるなど、アートディレクターとしての一面も持つ。2018年6月、代々木上原に〈アダルト オリエンテッド レコーズ〉をオープンし、“現代のAOR”を発信中。