アウトドアで得られる達成感と恐怖心は表裏一体。怖さを楽しさに、スリルを快感にしてこそ、外遊びの醍醐味を味わえる。100マイルに及ぶトレイルランニングや未整備の雪山を滑るバックカントリーに魅了されるひとが一定数いるのも、きっとそういうことなのかもしれません。

去る11月19日(火)に開催した、〈アークテリクス〉とフイナムによるクライミングイベント。その参加者たちも、自然のなかでしか生まれない特別な感情に出合えたことでしょう。「怖い」が「楽しい」へ、「楽しい」が「またやってみたい」へ。そんな気持ちの変化が垣間見えた当日の模様をレポートします。

登り切り、地上に降りたときの達成感。

この日の舞台は、湯河原の幕山公園。一年を通じて比較的暖かく、都心からのアクセスも良いことからクライミングの定番スポットとして知られています。同時に、ハイキングコースもあるため、ハイカーからも人気のエリア。雄大な自然のなかに約4000本の紅梅・白梅が植えられていて、春先には視界いっぱいに梅の花が咲き誇るんだとか。

会場に到着すると、まずはクライミングハーネスの付け方からレクチャー。ハーネスはクライミングにおける命綱。クライマーと地上で安全を確保するビレイヤーをロープを繋げ、万一のことがあっても墜落の衝撃を和らげてくれます。実はこのクライミングハーネスこそが、〈アークテリクス〉のルーツ。そのストーリーを知り機能性を体感してほしいとの思いから、イベントの開催に至ったというわけです。

〈アークテリクス〉の契約ガイドを務める2人がこの日のガイド。

左から井坂道彦さん、照井大地さん。

10分ほどハイキングコースを歩き、岩場に到着。早速、ガイドの2人がロープを支点にかけながら実演してくれます。「階段を登るように、上げた足の踵のうえにお尻をのせるイメージで」と、絶壁を指先だけで立つ井坂さんの姿に、参加者一同、驚きを隠せません。

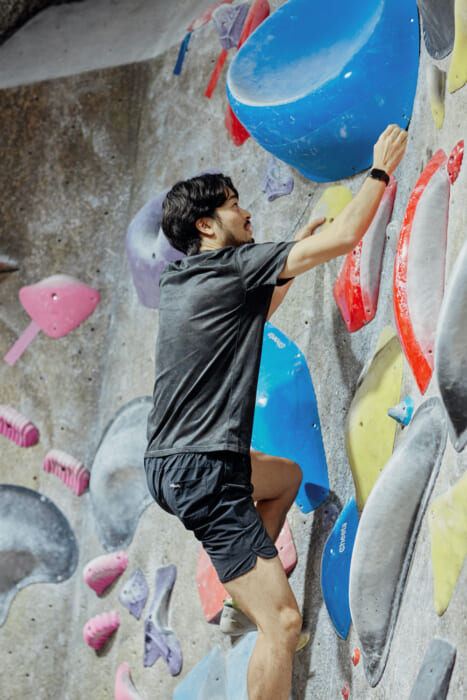

実践あるのみということで、参加者たちもクライミングに挑戦。ガイドの2人が口を揃えて言っていたのが、室内のボルダリングは予め決められたルートを登っていくのに対し、岩場でのクライミングの場合、登るルートはひとによってさまざまということです。ルートを手探りで探していく自然の岩場は、人工壁では味わえない緊張感があると。

そして振り向けばこの景色。ロープがあるから大丈夫、と頭ではわかっているものの、慣れるまではなかなか怖い。それでもやるしかないと心に決め、果敢に登っていきます。

はじめての岩壁に「無理かも…」と戸惑っていた参加者たちですが、やってみると意外と登れるもの。その大きな要因のひとつは、挑戦を見守る仲間たちの応援。そしてもうひとつは、ギアへの信頼から生まれる安心感にあります。

課題を登り切り、クライマーが「テンション」と発声すると、ビレイヤーがロープを張ります。その際にクライマーがやるべきことは、ホールドから手を離し、ハーネスに体重を預けて後ろ歩きすること。足裏をベタッと壁につけ、お尻から降りるように下っていきます。

ここでもやはり、最初は恐怖心を覚えます。10数メートルの高さで、ギアに体重をかけるわけですから。それでも、地上に着くとこの表情。やるまでの「怖い」は登っていくうちに「楽しい」へ、「楽しい」は課題を終えて「またやってみたい」へという感情に変化していくのでした。

はじめての岩場でのクライミングを終えて。

その後も時間が許す限り、登り続けた参加者たち。この日がはじめての岩場だったという2人に、感想を聞いてみました。

「最初はやっぱり怖かったです。登っている途中、落ちないことはわかっているけど、落ちたらどうなるんだろう…という心配が頭によぎりました。それでも、登り切った達成感はひとしお。2回目からはコツを掴めて楽しく登れました。不思議に感じたのは、クライミングはひとりで登るのに、その場にいるひと達とのチームワークを感じられたこと。応援されるとやる気になれるし、逆に他のひとが登っている姿を見ると拍手したくなる。またやってみたいと思ったんですけど、まずはボルダリングジムで、基本のキからですね」(今泉良太さん)

「純粋に楽しかったですね。岩場を目にしたときは、本当に登れるかな? なんて思っていたんですけど、イベントを終える頃にはもっと難しい課題に挑戦したいという気持ちになりました。はじめてハーネスを付けてみて、〈アークテリクス〉のルーツやフィールドに対する向き合い方が少しは感じとれたような気がします。こうした背景があるから、街で見かけるシェルやバックパックも長年支持されているんだなと、改めて感じました」(海老根大地さん)