いい音楽というのは偶然生まれるもの。

三原:さっき話したケンケンの最初のアルバムも、まさにそれでしょ?

KEN ISHII:そうそう。“いま、いちばん売れてます”っていうやつを楽器屋で勧められて買っただけだから。当時は情報がないからどうやって曲をつくればいいかも知らなくて、とりあえずそれを買ってどうにかしようっていう感じ。いざ触ったらやっぱり全然イメージと違くて(笑)。まぁそれでも懲りずにいじってたら、だんだん曲ができてきたんだよね。

ー そこでできたものをベルギーの名門レーベルである「R&S Records」に送ったんですか?

KEN ISHII:そうですね。カセットを送ったら、いいねっていう返事が来て。そこから何回か手紙でやりとりしてリリースしました。「R&S」ってビッグネームのアーティストがいれば、一方では尖った作品も出してるし、デトロイト勢もリリースしてて、すごくいいなって思ったんだよね。

三原:ぼくは『Inner Elements(R&S Records / 1994)』も大好きだった。構成とかがすごく気持ち悪くて(笑)。

KEN ISHII:基本的にはなんも計算せずにつくってた。誰も教えてくれないし、だったら自分がつくりたいようにつくるしかないなって。

ー 踊らせようという意識もなかったんですか?

KEN ISHII:最初は全然なくて。当時はまだ学生だったし、ただつくっているだけというか。DJとしてプレイはしてたんだけど、制作している曲は踊らせるというよりも、ユニークなエレクトロミュージックをつくりたいっていう気持ちのほうが強かったですね。三原くんも当時曲をつくってたよね?

三原:21歳くらいの頃かな? (〈カワイ(Kawai)〉の)「Q-80」も持っててつくってたんだけど、やめようと思ったの。それはケンケンがでてきたからなんだよね。天才的だったんだよ、本当に!

一同:笑

三原:もう本当に独自の路線を走ってて、当時いたフューチャー・サウンド・オブ・ロンドンとかさ、いろんなアーティストに影響を与えてたよね。

KEN ISHII:三原くんが音楽をやめるっていう話をしたのも覚えてるんだよね。それで「ぼくは靴にいく」って言ってて。

三原:もう勝てる気がしなかった。ぼくはダンスミュージックっていうよりもディープな音が好きで、タンジェリン・ドリームとか、昔の映画音楽とプログレが混ざったような曲を聴いてたんだよね。でも、一方でテクノみたいなダンスミュージックもかっこいいなって思ってて。俺もローランドの機材を持ってて使ってるんだけどなぁ、なんて思ったりしてさ。

KEN ISHII:あの機材はダンスミュージック向きだったよね。当時って、ひとつづつ機材をケーブルで繋げて原始的にやってたじゃん? それが楽しかったというか。それがいまはコンピューター一台で、要するにソフトウェアとして使えるようになってるんだけど、最近はまたハードウェアブームになってるんだよね。

三原:へぇ、そうなんだ。

KEN ISHII:しかもコンパクトで性能もよくなってて。そういう機材を触って音が出て楽しい! っていう感覚が戻ってきてるんだよね。若い子たちの目にはそれが新鮮に映っているし、自分たちの世代でもその良さを再確認している。

基本的に俺はソフトウェアを使って曲をつくるんだけど、アクセントが欲しいときに変なノイズマシーンを新しく買って試してみたりしてて。あとはシークエンサーも、シンプルなループしかできないような機材なんだけど、たまに予測不能なループができて、それがおもしろい。だから、さっきのバグの話とも通じるけど、いい音楽っていうのはやっぱり偶然生まれるんだよね。

三原:ケンケンのリズムって妙なグルーヴ感があるんだよね。リアルタイムレコーディングじゃなくて、ステップレコーディングで打ち込みをつくったときにでる、変なノリというか。

ー 即興ではなく、編集的な打ち込みということですね。

KEN ISHII:そうですね。もともと楽器が弾けるわけじゃないから、テクノっていうジャンルが生まれたから自分が音楽をやれているんだよね。これなら楽器が弾けなくてもできるから。いまはコンピューターの画面で音が波形で可視化されるようになったけど、当時はすごくアナログな画面しかなくて、だからこそイマジネーションが膨らんだりとか、計算せずに自由につくれたっていうのはあるよね。

三原:さっきも話したけど、曲の構成も他のアーティストとは全然違ったもんね。テクノの曲ってDJがミックスしやすいように四つ打ちのリズムからはじまって、だんだん上物を足していくじゃん。でもケンケンの曲はそうじゃなかった。

KEN ISHII:当時はリスナーのことなんて全然考えてなくて。こう聴いてほしいとか、まったく関係なかった。だからレビューも読まなかったし、良かろうが悪かろうがどうでもよかったんだよね。でもだんだん人前に出る機会が増えてきて、意識するようになってきたというか。それが人間らしいところかな(笑)。

三原:たしかに何万人もの人を踊らせるってなると、いろいろ考えないといけないよね。

KEN ISHII:フェスとかに出ても、他のアーティストよりも盛り上げたいって思うのが普通だよね。あるときにDJとしてイベントに呼ばれたときに、なんだかフロアを盛り上げたいなって思うことがあって。それでつくったのが「EXTRA」の原型となる曲なんだけど。それがある意味はじめてリスナーを意識した曲だね。

三原:『Inner Elements』のなかに「EXTRA」っぽい曲あるよね。

KEN ISHII:よく覚えてるね!

三原:だってめちゃくちゃ聴いてたもん。

KEN ISHII:そうそう、その曲からサンプリングして「EXTRA」をつくったの。あの音が好きだったから。

三原:当時は「日本人らしさ」みたいな概念がテクノにはなかったけど、「EXTRA」を聴いたときにちょっとお祭りっぽいというか、日本人っぽいなって思ったんだよね。その前から、海外を真似しているわけじゃないというのを感じてはいたけど。他にあんな音をだしているアーティストはいなかったから。エクスペリメンタルなのにリズムがしっかりしてて、ちゃんとしたダンスミュージックに仕上がってたし。だから本当に聴いてたんだよ、「天才だなぁ」って思いながら。MVもアニメですごかった。あれって『AKIRA』の大友さんがつくったの?

KEN ISHII:大友さんと一緒にやってた森本晃司さんっていう人。

三原:アニメのMVって新鮮だったよね。しかもさ、これ放送禁止になった国とかあるでしょ? いまでいうVRみたいなのを子供がやってて、その世界のなかで人を殺すようなシーンがあって。いまの世の中を予見させるような内容だった。

KEN ISHII:ヨーロッパのほとんどの国では深夜25時以降じゃないと見れなかった。アメリカは完全に放送禁止で、なぜかアジアだけは全部OKで。でも当時はMTV全盛の頃だったから、アメリカで見せたいわけ。だから不適切なところだけ差し替えてアメリカバージョンをつくったの。

ー 1996年にこのMVでイギリスの「MTV DANCE VIDEO OF THE YEAR」を受賞したんですよね。

KEN ISHII:そうですね、イギリスでも夜中しか流れてなかったのに。自分の翌年にはプロディジーとケミカルブラザーズが受賞するほどの大きな賞で、取ったときはすごくうれしかったですね。

三原:いまでこそYoutubeとかSNSがたくさんあるけど、当時はなかったじゃん。しかも放送禁止になった国もあるなかで受賞するのはすごいよね。ちょっと衝撃的な映像だった。子供が銃で人を撃つシーンがあったりしてグロテスクなんだよね。でも、この作品に影響されたアーティストもいっぱいいたじゃん。東京の夜の雑多な雰囲気と、現実と非現実の狭間のような世界観というかさ。

KEN ISHII:あれもすべてお任せでつくってもらった結果なんだよ。でも、いまでもよく「あの作品はよかった」って言われる。ブダペストにある川にひとつ大きなグラフィックがあって、そこに「EXTRA」に出てくる俺の顔が描かれてるんだよね。それでその作品を描いたアーティストから「あの作品に影響を受けたんです」って連絡が来て。ハンガリー人だったんだけど。

三原:やっぱりテクノ・ゴッドだね。

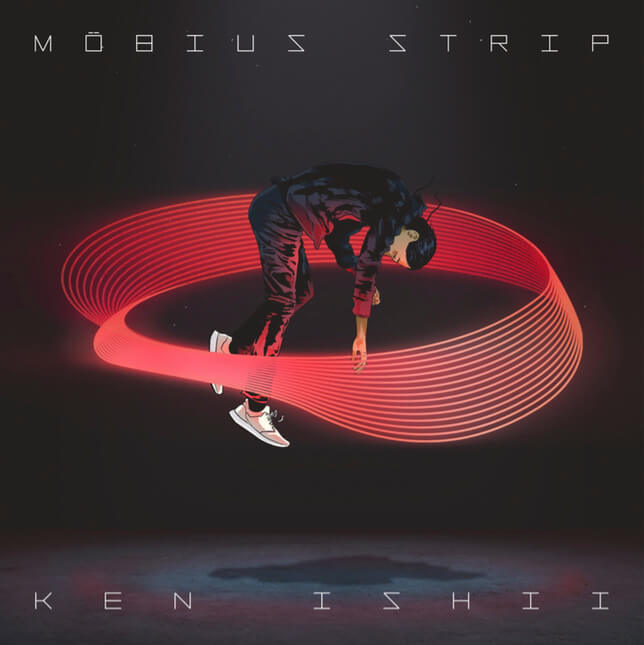

KEN ISHII:でもハンガリーでは一回しかプレイしたことなかったの。それなのに連絡をくれて、他の作品を見せてもらったらすごくよくてさ、新しいアルバムのアートワークをお願いしたんだよね。だからやっぱり影響力があったみたい。これは後日談だけど、映画の『マトリックス』を手がけたウォシャウスキー姉妹は森本さんのことがすごい好きみたいで、やっぱり「EXTRA」を見てくれてたらしんだよね。そこから『アニマトリックス』に繋がったみたい。