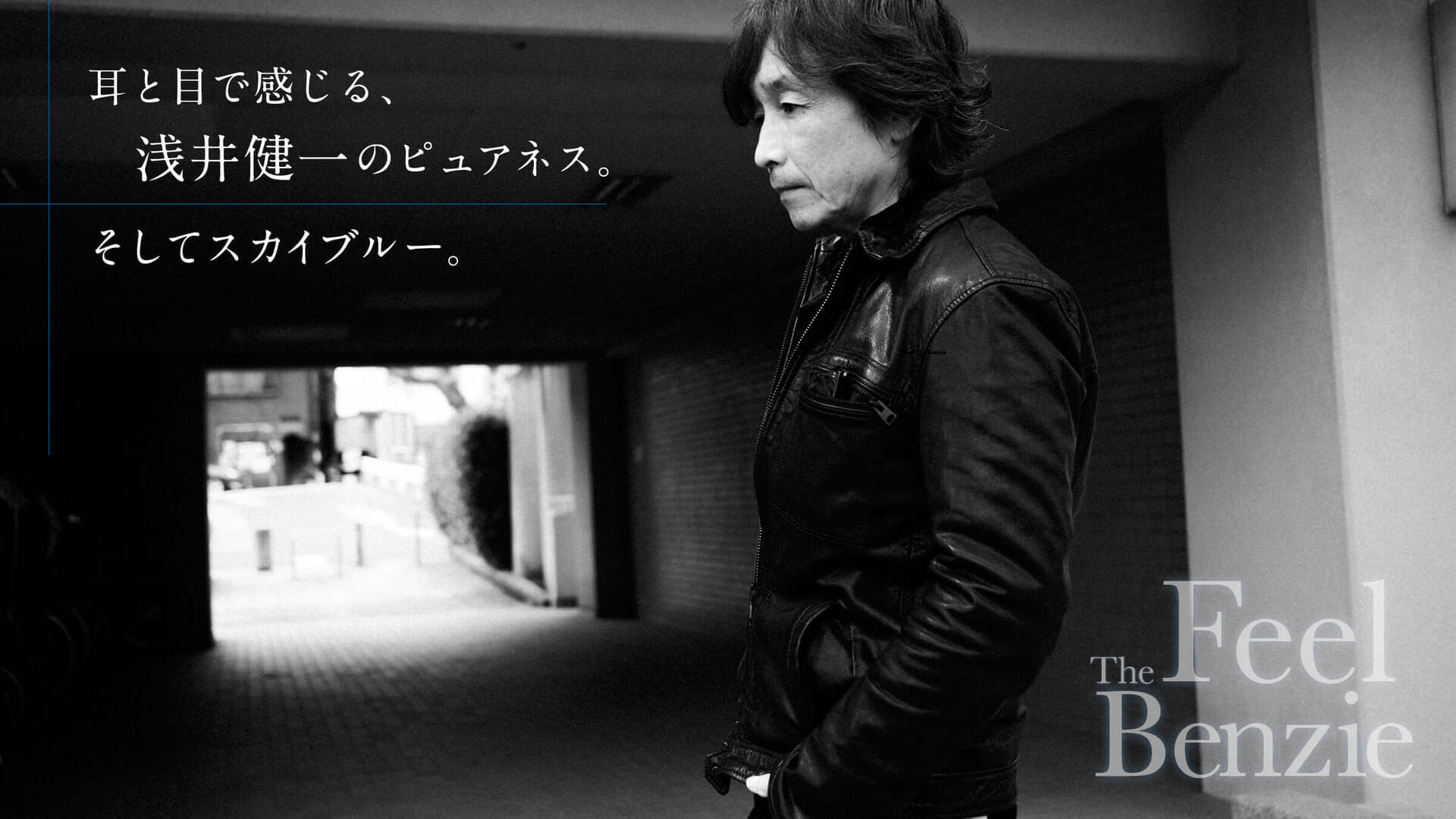

目で見る音楽としての、ナラティブなアートワーク。

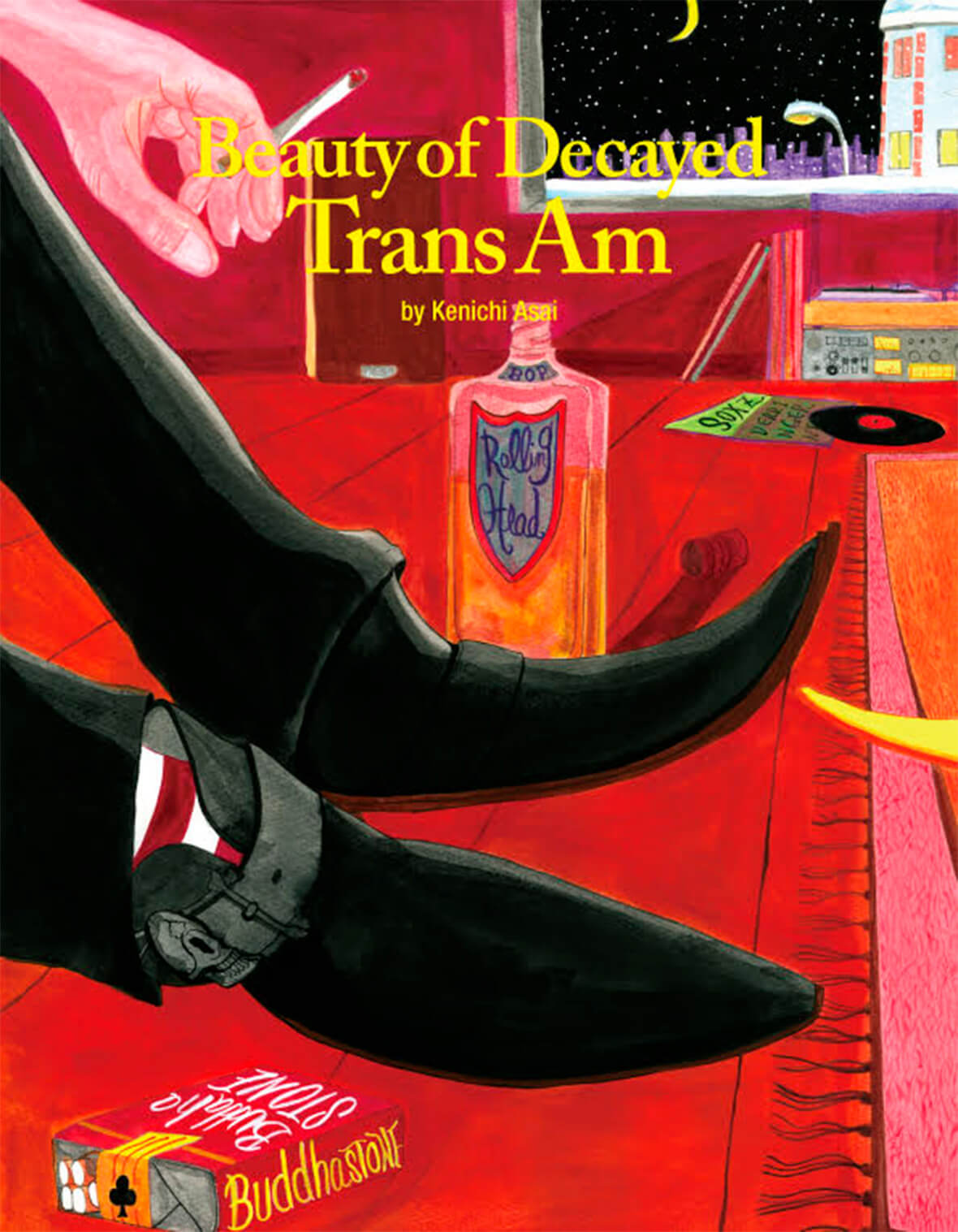

—『SAME』とほぼ同時期に発売になる画集『Beauty of Decayed Trans Am』は200頁を超える大著です。随所に挟まれるエッセイも読みどころで、いわば浅井さんの音楽活動以外のクリエイティブ面の総集編だという趣きでした。

ありがとう。一生懸命つくった。

—あまりデジタルなものを信用していないイメージがあったので、水彩とデジタルペイントを使い分けているのも印象的でした。

水彩は絵として描いとるでしょう。こういうの(デジタル彩色のアートワーク)は物販用のグッズをつくる時にデザインしたもので、コンピューターの中で完成させてる。中には採用されなかったやつもあったんで、そういうのを発表したかったんだわ。

—最近はSTRIPE CAT DESIGN ART SERVICEという名義で、企業案件のデザインも引き受けてますね。

はじまりは京都のピザ屋さんから「Tシャツのデザインをして欲しい」って言われて、ファンだって言うから「いいよ」ってやったんだよね。その時にはじめて「こういう方面の仕事もあるんだな」って思ったんだけど、そうこうしているうちにコロナが始まってさ、ライブが出来んくなったでしょう。これはレーベルとしても大変な状況だって話から「デザインの部門を立ち上げよう」ってことになって、それで本格的にやり始めた。

—自由にデザインをするのと、クライアントワークとしておこなうのでは勝手が違いませんか?

全然違うね。いまんとこ、めっちゃんこ頑張っちゃうね。クライアントさんがいると姿勢が違ってくる、とは思うよ。だけど凄く期待していただいているものですから、絶対に裏切りたくないじゃん。ひとつの案件に対しても物凄い種類を描いて頑張っとるけど、値段設定がまた難しいね。最近はちゃんと時間を掛けてやれる値段がだんだん分かって来たんだけど、価格を伝えると「そんなに高いんだったら辞めときます」って人もいれば「その値段でもお願いします」っていう人もいらして。そのぐらいの対価を払ってくれるのであれば、こっちも相当な期待に応えなくちゃいけないってなりまして。だから値段が……ポイントかな。様々な契約の種類が存在しております。

—画集ではアメ車やバイク、猫にクリームソーダといった浅井さんのイラストで定番モチーフが登場していますが、それらの画題としての魅力はどんなところでしょう?

ミッドセンチュリーって言うか、1950年代から70年代の頃のデザインってカッコいいと思うんだよね。特にアメリカの。洗練されてると思っとって、単純にあの感じが好きだね。家具にしろ家にしろ、60年代後半から70年代のあたりが好きかな。

—ミュシャをオマージュしているものもありましたね。

バレたか。そう。トムとジェリーやスヌーピーが出て来たりするしね。素晴らしいものを取り入れて、そこに自分のオリジナリティを入れていく、ってことなんじゃないの? 世の中の人たちって、みんな何かにスッゲーと思って、そっから始まるんでしょう。俺も同じで「こういう構図もあるんだ」とか色々な物に刺激されながら「俺流にこの構図で書いてみよう」とか。後はそのなかに自分の記憶に残ってる光景が混ざったりしてるかな。

—画集に掲載された水彩画はどれもロードムービーの一場面を切り取ったような物語性を感じました。たとえば『Dry Skin』では絵の中の人物が何を飲んでいるかまで文章で説明してあって、設定が煮詰まってるからこそのストーリー性なんじゃないかと。

「なんか文章書いて」って言われたから、その時に絵を見て浮かんだことを書いとるだけだわ。面白いでしょ。まさかカルピスだとは思っとらんよね。

—水じゃないんだ、みたいな(笑)。『Dry Skin』は『Johnny Hell』のMV撮影時に観た光景が絵として表現されたものですし、絵も楽曲もあくまで浅井さんの経験の中から生み出されたファンタジーの世界であって、表現方法は違えどひと続きなんですね。

もちろん。同じ人がつくっとるからね。絶対どこかで繋がっとるよね。

—新譜と画集を合わせて鑑賞すると、楽曲の情景が脳裏でイメージしやすいように思います。

あぁ、ぜひとも。両方手に入れて、観ながら聴いて下さい。聴いたり観たりした人が嬉しくなってくれれば、それが一番いいことなんだと思う。