本来ならやっちゃいけない組み合わせだと思う(笑)。

ーこうした編集的なアプローチをするには、膨大な知識や情報の蓄積が必要だと思います。それはやはり、「ビームス プラス」や「ビームス」での経験が活かされているんですよね。

中田:自分の中で「ビームス プラス」の立ち上げに参加できたのはすごく大きいですね。さまざまな服のルーツを知ることができたから。それまでは自分をかっこよく見せるためにファッションがあったけど、そうした服がどうやって生まれてきたのかを調べて、それをものづくりに活かすということを「ビームス プラス」で行なっていました。自分にとっての服飾文化の礎はそこでできたと思ってますね。

そして、その後に「ビームス」でディレクターとなり、自分が大きな影響を受けた90年代のミックスカルチャーを思う存分表現させてもらって。

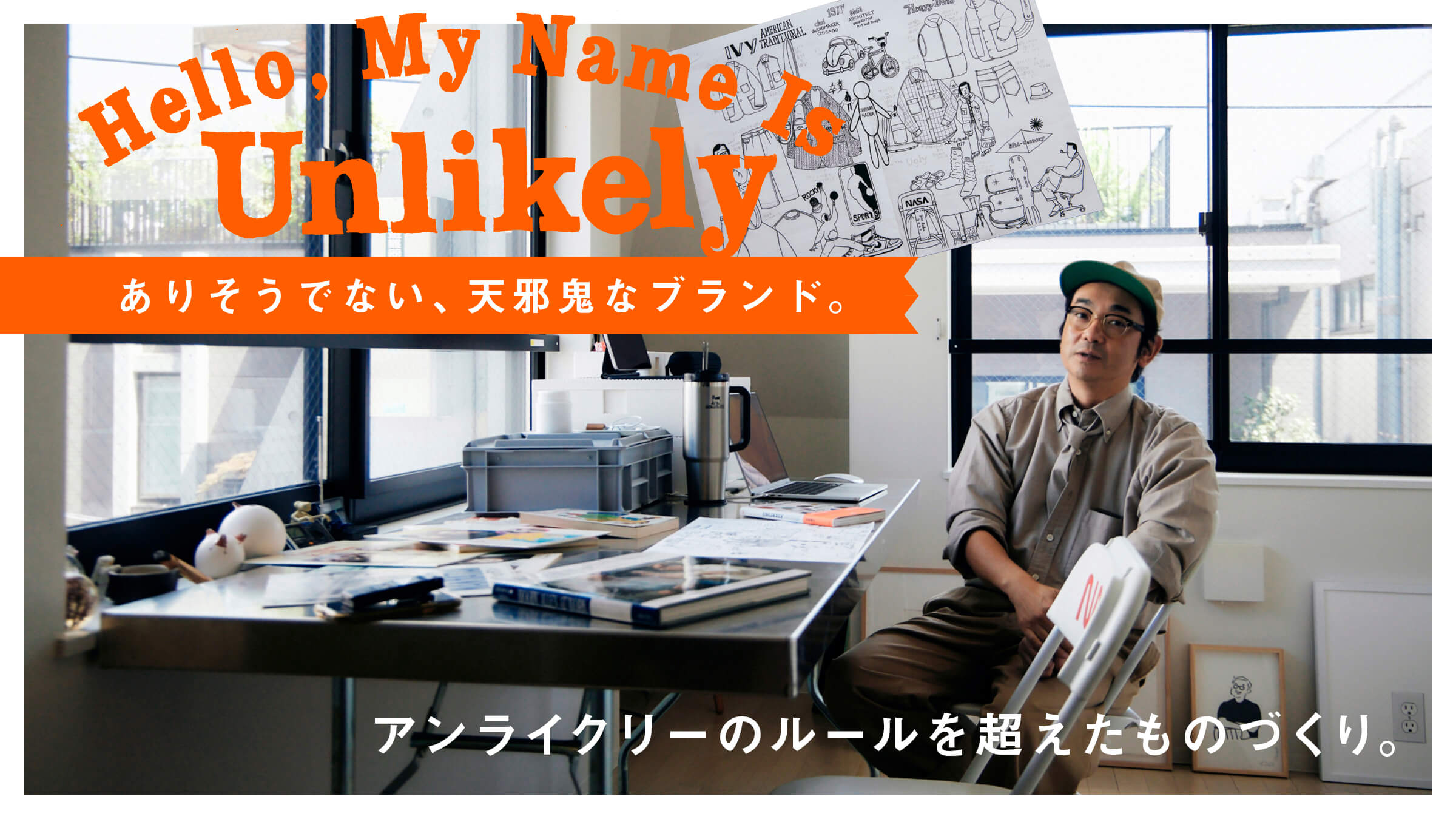

「ビームス プラス」では自分にとっての土台を築き上げることができて、アレンジや編集のおもしろさ、あっと驚くような発想の転換方法は「ビームス」で学ばせてもらったと思っています。それをドッキングさせたのが〈アンライクリー〉なんですが、本来ならやっちゃいけない組み合わせだと思うんですよ(笑)。だけど、ぼくはそれぞれのディレクターをやらせてもらったからこそできることなのかなと。

ー“まぜるな危険”を混ぜてしまったわけですね(笑)。

中田:そうなんです。でも、それがめちゃくちゃ美味しいんですよ(笑)。

ー今年の3月に「ビームス」を退職されて、その1ヶ月前に『アンライクリーシングス』という著書を刊行されましたよね。あの本もこのブランドに関連しているんですか?

中田:〈アンライクリー〉の元ネタがここにはたくさん詰まってます。「本を出しませんか?」とスタッフに言われたときには、すでに辞めることを決意していて。ただ、まだ会社には伝えてなかったんです。だからすごく気まずくて、最初は断っていたんです。だけど、これから入ってくる新しいスタッフであったり、新しいお客さんたちに、「ビームス」の考え方が少しでも伝わればいいなぁと思って、22年間働いた集大成というか卒論みたいな本にしようと思ったんです。

ーただ、まだ辞めることは伝えてなかったんですよね。

中田:そうですね。つくっている段階で伝えました。本のタイトルを『アンライクリーシングス』にしようと決めて、自分のやりたいことが言語化できたタイミングだったんです。

ーなるほど。

中田:ただ、本のタイトルとブランド名がリンクしてしまったコトは、非常に自分の中でも葛藤がありました。そのときに、とある「ビームス」の先輩に相談したら「そんなの誰も気にしない。社長も応援してくれるに決まってるよ」と言ってくれて。実際に社長に話したら、本当に応援してくれたんです。当初は後ろ向きに感じられた本が、最終的には自分の背中を押してくれたというか、「ビームス」への恩を改めて強く感じるきっかけになりましたね。