第四話 前座修行・其の二

さぁ、前座生活が三カ月経っても、楽屋で先輩や師匠たちへの気疲れが抜けるわけではありません。

僕が入門した時は前座が10人といない状況だったので、お茶を出すことだけが仕事ではなく、お茶を出してはすぐに出番が終わった師匠の着物を畳んだり、出番前の着付けを手伝ったり、秒刻みだったことを覚えています。

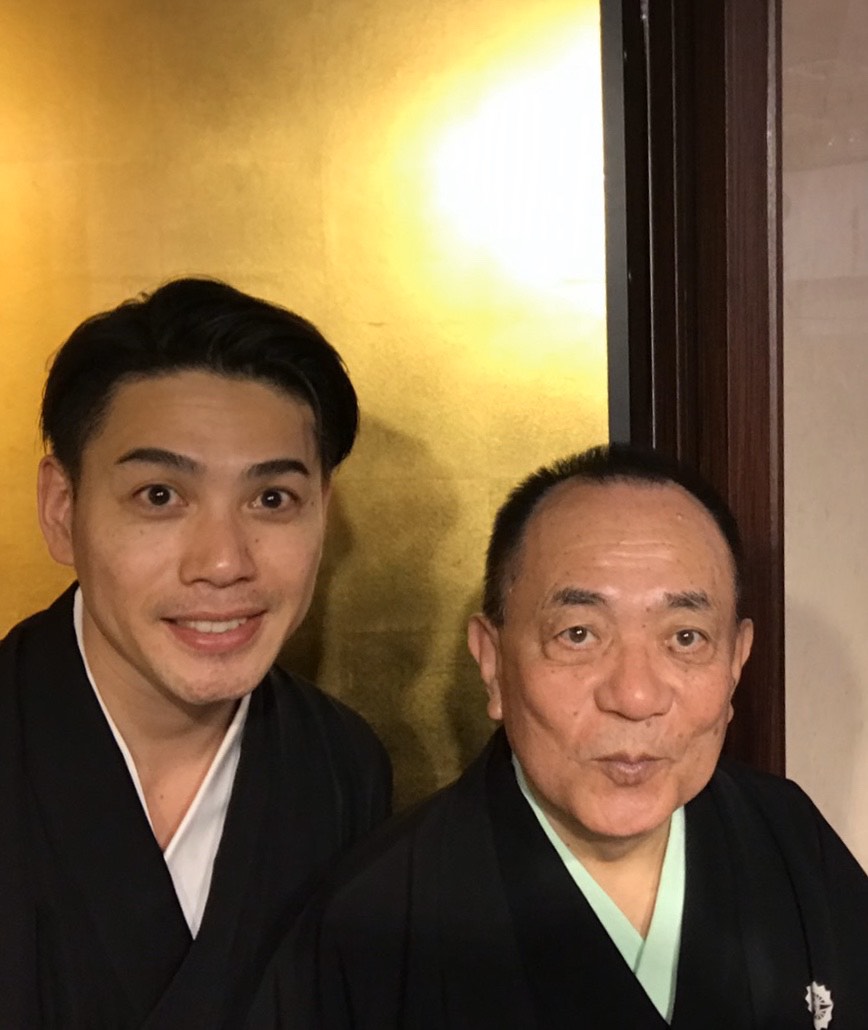

この時、三遊亭小遊三師匠にご挨拶したことが縁となり、鞄持ちでよく地方の落語会にも行きました。

師匠が新幹線に乗ろうとしたところで、僕がホームに並ぶ一般の方をわざわざ止めて「師匠! お先にどうぞ!」なんて、今思うと大変失礼なことをやってしまったことがありました。その時、師匠が「芸人はな、先にお客様を乗せてから、一番最後に乗るんだ!」と落語家としての心得を一つ教えてもらいました。

左は瀧川鯉斗さん、右は三遊亭小遊三師匠。

当時の僕は、まだ地元でおいたしていた時代の顔つきだったようで、それを見た師匠がこのままでは駄目だと思ったのでしょう。「芸人はな、常にニコニコ笑っていなきゃ駄目なんだよ! 何があっても笑ってろ!」。これはとても有難いお言葉でした。それからは落語界の御弔いでも笑う様にしています(笑)。

今でも思います、笑顔は大事だと。

着物の畳み方もただ畳めば良いってわけではなく、一人一人の師匠たちが出番前に風呂敷を広げた時と同じ状態にしてお渡ししなければいけません。ここにも気遣いが働くんです。

例えば、100人の師匠がいたら100通りあります。

しかも、畳みながら楽屋と一番大事な高座を見ていないと駄目なんです。畳んでいる最中に高座で噺が終わって、出囃子の太鼓が鳴ってないとしくじったことになります。通常、太鼓係がいるのですが、いない状況も当たり前にあるのです。

着物を畳むのにも慣れてくると、もう一つ上の太鼓番を任されることになります。

これも師匠たち一人一人のテーマソング、出囃子があるので、当然覚えないといけません。僕は音楽が好きなこともあって、太鼓番を任された時は嬉しかったな!

寄席で使われる大太鼓と小太鼓。演者が高座に上がる時や下がる時などに鳴らされる。

当時は前座が少なかったので太鼓番と着物の片付けを、ほぼ一人でやっていました。三味線のお姉さんに「太鼓上手いわね! って言われた時は嬉しかったです! 懐かしい思い出ですね。

こんな状況の中でも、いかに高座の噺を聴いて身体に入れることが大事なのです。

うちの師匠には楽屋に入る前、ちゃんと前座仕事を教えて頂き感謝しています。僕も何年後か分かりませんが、弟子ができたらそのまま教えようと思っています。

PROFILE

落語芸術協会所属。1984年名古屋生まれ。高校時代からバイクに傾倒し、17歳で地元の暴走族の総長に。2002年に上京。新宿の飲食店でアルバイトをしている時、師匠・瀧川鯉昇の独演会を観たことをきっかけに弟子入り。05年に前座、09年に二ツ目に昇進し、2019年5月、真打に。