どうしてカシミヤの毛玉は、化学繊維の毛玉より格好いいのか。

ー 〈ハクロ〉について、ことのはじまりからじっくりと話を聞かせてください。ブランドがスタートしたのは21SSシーズンからですが、いつ頃から構想していたのでしょうか?

実際に動き出したのは2019年の夏でしたが、いい生地を自分たちで発信したいとは、もう何年も前から考えていたことです。生地メーカーでは一般的に、生地見本のようなものをつくって自分たちのものづくりを伝えていくのですが、洋服を通じてそれを伝えてもいいんじゃないかと。本当は20AWからのデビューを予定していたのですが、納得できるものをつくろうとすると、思いのほか時間がかかりました。

ー 生地の良さを、だれもが手に取れる洋服として届けるためと。近年では、いわゆるいい生地を使った服づくりをするアパレルブランドに、一般のユーザーがより興味関心を寄せるようになっているように感じます。生地で服を選ぶというようなことも、より身近になっている。そうした世間のムードも、つぶさに感じとっていたのでしょうね。

生地づくりに携わったことのないひとでも、見て触れて「いい生地だ」とちゃんとわかるひとって、いますごく多いと思います。たぶん単純に、「光沢がある。肌触りが気持ちいい」といったことを感じ取っているのだと思いますが、それでもそこには、作り手としてきちんとした理由があるはずです。

ー 山栄毛織の山田さんが考える“いい生地”とは?

どんな素材でも、原糸のもつ弾力を生かすように織られた膨らみのある生地。そこにおいて重要なのは、織り密度と織機の選定です。織り密度というのは、インチ間何本のタテ糸に対し、インチ間何本のヨコ糸を織り込むか。そしてそのタテ・ヨコのバランスがどうかという織物の設計のことですね。インチ間の糸の本数を50本から52本にするだけでも、違う生地になります。色や素材の種類も合わさるので、じつは織物って、このさき100年、200年、それどころか1000年、2000年とほぼ永遠に、まだまだ新しいものをつくることができるんです。

もうひとつは、織機の選定。うちの工場では低速の織機を使っています。低速が必ずしもいい、というわけではありませんが、生地に膨らみを持たせるためには、あまり速すぎる織機は向きません。原糸の断面は丸いのですが、織機で糸をガチャンと織り込んだあと、復元するのをきちんと待ってから次の糸を織り込むことができる織機を選ぶことで、生地に柔らかさや膨らみが出ます。

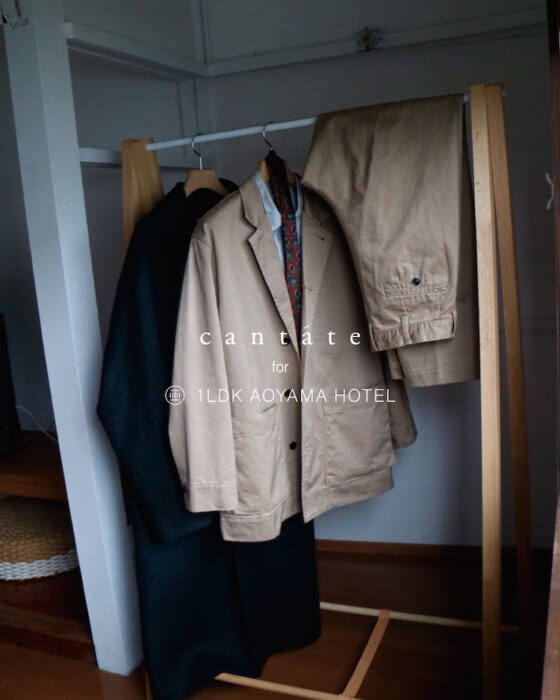

ー 実際に山栄さんで織られた生地に触れてみると、たしかに、しっかり打ち込まれている感じがするのにしなやか。素人目ですが、いい生地だということがなんとなくわかりますね。実はぼくは、山栄さんで織られた生地を使った〈カンタータ(cantate)〉のシャツを最近よく着ているんです。決してシャツを頻繁に着るほうじゃないし、シルクとコットンの交織なので、気軽に着られるわけでもない。でも、着ると不思議と気分がいいんです。毎朝アイロンをかけてでも、わざわざ着たいと思わせられる。それって、なんなのでしょう?

いま話した “生地の膨らみ” も、関係していると思います。あとは、天然繊維を感じてもらえることも。ウールだな、コットンだな、とその存在を感じられるような生地や服って、なんか、よくないですか? それって、よく考えるとあたりまえのことで。天然繊維って、膨大な年月を人類と寄り添ってきました。リネンなんて、それこそもう何万年も。それってすごいことですよね。天然繊維を感じられるものを、私たちは感覚的にいいと思えるんじゃないでしょうか。

ー おもしろいですね。いわば生物として、掛け値なしにその良さを察知していると。

もちろんどんな素材にも、いいところも悪いところもあります。でも、カシミヤ100%のセーターの毛玉って、化学繊維の毛玉より、どこか格好いい。そのまま放っておいてもいいと思えたり、愛着が湧いたりする。それが生地の良さであり、服の良さなんじゃないかと、そう思っています。