セックスシーンをどのように映すべきか。

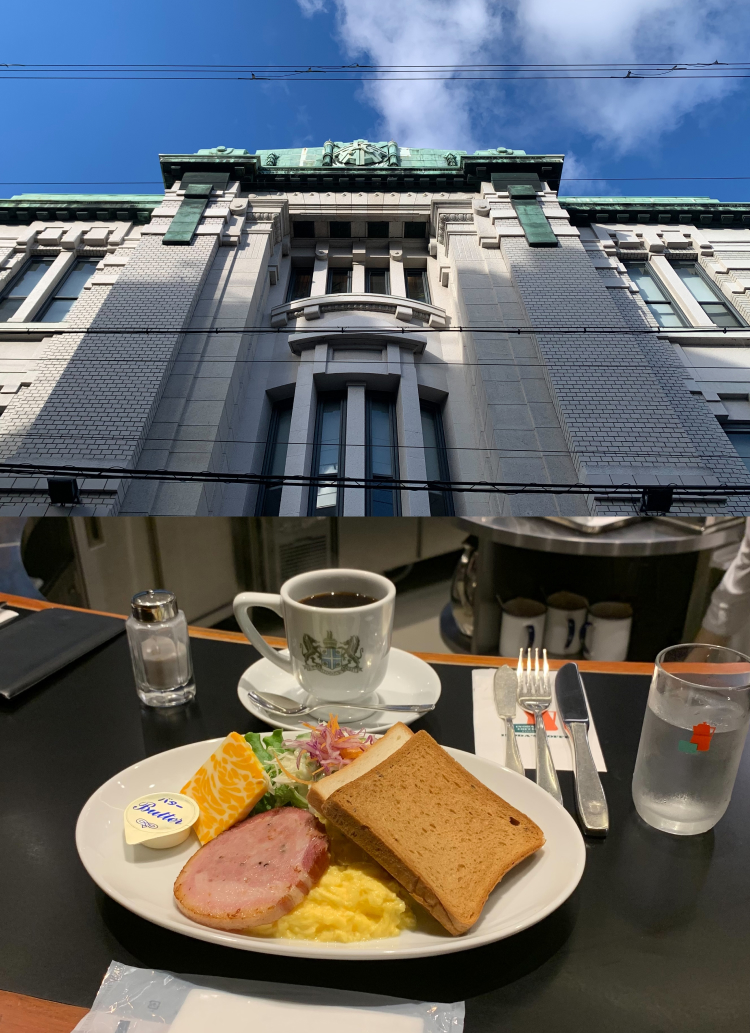

第2話「扉は開けたままで」より。

ー 『偶然と想像』の第2話「扉は開けたままで」では、登場人物の間で交わされる会話の際どさに驚かされました。セックスをテーマとして描くというのは、この映画の企画当初から決めていたことなんですか。

ある意味で『偶然と想像』は『ドライブ・マイ・カー』の準備のようなところがあり、特に第2話は『ドライブ〜』で性的なシーンを扱うための準備だという意識が多少ありました。一方で、こういうものをちゃんと描けるようになっておきたい、という苦手意識の克服という意味もあったんだと思います。

ー たとえば『アデル、ブルーは熱い色』(アブデラティフ・ケシシュ、2013)とか、生々しいセックスシーンで話題になる映画というのが数年前のフランス映画などでよくありましたよね。そういう既存の映画で目指すものは、何かあったんでしょうか?

ひとつ信念として持っているのは、映画のセックスシーンは基本的には全然おもしろくない、ということです。結局のところ、セックスシーンにはいいカメラポジションは存在せず、絡み合っているひとたちを傍から見ているしかない。見るひとはそこに自分の記憶をあてはめて興奮を感じたりするわけですけど、それってまあ映画としては別におもしろくないよね、というのが基本です。

セックスシーンを描くのに成功した映画は、それこそ『愛のコリーダ』(大島渚、1976)とか本当に限られたものしかないと思います。『愛のコリーダ』だって、いわゆる「本番」だと知っているからではなくて、藤竜也と松田英子の顔に見て取れる何か、覚悟のようなものがあるからおもしろいのだと思うし。それならいっそのこと、胸や性器など、ひとが興奮すると言われているものをあえて見せず、隠すことで全面的に想像させたらどうか。そういう考えから、この第2話のようなアプローチになったわけです。

ちなみに『ドライブ・マイ・カー』の場合は、会話シーンだと思ってセックスシーンを撮ることにしました。会話の最中にたまたまセックスをしていただけ、というような心持ちで会話シーンを撮るようにカメラポジションを決めていく、という。

ー 第2話で描かれる教授(渋川清彦)と学生(森那月)は、ある意味で不均衡な関係ですよね。彼らが交わす会話は何か危ういところを綱渡りしているようなスリルがありましたが、このふたりの関係がどういうふうに受け止められるのか、怖くはなかったですか?

それはありました。「これ、大丈夫ですかね?」ということはプロデューサーにも意見を求めつつ書いていましたが、結果としてはトータルでバランスを取れたらよかろうと(笑)。ただ危うい綱渡りということをまさにやりたかったんだと思います。

第2話の出発点は、知人の大学教授から、いまはハラスメントの問題があるから研究室のドアは誰からも見えるように常に開けておかないといけないし、ある意味では自分にとってもそのほうが安全なのだ、という話を聞いたことです。そのときにある光景が浮かんだんです。部屋のなかでは何かのっぴきならない事態が行われている。でも表面上はどうってことないように見えるため、ひとびとは開いたドアの前を平然と通り過ぎていく。そこにはショット自体にサスペンスがある。そのショットが思い浮かび、ではどうやったらこの状況が成立するのか、ということから物語が考えられていきました。

ちなみに長編のときはこのようにショットから発想することはほとんどないと言うか、自分に禁じてもいるんですが、こういうふうに思い浮かんだショットをどう撮るか純粋に試せる、というのも自分にとっての短編制作の利点だな、と思いました。

第2話「扉は開けたままで」より。

ー 劇中に出てくる小説の文章は濱口さんが書かれたんですよね?

そうです。自分で書いたものの恥ずかしくはあったので(笑)、もっと婉曲的な表現の、まったく違うものにすることも試したんですが、結局先ほど言ったショットのサスペンスを成立させるよう見ている側に「いやいやそんなこと、そこでやっちゃダメでしょ」っていうスリリングな感覚が生じるためには直接的な言葉選びでないといけなかった。後々の展開も、これぐらいはっきりと危うくないと成立しない。そんなわけで、このようなことになっています(笑)。

ー 濱口さんの映画は毎回、これは大丈夫かな、とドキドキしながら見ていくと最後には驚くべき場所に着地するわけですが、危ういところにあえて踏み出すことを、毎回意識していらっしゃるんでしょうか。

危ういところを目指したいとは思っています。現状のモラルや社会規範みたいなところからどこか外れたひとたち、こぼれ落ちてしまうひとたちを描きたい。そこを描かないと現実を描いたことにならないのではないかとは感じています。