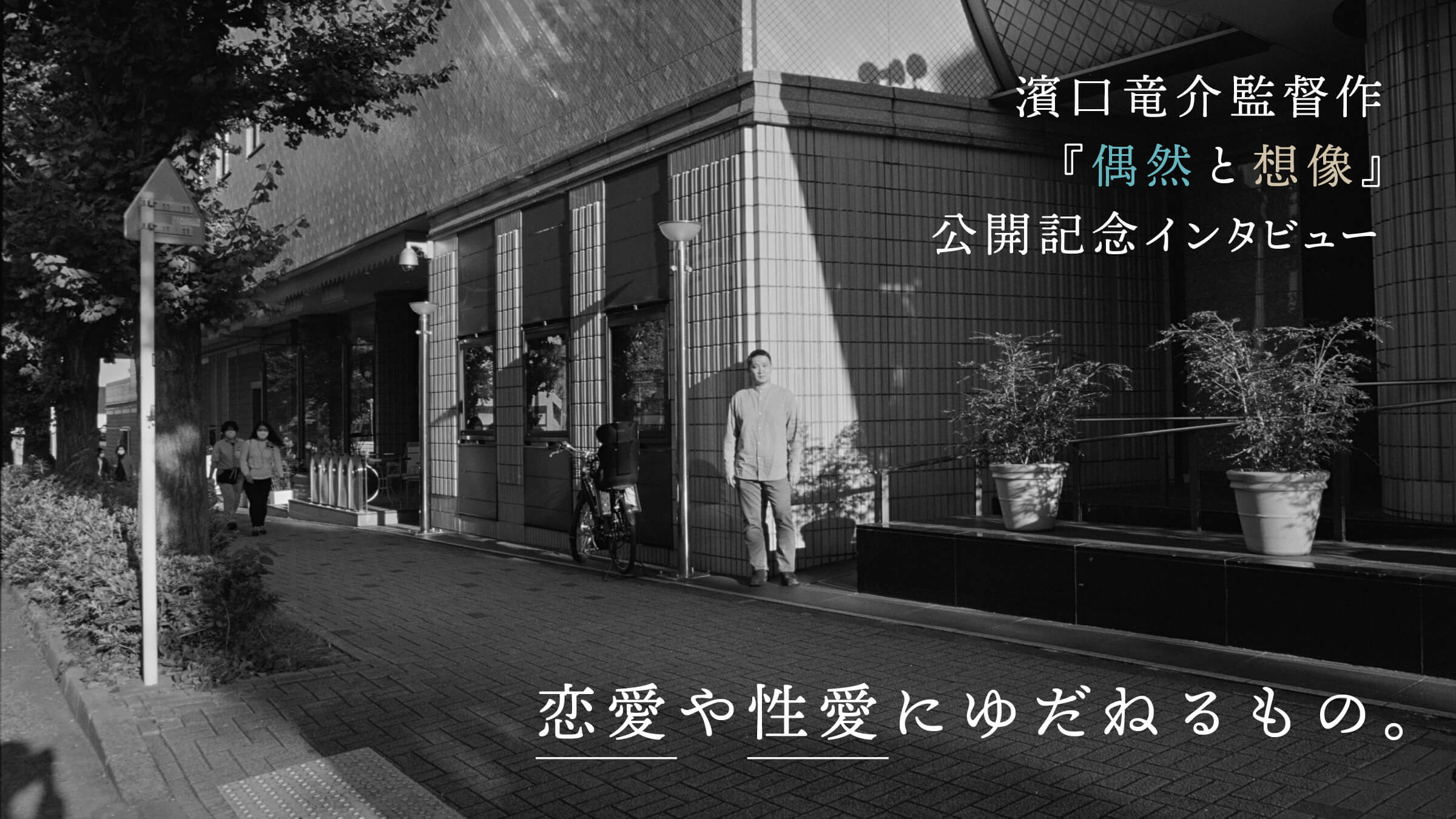

社会規範や道徳観念を超えたところに行き着きたい。

第3話「もう一度」より。

ー 恋愛における価値観は時代によって変化していくものですし、今後はむしろ恋愛という形をとらない関係性が重要になってくるようにも思います。そう考えると、『偶然と想像』の第3話「もう一度」で河井青葉さんが演じるあやという女性は、恋愛とは別の関係のなかで生きてきたひとにも見えました。濱口さんは彼女の造形はどのように考えていらっしゃったんでしょうか。

言われてみればそういうところもあるかもしれません。ただ彼女のキャラクターをどう考えていたかは、あの最後のやりとりに集約されている気がします。彼女のなかに、これまで誰にも言ったことのない眠ったままの感情があって、それがまったくの他人でありかつ親しい人、という両義的な相手にだからこそ言えた、それがこの話のラストシーンだと思っています。

『偶然と想像』は書きながら、何か全部おんなじことを書いてる気がするな、という気が途中からしてました。3話とも恋愛めいたものを取り扱っていながらも、最終的には登場人物が恋愛以外の何かを見つける話だと感じています。正直、自分がつくっている映画は全部そういう話なんでしょうね。最後に愛を獲得する話ではなくて、恋愛を入り口にしながらもぽんっと別の、言葉にならないような関係性に入り込んでしまう、そういうひとたちをずっと描いてきたつもりです。恋愛とか性というものは、僕の考えでは失敗が運命づけられているところがある。一方で、その失敗を経てしか別の可能性は志向されないところも感じています。なので恋愛や性は、あくまでその、言葉にならないような関係に至るためのルートのひとつです。だから恋愛以外の人間同士の関係性に重きをおく人物が出てくるとしても、ごく自然なことだと思います。

第1話「魔法(のような何か)」より。

ー 第1話「魔法(のような何か)」で古川琴音さん演じる芽衣子という女性はいわゆる社会規範からずれてしまうひとと言えそうですが、そんな彼女が最後にたどり着く場所は、とてもすがすがしい場所だったように思います。こういうひとにこそ、そこに行き着いてほしいという思いがあるんでしょうか。

結局のところ、言語化できないものしか取り扱う気はないという気はしています。社会規範というのは、こうしてはいけない、ああしてはいけない、という道徳規範と、それを表現する言語から成り立つ部分が大きいですよね。だけどぼくらが感情と呼んでいるものは、そうした道徳観念とは合致しないことがおおいにある。そういう規範、いわば言葉によって語られるものとはまったく別のところにたどり着く登場人物を見てみたい。少なくともいまは、そういうモチベーションで映画をつくっている気がします。

ー 『偶然と想像』はひたすら言葉のやりとりで成り立っている映画ですが、それでも最後にたどり着く場所は言葉では語れない何かだということですね。

言葉によってある種のトンネルが両者のあいだに開かれることはあるけれど、その会話でやり取りされているのは言葉そのものではない。あくまで言葉とはまた別のものが、交わす言葉を通じてやりとりされているのではないか、という感じですね。そしてその「言葉にならない」領域が浮かび上がるためにこそ、多くのことが言葉にされる必要があるのだと思います。そして、役者さんはおそらく、そのキャラクターの「言葉にされていない部分」にまでたどり着く必要もあるんだと思います。

ー 恋愛や性をめぐる会話から思わぬ場所に行き着くお話というのは、ホン・サンスの映画にも通じる気がします。特に今回は特徴的なズームが使われていて、みなさんすぐに思い浮かべそうですよね。

ホン・サンスの映画はもちろん好きで、特に短編『LIST』(2011)は、自分が短編をつくるときのモチベーションのひとつでもある大好きな作品です。ただズームに関していうと、別に彼だけのものではないだろう、という気持ちもありまして(笑)。ホン・サンスのズームの使い方は本当に洗練されているんですよね。あるやりとりのなかで、時空間の持続を保ちつつもその人物の表情をもっとよく見たいと思えばズームをすればいい、というすごく合理的なやり方です。ぼくの場合は、それよりはもうすこし馬鹿馬鹿しい使い方をしてみた気がします。簡単に言えば、全部これらは嘘です、つくりものです、という宣言ですね。ただ「つくりものではないもの」というのは、むしろその境地からしか信じられる形では生まれてこないような気がしています。物語全体がそういう話だとも言えるんですが、ズームはその最後のダメ押しと言いますか。ズームにはまだまだ可能性があるはずなので、もうホン・サンスだと言われないくらいまで、折に触れて使いつづけたいと思っています(笑)。