シンプルな線で、うまく縫えて、さらに服としてかっこいいもの。

ー今回、並木さんにはパターンを引く現場を見てもらいましたが、このような場所を訪れるのははじめてですか?

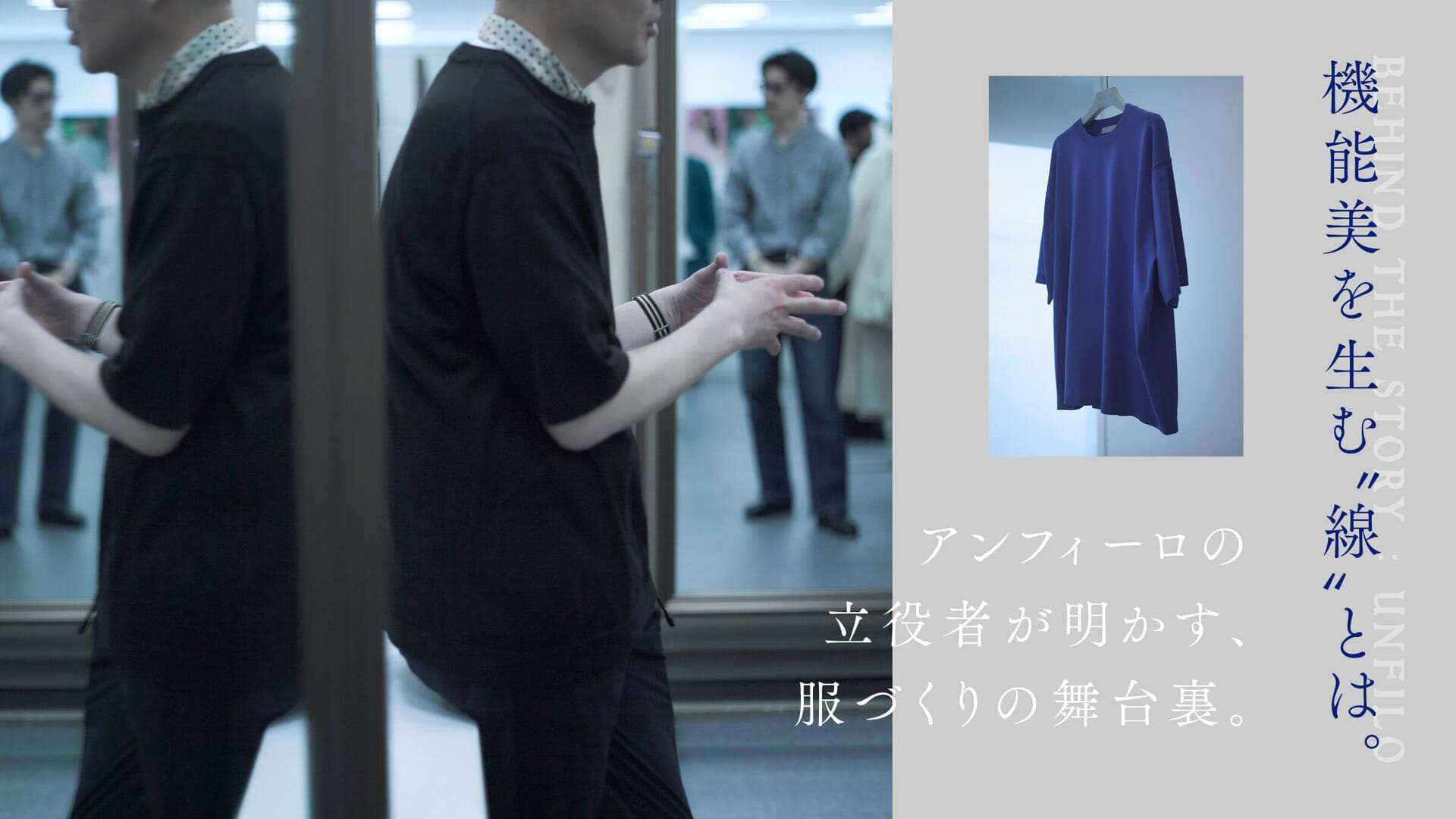

並木: はじめてですね。すごく興味深かったです。パターンの型紙がプリンターから出てきて、それをもとに生地を裁断して、縫ってトワルをつくって、それを実際に小山さんが着て確かめて。デザイナー自身が着てしっかり確認しているのが印象的でした。

パソコンを通してパターンの数値を入力すると、自動で型紙がプリントされ、それをもとに生地を裁断する。「オンワード樫山」には、さまざまな体型のトルソーやパターンの型紙を引くプリンターが何台も並び、クイックに作業ができるからこそ、精度の高い服づくりができる。

小山: あそこが命の源なんです。

並木: ぼくはモデルが着て合わせているのを想像していたんです。

小山: なるほど。いくつか方法があって、基本的にはフィッティングのモデルさんが着ることが多いです。

南: そちらのほうがブレがなくなりますね。デザイナーが着心地を気にすることもあるので、本人がチェックをする場合も少なくありません。ぼく自身も、そちらのほうが誠実だなと思います。

ー〈アンフィーロ〉の服は立ち姿だけではなくて、動いたときもきれいに見えるという特徴がありますが、そうしたシルエットはどのように生まれるのでしょうか?

小山: それは体と生地の間の分量感だと思うんです。太過ぎず細過ぎずというか。ダボダボに緩いと動いたときに格好悪くなるし、逆に細すぎると窮屈になってしまう。その絶妙なラインを見極めているんです。

南: 大きなサイズの服でも、単に大きいだけだとダボダボになってしまうんですけど、要所要所で締めるっていうのは意識しています。ひと目見るとゆったりしているけど、ダーツを取ったりしながら締める部分をつくって、大きいけどシャープに見えるように工夫しているんです。

パーツとして切り取られた生地は、その場で縫製が行われ、トワルが組まれていく。それもパタンナー自ら行い、美しく仕立てる。さらには縫製の難しい箇所などをチェックしながら、納得のいく服づくりを行なっている。

並木: 論理的にはすごくシンプルなことですが、実際にそれを表現するとなると、難しいですよね?

南: 人体の構造というか、ひとの体の形を知っていないと難しいですね。それを知らないと変な場所でダーツを取って、着心地が悪くなったり、生地の余りが多い服になってしまうんです。

ーそれは最初から引き締めるポイントが見えているんですか?

南: 見えていますが、もちろん微調整します。最初からいきなりっていうのは難しいですね。それも回を追うごとに精度が増していきます。

並木: だからこそ、お二人の連携がキーになってくるわけですね。

小山: そうですね。本当にチームワークですよ。南さんの下には二人のパタンナーさんがいますし、ぼくのところにもサポートしてくれている若手のデザイナーさんがいます。そのチームの連携ができないと、上手に服づくりはできません。

ーパターンを引いて、プリンターで型紙を出力して、トワルを組んで、着て確かめてという工程を、何度くらい繰り返すんですか?

南: 服によりますね。一回でOKという場合もありますし。またはひとつのことが気になってしまって沼にハマることもありますし。そのときは7、8回繰り返します。

組まれたトワルは試着し、シルエットを調整していく。この際に些細な違和感を見抜くのもパタンナーの腕の見せ所。しっかり目で確かめるというのが大事な作業になる。

ーそのときは線を引き直すんですか?

南: そうですね。気になっている部分を解消するために、そこに関わる線をすべて引き直しますね。

並木: 大変な作業ですね…。

ー沼にハマってしまうと、着地点が見つけにくくなると思うんです。それをどう解決していくんですか?

南: それはもう限界を知ることです。服は切り替えが多いほど、シルエットを表現しやすいんです。少ないパーツで自分の目指す形に持っていくのは簡単ではないです。さまざまな経験をして、どこまで表現できるのかを知っておく必要がある。それと同時に、人の体の構造もきちんと理解していないと、とんでもないことになってしまう。

ー実際の生地に落とし込んだときに仕上がりがどうなるのかは、想像力の世界になるんですか?

南: そうですね。メンズでよく使うイセ込みという立体感をつくる技術があるんですけど、それができない生地もあります。その上でいい具合に立体感を生むのはパタンナーの腕の見せ所です。そこはもう経験値がものをいうのかなと。

並木: 〈アンフィーロ〉ならではのつくり方みたいなのはあるんですか?

南: 簡単な線にするというのは意識しています。手頃な価格帯も〈アンフィーロ〉の魅力じゃないですか。だから、すごく手の込んだ工場で生産ができるわけではありません。あまりにも複雑な線を引くと、伝わりづらいんですよ。だから極力シンプルな線にして、誰が担当しても上手く縫えて、さらに服として格好いいものをつくるっていうのが大事です。

ーすごく深い話ですね。

小山: そういう意味では、いろいろな始末を無理させないっていうのは、ぼくの中にあります。工場が無理をするのであれば、潔くシンプルにしたほうがいいと思うんです。

並木: ぼくも美容師として、複雑なパーマやカラーをしてしまうと、自分にしかそれが表現できなくなってしまうんです。他のスタッフにやってもらう場合もあるので、そこはシンプルにしたりしますね。セットのときも美容師がめちゃくちゃ手をかけてカッコよくスタイリングしても、お客さん自身が家に帰った後、それを再現できないと意味がない。そういうことはよく考えます。

小山: 自分にもできているか分かりませんが、昔から、シンプルなものをつくるほうが難しいって、よく言いますよね。

並木: シンプルでなおかつ美しかったり、格好いいものっていうのは、つくるのが難しいからこそ、魅力的なのかもしれないですね。