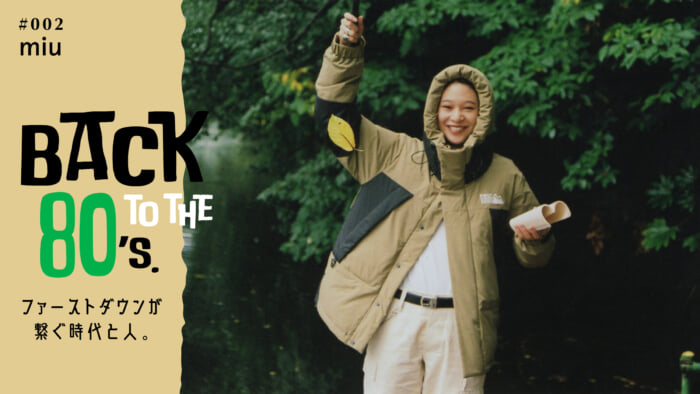

PROFILE

1988年に小説『ノーライフ・キング』でデビュー。1999年、『ボタニカル・ライフ』で第15回講談社エッセイ賞受賞、『想像ラジオ』で第35回野間文芸新人賞受賞。執筆活動の一方で、宮沢章夫、竹中直人、シティボーイズらと舞台をこなす。みうらじゅんとは共作『見仏記』で新たな仏像の鑑賞を発信し、武道館を超満員にするほどの大人気イベント『ザ・スライドショー』をプロデュース。音楽活動では日本にヒップホップカルチャーを広く知らしめた、日本語ラップの先駆者の一人である。現在はいとうせいこう is the poet、ロロロ(クチロロ)などで活動中。

Twitter@seikoito

チャック・ブラウンの「セイコー サイコー」の韻には、いまでも支えられてる。

ー 1980年代生まれのファーストダウンにちなんで、せいこうさんには80年代をテーマにレコードを持ってきていただきました。

せいこう: ヒップホップ関係のアナログは基本的に真心ブラザーズの倉持(YO-KING)に譲っちゃったんですよ。どうしても残したいものだけ残してあって、あとは数曲をMP3にしてもらったという。だから、今日ここに持ってきたものは、自分にとってものすごく大きいんです。

ー その1枚目がZ-3 MC’Sの『TRIPLE THREAT』なんですね。

せいこう: これは当時の打ち込みサウンドなんだけど、ぼくには「業界こんなもんだラップ」(日本初の本格ヒップホップの誕生として語り継がれる楽曲)という曲があって。ヤン富田さんをはじめ、大御所アーティストの皆さんに参加をお願いするにあたって、こんな感じのリズムでやりたいと伝えたものが、このZ-3 MC’Sの『TRIPLE THREAT』だったんです。これは手渡したくないレコードだな。自分としては、この音の上に日本語を乗せられる直感を得られたから。

ー どうしてヒップホップ関連のレコードをYO-KINGさんに譲ったんですか?

せいこう: ぼくよりも活かす人がいるだろうと思って。ぼく自身はトラックメイカーじゃなくて、その上に何を乗せるのかという「言葉」の役割だから。それに、譲った時期がヒップホップから離れて古典芸能の世界に身を置いていた時期だったこともあって、手放そうかなと思ったんですよ。むしろ、レゲエのレコードはほとんど残してある。70年代から80年代にかけての流れの中で、ヒップホップはジャマイカンのクール・ハークが2枚のレコードを繋いでつくり出した音楽であって、ジャマイカの影響がものすごく大きいんですよ。その意味で、ぼくはレゲエから派生したダブも当時を象徴するものだと思っているんです。

ー だから、レゲエとダブ関連のレコードは手放したくなかった、と。

せいこう: そう。たとえば、この2枚目のリー・ペリーの『MEGATON DUB』は有名なアルバムであって。ダブがどんな音楽かというと、人の音楽のデータをエンジニアたちがミックスするわけだけど、ドラムの音が消える、ベースの音が唸る、ギターの音をギタリストが意図した音ではないものにするとか、その大胆な手法が特徴的なんです。クラブミュージックはダブの影響をめちゃくちゃ受けていて、12インチレコードが出ると、ダブバージョンのトラックが必ずと言っていいほど収録されていたという。ぼくは20世紀終わりに生まれた音楽で、一番すごい手法はヒップホップとダブだと思っているんですよ。

ー それはどんな意味においてですか?

せいこう: ヒップホップはDJがつくるものというか。音楽を演奏しないで勝手に人の音楽を引用してつくるのがヒップホップのすごさでしょ? ダブは演奏しているバンドの音をエンジニアがぐしゃぐしゃにミックスする。つまり、両方ともエンジニアの音楽なんです。これはすごく大きいことで、楽器をプレイしないほうがかっこいい、クールだっていうセンスなんだよね。当時のヒップホップにのめり込んでいた自分は、魂を込めて演奏していた音楽をどこかで古いと思っていたんです。それよりもヒップホップとダブの、引用でおもしろくつくれるんじゃないかという、いわゆるポストモダンの考え方とばっちり合ってしまって、超かっこいいなと惚れてしまったんですよ。

ー 3枚目は何ですか?

せいこう: チャック・ブラウン&ソウル・サーチャーズの『BUSTIN’ LOOSE』という12インチ。ぼくはチャックと同じステージに立って、「セイコー サイコー」と韻を踏んでもらったことがあるんだけど、その言葉には今も支えられるときがあるんだよね。チャックはいわゆるファンクに分類されるゴー・ゴー・サウンドの最重要人物で、ぼくは死ぬまでにゴー・ゴー・バンドを組んでみたくて。あの30分、40分も延々と一曲が続きそうな音楽が好きなんですよ。ヤン富田さんの「グルーヴって長けりゃいいってもんでしょう」という名言があるんだけど、まさにそのとおりだと思う。