第20便 文豪、咖喱を愛す。

よく「ミュージシャンはカレー好き」と言います。けれど音楽だけではありません。映画、アニメ、文学…ありとあらゆる表現活動に携わる人々にとってカレーは、脳に刺激を与えてくれるいわばミューズ的存在だといえます。

今回は、日本文学史に名を刻む文豪たちが如何にカレーという食べ物を愛してきたか、彼らのお気に入りのカレー店とともに紹介していきましょう。

夏目漱石と「日比谷松本楼」。

『坊ちゃん』『吾輩は猫である』などで知られる夏目漱石。1900年(明治33年)欧州へ向かう船に乗った漱石は寄港地セイロン(現スリランカ)のコロンボにあるブリティッシュ・インディアホテルにて名物のライスカレを食する。

“六時半旅館二帰リテ晩餐二名物ノ”ライスカレ”ヲ喫シテ帰船ス”

食したのは南インド・タミル系の「マリガトニー」という料理とされており、これこそが英国に渡り、後に日本カレーの原型となったカレーだといわれているんです。

そんな漱石が日本に帰国後通ったのは、創業1903年(明治36年)の「日比谷松本楼」。

当時ハイカラ好きなモボやモガのあいだで「松本楼でカレーを食べてコーヒーを飲む」ことが大流行したそうで、漱石や『智恵子抄』の高村光太郎をはじめとする多くの文人の憩いの場所となりました。

「日比谷松本楼」のカツカレー。

漱石が「松本楼」のカレーを食したという直接的な記録は残っていませんが、『三四郎』にも”僕はいつかの人に淀見軒でカレーライスをごちそうになった“という一節があるなど、漱石が時代の最先端であるカレーを好んでいたのは間違いなさそうです。

柴田錬三郎と「王ろじ」。

新宿で創業1921年(大正10年)、「とんかつ」発祥の店として知られる「王ろじ」。

ここに通い詰めたのは『眠狂四郎』『水滸伝』『徳川太平記』などを記した柴田錬三郎でした。

「王ろじ」の創業当時から変わらない看板メニューといえば「とん丼」。

ミルフィーユ状にまとめたとんかつと、リンゴ等を用いたビーフカレーとを丼に盛り付けたものです。(当時まだカツカレーというコトバはありませんでした)

ド迫力の名物「とん丼」。

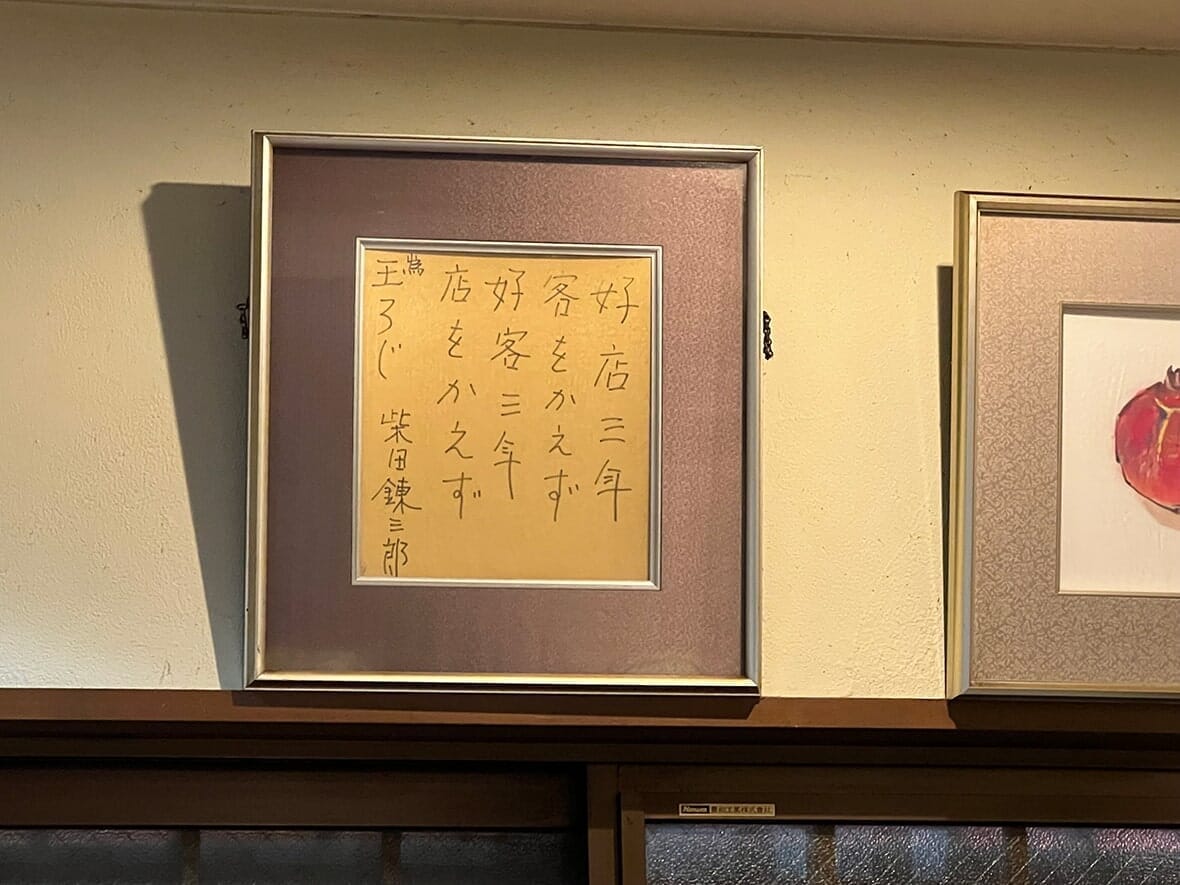

お店には柴田錬三郎氏による

“好店三年 客をかえず 好客三年 店をかえず 為王ろじ”

という額が。

彼がどれほどこの店を愛し、常連となっていたかが伝わってきます。

織田作之助と「難波自由軒」。

特にカレー好きな作家といえば織田作之助の名前は外せないでしょう。

彼が通い詰めたのは創業1910年(明治43年)大阪・難波「自由軒」。

ご飯とカレーそして生玉子を混ぜ合わせていただく名物カレーは、彼の代表作『夫婦善哉』にも登場するほど。

「難波自由軒」の名物カレー。生玉子をカレーにぐちゃっと混ぜる関西スタイルのオリジンです。

『夫婦善哉』の文中、柳吉と夫婦げんかをした蝶子が一人で自由軒に行く場面ではこう書かれています。

“楽天地横の自由軒で玉子入りのライスカレーを食べた。「自由軒(ここ)のラ、ラ、ライスカレーはご飯にあんじょうま、ま、ま、まむしてあるよって、うまい」とかつて柳吉が言った言葉を想い出しながら”

お店の中に飾られた織田作之助の写真には「トラは死んで皮をのこす 織田作死んでカレーライスをのこす」と書かれているほどの偏愛ぶりだったのです。

池波正太郎と「ムルギー」。

食べ歩き好き文豪として知られる池波正太郎。あらゆる食ジャンルを攻めた彼が推すカレー屋は創業が1951年(昭和26年)、渋谷の老舗「ムルギー」。

“もっとも頻繁に通ったのが百軒店の「ムルギー」だったのである。小さな店だが、売りもののカレーライスに独自のものがあり、日ごとに食べても飽きなかった。ライスを、ヒマラヤの高峰のごとく皿の片隅へもりあげ、チキンカレーを、ライスの山腹の草原のごとくにみたす。どちらかというと黒い色の、辛いカレーで、香りのよさがたちまちに食欲をそそる。 これが当時、一皿七十円であった。卵入りが百円・・・”

―池波 正太郎『食卓の情景』より

池波正太郎のほかにも大槻ケンヂ、小沢健二など多くのクリエイターにも愛された渋谷のレジェンド、それが「ムルギー」なのです。

志賀直哉と熱海「スコット」。

創業1946年(昭和21年)、志賀直哉や谷崎潤一郎など、熱海に住んだ文豪に愛された老舗洋食店「スコット」。志賀直哉は特にここのカレーがお気に入りだったそう。

じっくりと煮込まれた深い深い旨味とフルーティーな甘さ、そしてピリッとくるスパイシーさ。襟元を正していただきたくなる、由緒ある洋食カレーです。看板メニューのシチューやババロアもオススメですよ。

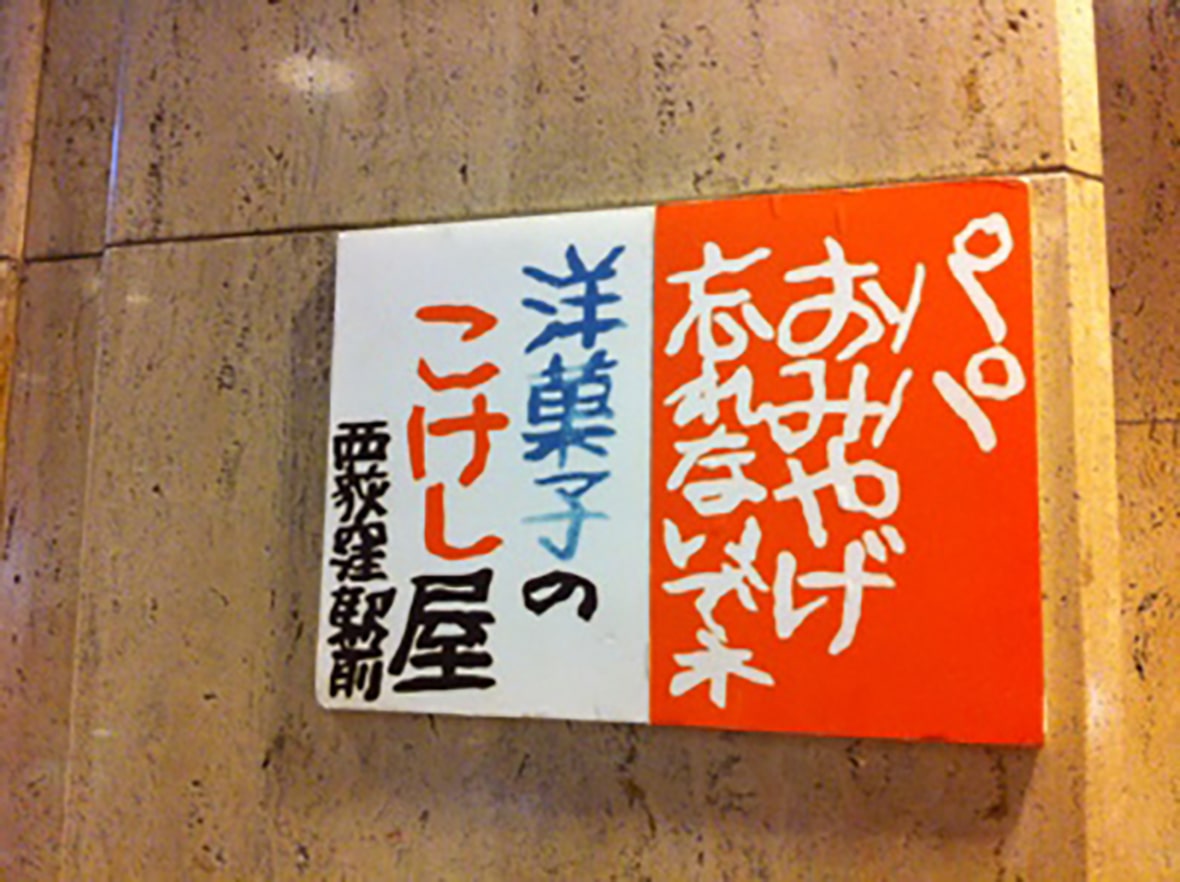

松本清張と西荻窪「こけし屋」。

「パパおみやげ忘れないでネ」のキャッチコピーは、西荻っ子ならニヤリの名物。

西荻窪で洋菓子が人気の「こけし屋」、かつては二階が畳敷きの小さなお店でした。

戦後の焼け野原でなんとか残った洋品屋の建物で、甘味を提供し始めたのが「こけし屋」の始まり。「こけし会」と称し近隣の文化人を招いた文化講座を毎週土曜に開催したこのお店は、いつしか文化人が集まる場所として知られてゆくことになります。

田川水泡、井伏鱒二、徳川夢声…そして松本清張。

物凄い顔ぶれですね。

なかでも松本清張は「決まって昼頃やって来てはカレーやシチューを黙々と食べ、夕方まで原稿を書いて過ごすのが常だったそう。引っ越してからも足しげく通い亡くなる年の正月にも家族に伴われて食べにきた」(by「サライ 93年10月7日号」)

とのこと。

やはりあの推理小説のスパイスが効いた展開は、スパイス摂取をしながらのものなのですね。

「こけし屋」のビーフカレー。

本館の喫茶フロアのレジ裏に飾られた絵画、その裏には松本清張の隠れサインも。

かように貴重な存在だった「こけし屋本店」ですが、2022年3月をもって建物の老朽化による建て替えのため3年間の休業へ入られました。再開が待ち遠しいですね。

坂口安吾と「ライスカレー百人前事件」。

『堕落論』『白痴』などで知られる坂口安吾。その作風は「無頼派」と呼ばれていましたが、実生活の波乱ぶりもなかなかのもの。

盟友だった太宰治が自殺した1948年(昭和23年)頃から鬱になるとともに薬物を大量に服用。ついにはカレーにまつわる珍事件を巻き起こす。

(引用)

競輪場に通い出し、伊東競輪のあるレースの着順判定(写真判定)に不正があったのではないかと調査、当時の運営団体である静岡県自転車振興会を検察庁に告訴するという伊東競輪不正告訴事件を9月に起こす。監督官庁である通商産業省は「坂口氏の思い違いである」として断定するが、11月にはこれについて書いた「光を覆うものなし」を『新潮』に発表し、その中で再度写真のすり替えによる不正を主張したが、12月に嫌疑不十分で不起訴となった。この時代の競輪は、チンピラヤクザの巣窟だったという。

この競輪告訴事件の泥沼化により疲れ果て、アドルムを多量に服用し伊東市から離れて、被害妄想から大井広介邸など転々と居場所を変えることになり、妻・三千代の実家や石神井の檀一雄宅に居候する。檀一雄の家に身を寄せていた頃、安吾は「ライスカレーを百人前頼んでこい」と妻に言いつけ、三千代夫人は仕方なく、近所の食堂や蕎麦屋(「ほかり食堂」と「辰巳軒」)に頼み、庭に次々と出前が積み上げられていくという「ライスカレー百人前事件」を引き起こす。

※Wikipedia坂口安吾 より引用

この「ライスカレー百人前事件」でオーダーを受けた「ほかり食堂」と「辰巳軒」はいずれも創業1939年(昭和14年)ながら石神井公園の商店街で今も健在。事件当時と変わらないカレーを提供しています。

「辰巳軒」のカツカレー。創業時のレシピそのままのカレーは独特の酸味でクセになる。

最近はアニメの聖地巡りなんかが盛り上がっていますが、文豪ゆかりのカレーを巡る旅も楽しいもの。

創作活動とカレーは今も昔も、切っても切れない関係なのです。

さて、次回はどんなFlightをしてみましょうか。

PROFILE

あらゆるカレーと変な生き物の追求。生まれついてのスパイスレーダーで日本全国・海外あわせ3000軒以上のカレー屋を渡り歩く。雑誌・TVのカレー特集協力も多数。Japanese Curry Awards選考委員。毎月一店舗、地方からネクストブレイクのカレー店を渋谷に呼んで、出店もらうという取り組み「SHIBUYA CURRY TUNE」を開催している。