コロナ禍により移動できないことは何を引き起こすのか。

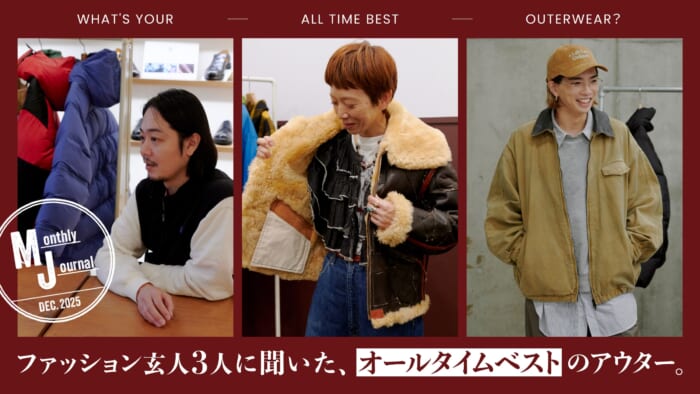

村松:この「Monthly Journal」の1回目の記事では、何を取り上げたんですか?

ー サブスク型のセカンドホームサービスの「SANU 2nd Home」です。自然が豊かな場所に通える、通いたくなるという点がとても魅力的なサービスだと思いました。

村松:「SANU」は注目のサービスですよね。持論ですが、地域の魅力を掘り下げるのは「通うこと」が重要だとも思います。行き来することで、体験も地域との関係性も積み上っていくので、コミュニティとの距離感も近くなる。行ったことのないところに行くのも楽しいんですけど、同じ場所に何度も訪れるのはすごくいいと思います。

伊那谷のご自宅。

ー 村松さんの暮らしを考えると、伊那谷の場所がいわゆるリトリートする場所になるのかなと思うのですが、どうですか?

村松:何をもって、リトリートなのかと考えたんですが、僕個人で言えば「どうオフラインになれるか」が重要ですね。それとフィジカルな移動はすごく大切。A地点からB地点へ、自分のカラダを移動させるとすごく意識が切り替わるんです。

だから僕からすると、東京と御代田の新幹線で一時間というのは短すぎる(笑)。本当はもう一時間くらい欲しいくらい。その移動中は意識的にオフラインにしています。かつてあんなにオフラインであることが不便でストレスだったのに、今やどうオンライン、オフラインをマネージメントするのか、という時代になっている気がします。365日オンラインも可能な時代に、どうオフラインを作るのかという。

村松さんの愛車は、トヨタのランクル。

ー 確かに、コロナによってオンライン化が進んでいますが、フィジカルの移動は改めて重要かもしれません。

村松:兄たちと始めた「noru journal」も、自動運転やEV化などモビリティ革命が進む中で、みんなは乗り物とどう付き合っているのか、どう移動が変わっていくのかに興味を持ってスタートしたんです。車旅とかヴァンライフとか、割と車社会の今後みたいなイメージで立ち上げ当初は取材を始めたんですね。

でも、いよいよメディアのオープンとなった2020年はパンデミック真っ只中で、対面の取材もできなくなり、ついに移動も制限されるようになってしまった。でも、あえてこの移動できないという状況下で、これからの移動について考えるのは面白いかなと。

「noru journal」では軽トラキャンピングカーをDIYするコンテンツも進行中。右は兄の写真家・村松賢一さん。

村松:それでニューノーマルにまつわる記事として、これからの時代におけるバンライフの可能性を探る連載を始めたり、移動とオフグリッドであったり、車という乗り物を取り扱いながらも、移動やエネルギーシフトなど柱になるような連載ができてきています。例えば、コロナ前までは旅して写真を撮ってきた写真家が、移動できなくなった今、何を考えて、どうしているのかとか。

遅かれ早かれ、おそらく僕らはガソリン車をEV車に乗り換えなきゃいけないじゃないですか。でも、明日からみんな一斉にガソリン車を捨ててEV車になるわけじゃない。じゃあどうやってガソリン車と付き合っていくのか、乗り換えていくのか。それを考えていくのは、今メディアとして面白いと思っているテーマの一つです。

運営する「noru studio」は、車を入れて撮影できるスタジオとして業界内で重宝されている。

ー 完全EV車だと、フル充電で300キロ走行できるくらいですよね。

村松:そうですね。例えば自宅の周辺だけを乗る人たちは、そこまでハイスペックなものじゃなくても賄える部分もあるでしょうね。これからは、自分のライフスタイルに合わせて、もっと適正な車を選んでいく時代になるようにも思います。