紙飛行機で宇宙旅行。 --ものについて。時々酒と、下ネタと。--

Ray and LoveRock

「写真を撮る人」

Ray and LoveRock(れい あんど らぶろっく)写真を撮る人、ファッションエ ディターでもある人。フツウの人ではありますが、生きることはどちらかという と下手です。文章もロックンロールしていければ良いなぁ。「ものや写真、少し はカルチャーのことなんかを書いていきたいですが、お酒のこと、下ネタも好き なんで、お付き合いください」

http://blog.livedoor.jp/rayandloverock/

好きだけれど、嫌い。

2012.06.08

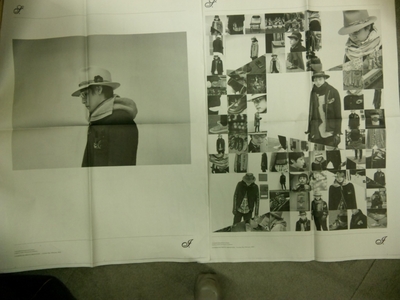

ある方から頼まれて書いた原稿を若干改稿してみました。(写真はThe SoloIstのLookbookを撮影したときのもので、ここに文章が掲載されているわけではありません。あしからず)

スーツを所謂スーツとして見なくなったのはいつからだったろうか?

遡る。

それは大学生のころ。

白い、一枚のシャツは洗いざらしで置かれていた。それが衝撃的なデザインったのだ。当時、誰が洗いざらしでプレーンな白いシャツを売ろうとしたか?

誰もいなかった。その衝撃はすぐに世の中を駆け抜けていった。

シャツはフォーマルなものだったのだ。Tシャツは下着がルーツだけれど、シャツはフォーマルがルーツなのだ。

そのフォーマルを洗いざらしただけでデザインとなったのだった。――もちろん、洗いざらしただけではなく、襟の細さ、身頃の太さ、番手の細いブロードという生地の良さ、すべてが周到にデザインされていたのだけれど。

デザイナーはRei Kawakubo。ブランドは<COMME des GARCONS HOMME>であった。

そのシャツに、訳もなく、鉄のような鈍い光を持った、細いネクタイを閉めて、大学に通ったぼくがいた。

そこにフォーマルはなく、ファッションという言葉だけが残った。

大胆とはエキセントリックなこと、インパクトがあることを狙っているだけではダメなんだと思った。決まりごとをきちんと守りながら、ちょっとずらしてみる。この「ちょっとずらしてみる」あたりに、革新的な大胆なアイデアが生まれる。

そんなことを、頭ではなく、感覚で覚えた瞬間だった。

それから月日が経った。就職活動でも、ぼくはスーツがイヤだった。

それでもと思い、濃紺のサマースーツを買ってはみたが、結局、2、3回袖を通しただけで、お金の無駄だった。

変わりに、グレーのグレンチェックのダブルのスーツで面接なんかに出かけた。そのスーツも好きできたわけではなかった。

ジャケットは好きだったので、ジャケットにパンツを合わせることがぼくのスタイルになっていた。

最初の会社でも、ぼくは、結果的にスーツはほとんど着ないまま過ごしていた。

またしばらくして、スーツを買う気になった。女性ファッション誌での仕事だったからだ。

着ていくブランドは決めていた。<COMME

des GARCONS HOMME PLUS>。Rei Kawakuboが手掛けるメンズブランドこそがその編集部にふさわしいと思ったからだ。

なんの変哲も、一見すると無さそうなのだが、そのスーツは明かにファッションしていた。

濃紺でサージのスーツなんて、文字で書いてみると、いかにもあの就職活動の時、どうしても着たくなかったスーツと同じなのだが、それは、やはり<COMME des GARCON>の魂が入っていた。

やや大きめのボックスタイプのジャケットは三つ釦。ラペルはやや小さめだが、狭い(ニートという言葉がその頃あった気がする)Vゾーンに絶妙にハマって

いる。フラワーホールはきちんと空いていて、右のラペルの下にある釦で閉めると、まるでスタンドカラーのようになる。――守るべきルールみたいなものは憎 いほど守っている。

その、やや大きめのジャケットに対して、パンツは2タック。だが、イタリアンなものとはうって変わって、くるぶし丈で、デザインとして裾はダブルになっている。テーパードされたそのシルエットはもはやキュートでさえあった。

洗いざらしのシャツと同じくらいのずらし方があった。オーソドックスなもの、オーセンティックなものをほんの少しだけずらしただけなのに、誰もがしなかったデザインを生む。

あれから、何着の<COMME des

GARCONS HOMME PLUS>にスーツに袖を通しただろう。

時にRolling StonesのLips and Tangであり、時にスワローテイルにイージーパンツであり、時に太畝のコーデュロイに変形したラペルが効いたものであり、時にゴブラン織りのパッチワー

クであり、時にロングジャケットにシールドカーテンみたいなのがシャラシャラとついたものであり、時にジャージなのにジャケットがラペルになっているもの

であり、時に白のコーデュロイでパンツにチェッカーフラッグのような側章が付いているものであり、時にパジャマのようであり、時に半パンとジャケットであ

り、時に裏地にフリルがついたものであり、時に白のシャツジャケットの袖が白のコーデュロイでパンツがその白のコーデュロイであり、時に黒ベースで赤いベル

ベットのの切り替えがあるものに、黒と赤のベルベットのパンツであり、時にヒッコリーの裏地を絶妙に取り入れたジャケットとパンツであり、すでに枚挙にいとまがないほどの<COMME des GARCONS HOMME PLUS>のスーツを買ってきたことだろう。

やがて、<Number (N)ine>のタキシードに袖を通し、ニットのスワローテイルに七分丈のパンツ、カシミヤのニットのガウンにニットの短パン、ヴィクトリアン調のブロークンビロードのベストに七分丈のパンツ、それは秋冬で進化していく。

さらには<The SoloIst.>のスーツへとぼくの体は包まれていくのであった。

明らかに、仕事の、それもフツウのおじさんの中ではあまりに似つかわしくないスーツ。ぼくはフツウのおじさんの中で、どれだけ浮いても良い。Takahiro Miyashitaはファッションという名の勇気をぼくに与えてくれた。

文章にしてみることで救われることがある。心が開放されるような感覚を持つことがある。この文章で、ぼくはスーツは大嫌いだけれど、スーツは大好きでもあったのだ、と気づく。

女の子のワンピースであり、アンサブルである。そんな感覚がぼくらをおしゃれにしてくれるんじゃないかな?

http://www.the-soloist.net/